「日本のDXを世界一簡単にする」という目的を掲げ、中小企業が簡単にDXに取り組める仕組みづくりを推進するcodeless technology株式会社。

代表取締役/CEOの猿谷吉行氏は、スノーボードスクールやスマートフォン修理会社など、多岐にわたる事業経営を経験してきた。その中で氏が痛感したのは、「現場のデータ活用がほとんど進んでいない」という多くの日本企業が抱える課題だ。特に資本力も人材も不足する中小企業にとって、DXはハードルが高いまま。

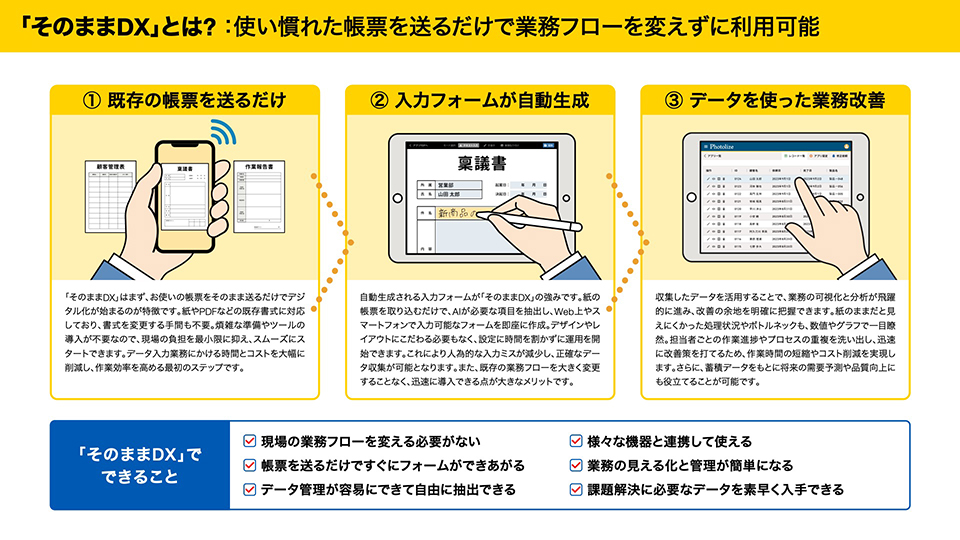

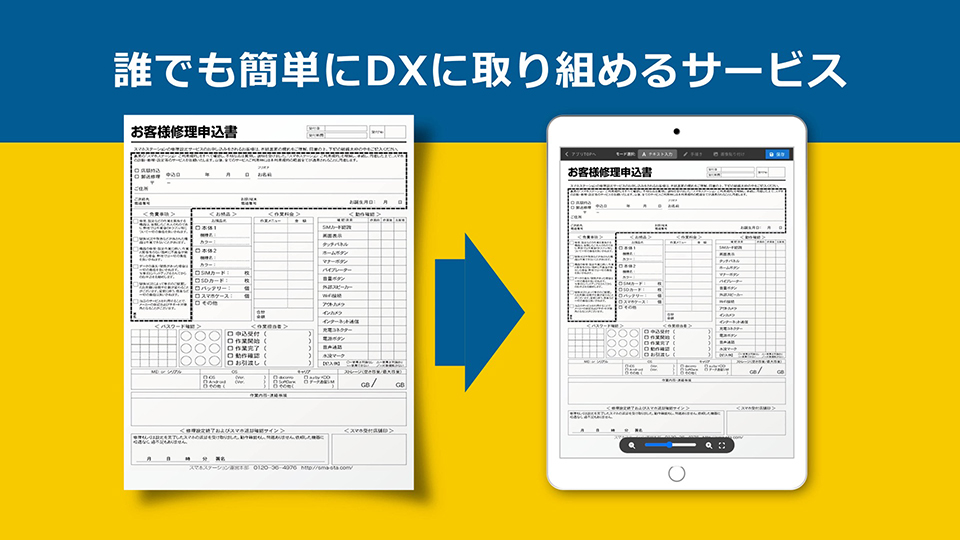

この課題を解決するため、同社が開発したのが、使い慣れた書類の写真を撮影して送るだけでシステムが構築できる「そのままDX」というサービス。「導入は一瞬、現場はそのまま、管理は簡単」という三拍子がそろった、IT担当者不要のシステムだ。

低コストで導入でき、誰もが簡単に活用できる「そのままDX」は、日本企業の生産性向上、ひいては社会全体の活性化に貢献できる力がある。事業にかける熱い思いを猿谷氏に聞いた。

codeless technology株式会社 代表取締役/CEO 猿谷吉行氏

codeless technology株式会社 代表取締役/CEO 猿谷吉行氏スノーボードスクール経営やメーカーでの事業の立ち上げ、スマートフォン修理会社の経営など、さまざまな事業経験をお持ちですが、現在の事業にはどのようにつながっているのでしょうか?

猿谷:経歴だけを見ると、あれこれと事業を変えているように思われるかもしれませんね。しかし、スノーボードスクールでもスマホ修理会社でも、実はやっていることはあまり変わっていません。一貫して「業務整理により、誰もが同じようにできる仕組づくり」をやってきました。

具体的にはどういったことでしょうか?

猿谷:スノーボードスクールを経営していたときの課題は、インストラクターを育てる土壌がないことでした。そこで、スノーボードが滑れないスタッフでもスクールの初心者を教えられるようにし、お客さんが楽しんでリピーターになってもらうためにはどうすればいいか、そのマニュアル化と仕組みづくりをずっとやっていました。

なるほど。「誰でも簡単にできる」への追求につながっていますね。

猿谷:スマートフォン修理会社でも同様で、私が事業を始めた当初は修理作業がマニュアル化されておらず、現場も「やっていれば覚えられますよ」というような状況でした。「それではだめだ」と全機種の修理マニュアルを整備し、ネジの置き場から受付の手順、修理工程のすべてを決定し、誰でも迷わず、一定の品質で作業できる体制を構築しました。

例えば、棚の位置一つをとっても、作業者が最小の動作で済むよう配置を考えました。作業者が「次は何をすべきか」と考える時間を減らすことで、誰もが安心して仕事に集中できるようにしたのです。

スマートフォン修理会社を10年間経営された後、現在の事業を立ち上げるきっかけとなったのは何でしょうか?

猿谷:スタートアップとして、「自分としての目標を達成したい」という思いと、「社会的な課題を解決したい」という思いの二つがあります。土壇場で頑張るための思いは非常に大事だと考えています。

スノーボードスクール、メーカーを経て就職した会社で役員になった際に、消費者金融も含めて約2000万円もの多額の借金を負いました。毎月追われているようなめちゃくちゃ苦しい状況で、電気・ガス・水道も止まり、一杯300円の牛丼も食べられないような“どん底”生活も経験しました。

それはすごい経験ですね……。

猿谷:こんなに何もない状況で、どうしたものかと考えたときに、せめて自分の目標を作ろうと思ったんです。毎日半額弁当を買いに行っていたスーパーマーケットの当時の売上が年間2000億円くらいだと知り、それならば年商2500億円の事業を65歳までにやることを目標に定めました。

このときの「2500億円」の目標が今につながる原動力になっているんですね。

猿谷:はい。スマホ業界に参入したのも、市場に2500億円以上の余地があると考えたからですが、法律や店舗数などの問題で目標達成は困難だということが分かってきて、気が付くと現状維持を続けている状況でした。その中で、メーカーの修理工場や補償修理センターの受託業務も行ないましたが、外的要因によって事業が不安定になることを痛感しました。

そこで、スマホ修理会社の売却に踏み切り、新事業を立ち上げる方向に舵を切ったと。意識していた社会課題はありましたか?

猿谷:今後の社会全体、特にAI時代を見据えたとき、日本のDXの遅れ、特に現場のデータ活用が進んでいないことは深刻な課題だと感じています。AIを動かすには、書類をOCRでただ読み込んだだけではダメで、誰が、いつ、どこでといったタグ付けされた質の高いデータを蓄積することが必要です。しかし、中小企業を中心とした日本の企業には、そうしたデータを収集し整理する仕組みもリソースも十分ではありません。

日本の企業が利益を上げ、世の中を良くしていくためには、データに基づき作業効率を上げ、迅速にアクションを起こす必要があります。それを実現するためのサービスを今、一生懸命やっているという感じです。

書類を送るだけで、入力フォームができあがりデータ管理ができるシンプルかつDXの第一歩を実現するサービス「そのままDX」

書類を送るだけで、入力フォームができあがりデータ管理ができるシンプルかつDXの第一歩を実現するサービス「そのままDX」あらためて、「そのままDX」のサービス内容とその特長を教えてください。

猿谷:サービス自体はとてもシンプルで、書類を写真に撮って送るだけで、同じ見た目の入力フォームが出来上がるというものです。

本当にシンプルですね。

猿谷:「そのままDX」は、使い方を一つひとつ学習したり、仕様書を作成したりすることは一切不要です。「これだけやっていれば、うまくいく」というシンプルさに徹底的にこだわりました。これは、スマホ修理会社時代から追求してきた「考えることを減らす」業務整理の集大成で、難しくなる要素は極力排除し、直感的に使えることを意識しています。

いわゆる「IT知識のある人」を前提としたツールではダメだと。

猿谷:そうです。特にスマホ世代はマニュアルがあっても読みませんし、直感的に使えるものでないといけません。「そのままDX」は、既存の紙の帳票を即座にデジタルデータとして蓄積できる入力フォームに変換できます。使い慣れた形でそのままシステムになり、違和感なく使い始めることができるので、現場の定着もしやすくなっています。

開発で特に意識した点はありますか?

猿谷:システム開発に携わっていると、いろいろな要望に対して「あれもこれも」とワンストップ型のものを考えがちなのですが、ワンストップは一見良さそうに見えても、実は使いこなせなかったり、機能が肥大化したりすることが少なくありません。

かつては、会社のシステム導入で「個別のソフトがあると管理が煩雑になるので悪」のような風潮もあり、システム構成を全部決めてから開発を始めるのが普通でした。しかし、それでは事業のスピードが遅くなってしまいます。しかも、従来の開発手法だと、末端の小さな変更にも膨大な時間やコスト、連携作業が必要となり、気軽に修正ができません。

従来のシステム開発の考え方を変えることが必要なんですね。

猿谷:そうです。従来のシステム開発の考え方は「スイッチングコストを高くする」、つまり難解に作り込んでブラックボックス化して、一度導入したらずっと使い続けてもらうようにするというものでした。

しかし、特にAIの進化によって、今後多くのことが容易に実現できるようになります。そうなると逆にスイッチングコストを低く設定しないと、自分たちだけの独自技術は市場から排除されると私は考えています。

私たちも「簡単に代替される」ことを前提とし、「それでも、便利だから残る」という価値提供に発想を切り替える必要があります。そのためには、機能を特化し、何をメインの価値とするかを徹底的に絞り込むことが重要だと思います。

使い慣れた書類を送るだけで、そのままの見た目のシステムが自動生成される。

使い慣れた書類を送るだけで、そのままの見た目のシステムが自動生成される。現状のサービスは「データの蓄積・管理」に焦点を当てているとのことですが、それはなぜですか?

猿谷:現状の課題ともいえますが、今のサービスは「データ活用」というソリューションではなく、質の高い「データ管理・蓄積」までにとどめています。機能の範囲を特化することで、低コストを実現しています。データ活用はその次のステップだと考えています。

まずやりたいのは、システム導入時の仕様書文化をなくすことです。仕様書を作成するというステップが減らせれば、スピードが早くなり、コストが落ち、チャレンジの度合いが広がります。帳票を入力フォームにすることで、出来上がるシステムのゴールを明確にできるので仕様書をなくすことができます。

その先の「データ活用」によって目指すものとは?

猿谷:データを集めた後には、その活用によってソリューションをもたらしたいと思っています。例えば災害対策を考えたときに、発生後の対応はできますが、未然に災害を防止するって難しいですよね。例えば最近では八潮市での地盤沈下などの問題がありました。未然に防ぐための検査でドローンで調査するなどの方法はコストが高く、継続的に頻繁に実施するのが困難になります。

そこで、住民からの投稿を活用する仕組みが有効だと考えました。

ICTスタートアップリーグの研究テーマにされている「スマート行政AIダッシュボード」ですね。これはどういったサービスですか?

猿谷:「そのままDX」のサービスで自治体の既存の書類をオンライン化し、住民の通報・被害申請を効率的に収集、AIによる分析で地域の道路や施設における潜在的なリスクを予測・可視化します。

実際、地元の住民は実は「ここは、そろそろ危ない」といった災害の兆候に気付いていることが多いです。そうした声を仕組みとしてきちんと吸い上げ、早期に動けるようにするのが理想です。簡単に言うと現在の目安箱ですね。

データ活用の仕方や仕組みを考えていくと面白いことができそうですね。今後の事業の展望について聞かせてください。

猿谷:将来的には現在のサービスは無料化し、誰もが気軽にデータを持てる世界観を構築したいと考えています。そして、集めたデータを起点として、中小企業がどうすればデータを活用しやすくなるかを突き詰めるいきます。そのために提供するサービスを自社で開発して使いやすくするのか、それとも他社のサービスと連携してお客様への価値提供を早くするのか、私たちのミッションである「日本のDXを世界一簡単にする」を実現するためにどうしたらいいのかと考えながら将来の方向性を決めて進んでいっています。

無料化は、お金を払っても使いたいサービスという土台があるので価値があると考えていて、また、すぐに無料化に踏み切るのは資本力の面で難しく、現時点では有償提供で売上を確保することに注力しています。また、認知度拡大のための広報戦略も重要だと認識しています。ここ10年ほどでマーケティングが非常に難しくなったと感じており、ウェブサイトや情報発信の体制を強化したいと考えています。ICTスタートアップリーグにはその辺りの支援も期待しています。

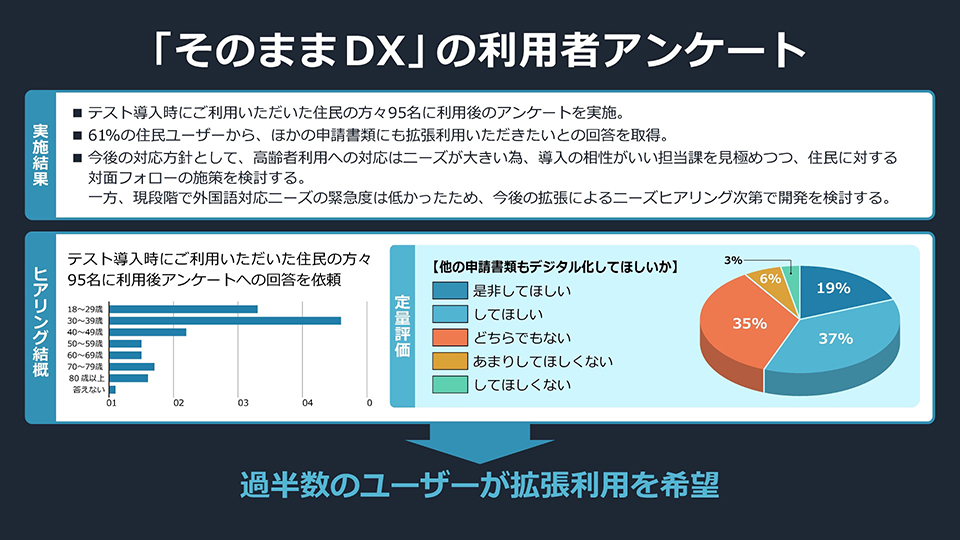

「そのままDX」を利用した市民の56%が他の書類のデジタル化も同様に進めてほしいという意見で、否定的な意見はたったの9%。

「そのままDX」を利用した市民の56%が他の書類のデジタル化も同様に進めてほしいという意見で、否定的な意見はたったの9%。編集後記

「日本のDXを世界一簡単に」という明快なコンセプト、その名の通りシンプルさを極めたサービス「そのままDX」。かねてからAI時代の到来を見据え、その土台となる良質な基礎データの収集にサービスの焦点を当てている戦略は、非常に説得力がある。

資金調達の課題といった現実的な壁に直面しつつも、目の色を変えさせるほどのインパクトで「世の中を変えたい」と熱く語る猿谷氏。今後、同社が日本のDXを世界一簡単にし、日本の生産性向上に大きな一石を投じることを期待したい。

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。