文書作成から画像生成、作曲まで――AI技術が社会のあらゆる領域に浸透する中、その進化は現在、新しい局面を迎えている。単体で働く従来の「シングルエージェント型AI」が、数万台規模のロボット制御や複雑な社会インフラの全体最適化において、演算処理能力やスケーラビリティ(大量のデータを処理する拡張性)の壁に直面しようとしているのだ。この課題に対し、複数のAIが互いに連携し協力し合う「チームプレー型AI(マルチエージェント型AI)」の開発と社会実装を掲げるスタートアップが、株式会社EfficiNet X(エフィシネットエックス)だ。

同社の代表取締役である中村紳太郎氏は、東京大学大学院で「汎用型マルチエージェント深層強化学習ライブラリの開発」を研究し、博士号を取得した若き起業家。この「チームの知性」が、物流、エネルギー、防災といった社会の基幹分野の課題をいかに解決し、AIと人間が共生する未来をどう切り拓こうとしているのか、その最先端のビジョンを深掘りする。

Japan Mobility Show 2025での出展の様子

Japan Mobility Show 2025での出展の様子中村さんのこれまでの経歴についてお聞かせください。

中村:東京大学工学部計数工学科を卒業後、新領域創成科学研究科の博士課程を修了し、博士の学位を取得しました。大学の数学の授業が好きだったのと、漠然とAIに興味があったこともあり、博士課程でAIの学習、特に「強化学習」について研究していました。

「強化学習」とは、具体的にどのようなAIの分野になるのでしょうか。

中村:AIの学習は大きく分けて三つの方法があります。ひとつは「教師『なし』学習」で、教師データ(ラベル)なしで犬や猫の画像を分類(クラスタリング)するという手法になります。

もう一つは「教師あり学習」です。これは、人間が教師として「これは猫の画像です」「これは犬の画像です」というように、正解(ラベル)を大量のデータに事前に付けて教える方法です。AIはその正解データをもとに、猫と犬の違いを学習します。

最後の一つが、私が専門とする「強化学習」です。こちらは、学習するシミュレーション環境さえ与えられれば、人間でいう経験値を積むように、AI自身で学んでいく仕組みです。例えば、仮想のロボットアームが仮想のブロックをつかむシミュレーションを繰り返す中で、成功すれば「報酬」と呼ばれる評価値を受け取るように設計すると、この報酬を最大化するために、AIは自律的に最適な行動を学習します。

博士課程2年の在学中、2023年に起業されたとのことですが、創業のきっかけを教えていただけますか。

中村:自分のアイデアをスピーディーかつ主体的に実現するにはどうすればいいかと考えたときに、企業にエンジニアとして就職するよりも、起業して緊張感のある状態に身を置き、進化し続けるAIを最前線で学ぶことに集中するのが一番いいと判断しました。創業時のメンバーとは、東大の松尾豊教授(日本におけるAI研究の第一人者)が作られたコミュニティなどで知り合いました。物流のAIに興味を持っていた友人と後輩、そして私という3人のエンジニアと、東大の体育会サッカー部で同期だった計4人が最初のメンバーでしたね。サッカー部の同期はエンジニアではなかったのですが、今でも使っている会社のロゴを作ってくれたりしました。

EfficiNet Xが行っている「チームプレー型AI」の研究開発とは、具体的にどのような内容でしょうか。

中村:ロボットやソフトウェアが互いに協調的に振る舞い、さまざまなタスクをこなすためのアルゴリズムを開発しています。単一の「シングルエージェント」に対して、「マルチエージェントシステム」と呼ばれる分野です。

たとえば物流分野では、配送ロボットやドローン、自動運転トラックなどが協力し合って最適なスケジュールを柔軟に組むことで、災害時でも物資が途切れずに届く、頑健な物流網を構築できます。AIを搭載した数千、数万台のロボットが「チームプレー」を行うイメージです。

すでにビジネスの現場で実装されているのでしょうか。

中村:現在は、さまざまな企業の課題やニーズをヒアリングし、チームプレー型AIを活用したソリューションを提案することを中心に行っています。製造業の工場において、分散している工程A・B・Cを効果的に連携させて全体のパフォーマンスを高める事例などはイメージしてもらいやすく、多くの企業に関心を示していただけています。

単一の優秀なAIが全体のコントローラーを握るかたちの方が効率的に思えるのですが、通常のAIと何が違うのでしょうか?

中村:よくいただく質問です。たとえば、物流倉庫などでロボットが数千台、数万台の規模になると、中央集権型のAIが神様のような立場で処理しようとしても、計算能力と計算資源に限界が来てしまいます。スケーラビリティ(大量のデータを処理する拡張性)が、シングルエージェントの課題です。一方、ロボット同士が自律的に判断すれば、計算資源はほとんど要らなくなります。私たちはそのためのアルゴリズムを開発しています。

また、通信が不安定な防災現場などでは、中央との通信を待たずに自律的に判断し、互いに協力する能力が不可欠となります。これらが「チームプレー型AI」が求められる大きな理由です。

シングルエージェントのAIよりも、チームプレー型AIのようなマルチエージェントシステムの開発の方が、難易度が高いのですか。

中村:AIを動かす報酬関数でいうと、シングルエージェントは、自分の行動を最適化することで報酬関数を追求します。それに対してマルチエージェントの報酬関数は、自分の動きにも依存している一方で、相手の動きにも依存しています。たとえばロボットアームで連携した作業を行う際、自分のアームだけでなく相手のアームがどう動くかまで考慮しないと、最適化に失敗します。

こうした、ゲーム理論(複数のプレイヤーが互いの影響下で行う意思決定の戦略を分析する理論)のような「相手の動きを考慮して自分の動きを決める」という処理は、自分の動きの最適化に特化している現在のAIでは、実現できていない部分です。これは人間が社会でチームや組織を作って動くふるまいに似ており、より高度で難しいものになってきます。

Japan Mobility Show 2025で出展した「フィジカルインターネット」のデモ。自動運転トラックやドローン、配送ロボットが自律的に担当荷物を決定し、物流ネットワークを構築する。

Japan Mobility Show 2025で出展した「フィジカルインターネット」のデモ。自動運転トラックやドローン、配送ロボットが自律的に担当荷物を決定し、物流ネットワークを構築する。物流分野では、自動倉庫など「スマート物流」のソリューションが登場していますが、EfficiNet Xの作るAIは、そこにどのような新しい価値をもたらすのでしょうか。

中村:現在のスマート物流では、「ピッキング」や「運送」という個々の分野においては、十分に充実したソリューションが実現されていると思いますし、そうした「部分最適」を追求して、さらなる改良も続けられています。

しかし、ピッキングロボットと運送ロボットを連携させるといった、工程と工程の「つなぎ」の部分にはさらにパフォーマンスを向上させる余地があると思います。そこで有効になるのが、チームプレー型AIのようなアプローチです。

一例を挙げると、「商品Aを取り出して輸送ロボットに乗せて発送せよ」という指示が倉庫に届いたとき、従来のAIではピッキングロボットは商品Aを運ぶ工程を最適化し、輸送ロボットは搬出口までの移動を最適化することを個別に目指しますが、この方法では、輸送ロボットが混雑などの外的要因で遅延した時、ピッキングロボットが搬入口で輸送ロボットを待つ時間のロスが生まれてしまいます。

「チームプレー型AI」は、倉庫内のすべてのロボットが互いの動きをリアルタイムで予測・連携することで、倉庫全体としてのパフォーマンスを最大化します。私たちは、他社がまだ深化させていない、この「全体最適」の領域で、圧倒的な効率性を実現し、補完し合いながら新しい技術やサービスを生み出せる余地があると考えています。

他に、エネルギー分野ではどのような応用例が挙げられますか?

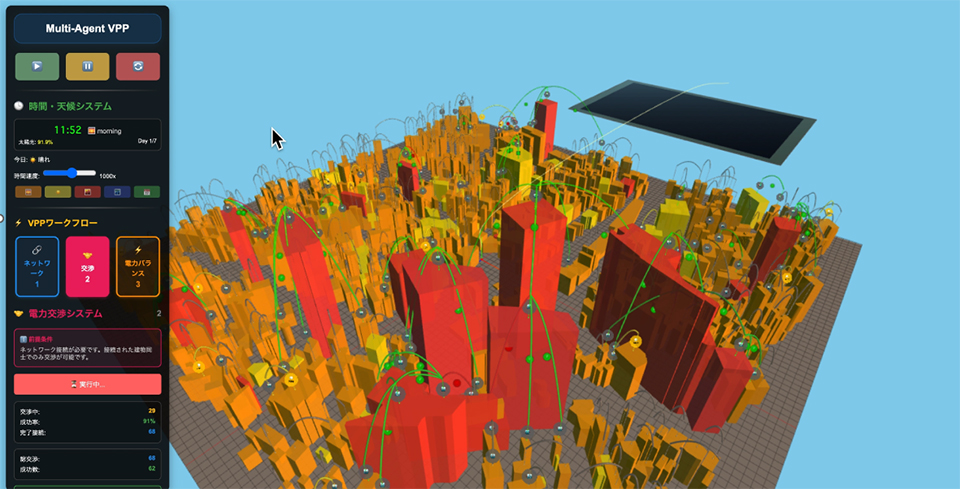

中村:現在注目されている、太陽光や風力といった再生可能エネルギーは発電量が不安定なため、町全体でのリアルタイムな需給バランス調整が不可欠です。そこで、各家庭やビルに分散配置されたAI同士が互いに通信し、「この時間帯は使用量をこれだけ下げる」といった調整を協力して行うことで、消費電力をコントロールして停電しない強靭なインフラを構築する応用例が考えられます。現在は人間が担っているこの調整を、チームプレー型AIが自律的に行います。

「ドラえもんはAIの究極系だと思う」とコメントされていましたが、確かにドラえもんも、のび太たちと協力していろいろなことを実現していますね。

中村:AI研究の歴史では、AIが「からだ(身体性)」と「こころ(感情、思考)」を持ちうるかが問われ続けてきましたが、ドラえもんは、高性能なロボットとしてのハードウェアと、人間に共感するソフトウェアの両方を備え、人間と違和感なく共生しています。しかも、現在のAIのように人間に都合の良いことを答えるだけでなく、のび太のためを思って、耳に痛い忠告もしてくれます。チームプレー型AIの向かう先も、まさにこの「人間との共生」が核にあるので、そのための条件を兼ね備えたドラえもんは、私たちの目指すAIの究極系と言うことができると思います。

中村さんは、最終的にはAIと人間の共生を考えられていると?

中村:たとえば、倉庫内での作業を考えても、そこにいるのはロボットだけではありません。社会への導入に向けて、まず分かりやすく力を入れているのはAIによるロボット同士の協働ですが、チームプレー型の導入が進めば、人間とAIが力を合わせて働くことも、近い将来起こりうると感じています。

人とロボットが共生する社会

人とロボットが共生する社会チームプレー型AIの市場というのは、今後、どういった盛り上がりを見せていくと考えていますか?

中村:現時点では、物流やエネルギーといった、シングルエージェントのAIでは計算資源が不足する課題が顕在化しているような領域を戦略的に狙って、具体的な実証実験(PoC)を進めている段階です。日本は、この分野に関しては、アカデミア(大学や公的機関の研究)も、ビジネス上の展開も世界に遅れをとっており、弊社と競合する企業も、あまり目立ったものはないと思います。

チームプレー型AIは、「これまでのAIとは違う」という点をPRしています。従来のAIになかった「他者を考慮する」という要素は、基本的にはどのような分野でも応用可能な技術です。株の取引などはまさに、マルチエージェントシステムが機能している場だと思います。そのような観点からチームプレー型AIがブレイクする可能性があるかもしれません。

金融分野など、さまざまな分野での応用可能性を秘めているのですね。

中村:その一方で、AIを受容する人間側の思考のアップデートも大切です。もう一押し市場が盛り上がるためには、「ビッグデータ」や「生成AI」という単語と同じように、「チームプレー型AI」がバズワードになることが社会実装に向けた近道だと思います。単に科学的な技術が発展して「AIのできることが増えた」というだけではなく、「AIのできることを増やそう」という文化的なブームが先行して、市場の資金や世間の注目が集まり、結果的に研究が進むというサイクルが成り立つというのは、AI分野の前例からも言えることだと思います。

ICTスタートアップリーグに参加したきっかけや目的は?

中村:大きな目的は、知名度を上げ、この事業をスケールさせるためのノウハウを得ることです。まだスタートアップの立場ですから、こうしたプログラムに採択されることで社会的な信頼や認知を得られるのは非常にありがたいです。

リーグでの活動は、具体的にどのような成果につながっていますか?

中村:参加してみて、私と同じような課題を抱える同世代の起業家が多いことを知り、非常に刺激になっています。事業内容は違っても、資金調達や採用といったスタートアップの経営者が抱える悩みは共通しています。先輩経営者からの貴重なアドバイスや、同年代との横のつながりを通じて、事業のスピードをさらに加速させるための学びを得ています。

チームプレー型AIの実用化を進める上で、技術面や市場面で現在最も大きな課題だと感じていることは何でしょうか?

中村:「チームプレー型AI」が首尾よくバズったとしても、自分たちのキャパシティがそれに対応できなければ意味がありません。資金調達や事業計画などさまざまなテーマがありますが、導入を検討している企業などに向けて、難解な技術を分かりやすくかみ砕いて説明し、その革新性や導入メリットをしっかりと説明できる営業的スキルを、組織として向上させることが目下の課題ですね。

成し遂げたい目標として「チームプレー型AIを全産業に応用すること」を掲げています。

中村:たとえばスマートシティのエネルギー制御には天候が深く関わってくるなど、純粋なゲーム理論だけでは対応できない不確実な要素が、現実世界には多々あります。こうした確率的な事象まで考慮したアルゴリズムを構築するのは難しいことですが、それを達成できた時には、現在のAIの完全な上位互換の存在として、あらゆる産業に応用できるようなものになっていると信じて研究開発に励んでいます。

それはまた、AIを人間の思考に近づけて、「人間とAIが共生する世界」を準備していくことでもあります。サッカーで、一人ひとりが自分の判断でチームプレーができるように、人間には自己組織化の能力が備わっています。AIがそれを実現できるようになった時、ある意味で人間を超えると考えています。その想像力の範疇でチームプレーをするにとどまる人間に対し、AIのチームプレーは、現在は顕在化していない能力を計算して引き出したり、カテゴライズや役割分担に関する人間の固定観念を超越するような判断をしたりするかもしれません。

人間とAIとの共生によって新しい価値がもたらされる、その可能性を信じて、この技術の開発をさらに進化させ、より多くの企業や業界での導入を探っていきたいと思います。

チームプレー型AIのエネルギー分野への応用として考案した「マルチエージェントVPP(Virtual Power Plant;仮想的発電所)」。各家庭に存在するAIが互いに交渉をすることで、緊急時の電力需給バランスを調整する。結果として街全体の電力使用が最適化される。デモ中の線はAIエージェントどうしが交渉していることを示す。

チームプレー型AIのエネルギー分野への応用として考案した「マルチエージェントVPP(Virtual Power Plant;仮想的発電所)」。各家庭に存在するAIが互いに交渉をすることで、緊急時の電力需給バランスを調整する。結果として街全体の電力使用が最適化される。デモ中の線はAIエージェントどうしが交渉していることを示す。編集後記

中村氏の「チームプレー型AI」の概念は、AIを単なる高性能なツールとしてではなく、人間社会の構成員に近い「自律的なエージェント」として捉え直す、本質的な視点を提供してくれた。サッカーを通じて培われた「協調」や「全体最適」の感覚が、世界最先端のAI研究のアイデアの源泉となっている点は、極めてユニークである。

インタビューで示された物流やエネルギー分野での具体的な応用は、すでにいわゆる「神様型」AIが限界を迎えていることを示唆しており、EfficiNet Xの技術が世界のAI競争において独自の存在感を確立する可能性を強く感じた。

「AIを全産業に応用し、人間とAIが共生するドラえもんのような世界へ」—この壮大なビジョンに向けた、中村氏の今後の挑戦を、胸を躍らせつつ見守りたい。

@startupleaguejp 「協調するAI」が拓く無限の可能性と人間との共生のビジョン――株式会社EfficiNet X・中村紳太郎氏にインタビュー🎤 #スタートアップリーグ #スタートアップ ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社EfficiNet X

/

株式会社EfficiNet X(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ