企業の根幹をなす「ひと」の課題。特に優秀な人財の獲得は、成長期のスタートアップにおいては事業の命運を左右するような大きなテーマだ。

株式会社CraftXは、採用戦略の設計や実行といった「プロフェッショナル」の領域とされてきたノウハウや経験則を、AIを活用したシステムでどの企業も活用できるようにすることを目指している。

組織系コンサルティングのプロとしてキャリアをスタートした代表取締役の座小田優氏に、AIが採用の世界にもたらすイノベーションについて話をうかがった。

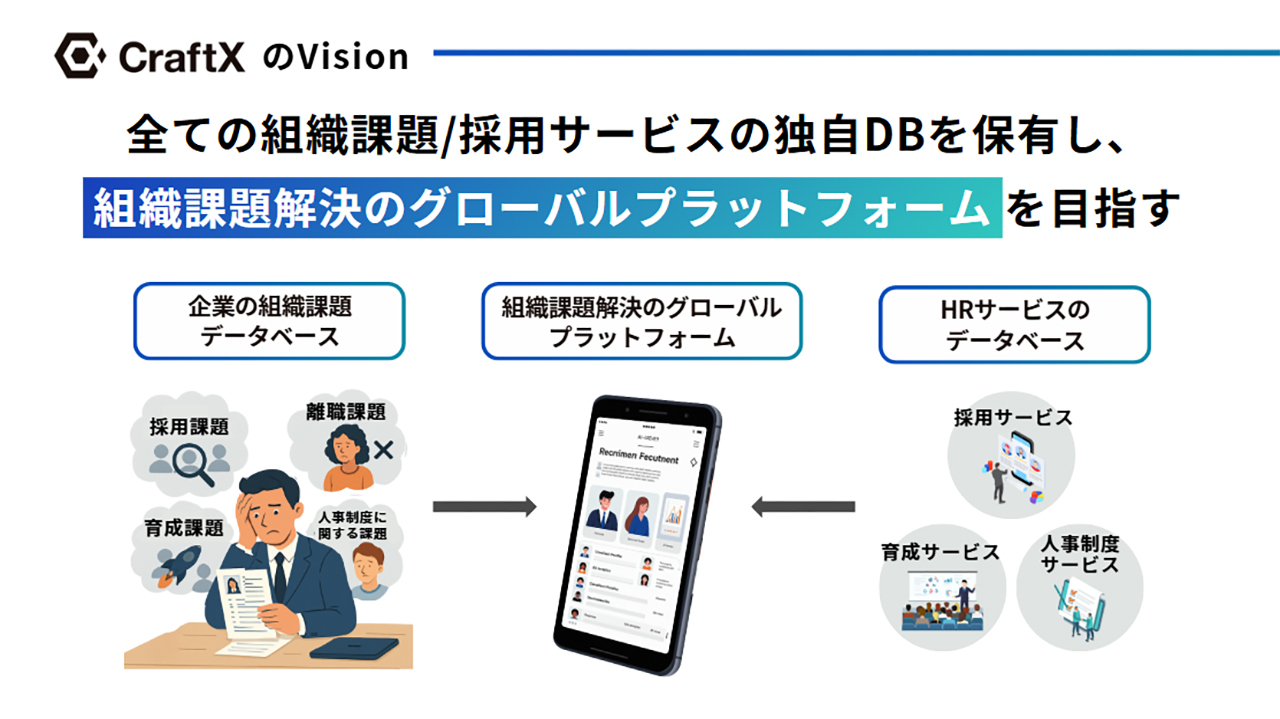

CraftXが目指す最終的なイメージ。全企業の組織課題を解決するプラットフォームになることを目指す。

CraftXが目指す最終的なイメージ。全企業の組織課題を解決するプラットフォームになることを目指す。座小田さんのプロフィールと、創業までの経緯をおうかがいします。

座小田:2019年に新卒で株式会社リンクアンドモチベーションに入社し、組織系コンサルティングに従事しました。上場を目指すフェーズのメガベンチャーを担当する機会も多く、採用領域のコンサルティングを中心に、人事制度や理念の設計などを手がけました。

3年ほどして、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に転職しました。ここでも組織系コンサルティング業務という点は共通でしたが、今度のクライアントは売上数兆円といった超大手の企業がメインで、報酬戦略や人員要件の設計、サクセッションプラン(後継者育成計画)などに携わりました。

そして2023年に独立し、CraftXを起業しました。最初は建設系のDXサービスを提供していましたが、その後方向転換して、現在に至ります。

現在の事業内容を紹介していただけるでしょうか。

座小田:AIエージェントを活用する組織コンサルティングサービスです。現時点では採用領域に特化し、私自身が経験してきたコンサルティングのノウハウや、有識者・企業の人事担当の知見など各種の採用ナレッジを集約して、自社社員が採用コンサルティングサービスを提供するモデルです。

起業への関心はどのように育まれたのでしょうか。

座小田:建設系の会社を経営している父など私の親族は経営者が多く、その姿を見て育ったため、自分で事業を興す決意は10歳くらいから抱いていたと思います。父の仕事を継ぐ選択肢もありましたが、むしろ自分で会社を作ってそれを超えたいと願ったのです。

ごく身近な環境で経営のダイナミズムに触れることで、組織の鍵は「ひと」だということを、早くから意識されたのでしょうか。

座小田:父の姿を見ながら「人財が全てだな」と実感した面はありますね。もうひとつ、就職活動の時の体験も大きいです。起業への思いはすでに確固たるものがあったので、就活生の立場で著名な経営者の方々に話を聞くことができる機会を生かし、「経営で一番大切なことは何ですか」という質問を繰り返していました。そこでいただいた回答の多くが「採用」だったのを今でも鮮明に覚えています。ファーストキャリアに組織系コンサルティングを選んだのも、「採用」が強い会社こそが最も強いという実感があったからでした。

その頃の印象的な経験や気づきはありますか。

座小田:リンクアンドモチベーション在籍時は主にベンチャー企業を担当しましたが、印象的だったのは、優秀な人財を採用することで、会社が進化するという事実です。優秀な仲間を迎えるにあたって、それに相応しい会社にならなければという良い緊張感が生まれ、組織が活性化します。採用に関わることで会社が伸びるよろこびを一緒に味わいながら、やはり採用という領域はとても価値のあるものだと改めて実感しました。

また、デロイトトーマツコンサルティングでは、日本を代表する大企業の経営に関わるサクセッションプランを策定する貴重な経験をさせてもらいました。多岐にわたる部門や事象の情報を全て統合して判断を下し、その決断に責任を負うという、普通の人とは桁違いの能力を持つ人物を育成していくプロセスを学ぶことができました。

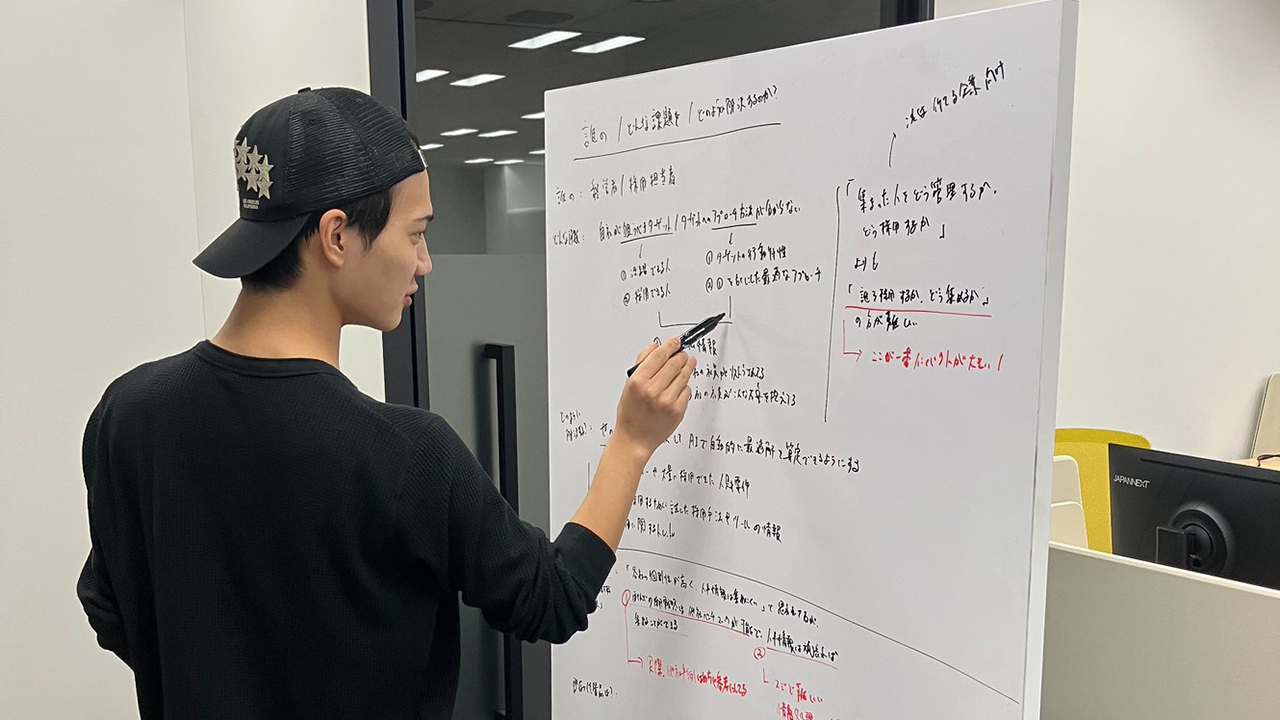

重要な事項は常にホワイトボードでディスカッション。

重要な事項は常にホワイトボードでディスカッション。「AIエージェントを活用した採用コンサルティング」の構想は、どのように固まっていったのでしょうか。

座小田:独立後にさまざまな企業に経営支援で入った中で感じたのが、「大多数の企業にとって、採用コンサルティング費用はとても高く感じられる」という課題でした。採用というセグメントは、営業やマーケティングと異なり売上に直結するわけでもないので、投資が回収できるかイメージしづらいのです。

ただ、企業にとって最大のニーズが「採用」の課題であるという実感や、採用コンサルティングの価値そのものは全く疑っていませんでした。世の中にある採用ノウハウを集約して安価に提供するソリューションがあれば、必ず使ってもらえて、多くの企業が採用強化を実現できるという確信があったのです。

現在はどのようにしてサービスの開発と提供を行っているのですか。

座小田:大きく2種類のサービスを提供しています。まず、当社の独自のソリューションである、AIを活用してプロの知見にアクセスできるサービス。5人の社内エンジニアがAI開発にあたっており、現在はデモバージョンの開発段階ですが、2025年内の製品化を目指しています。まずは無料提供を中心に利用者を増やすところから始め、最終的にはこのサービスに事業を一本化させる予定です。

もうひとつのサービスメニューはどういうものですか。

座小田:並行して、オーソドックスな成果報酬型の人財エージェント事業を行っています。従来の採用コンサルティングと同様の属人的なサービスで、採用の実務までトータルに担っています。お客様には、人財獲得のニーズを満たしていただきつつ、無料でAIエージェントも利用して価値を理解してもらい、AIの検証やデータ学習にも前向きにご協力いただいています。

採用にAIが関わることで、現在世の中で行われている採用業務にどのような変化が起きるのでしょうか。それは量的なものでしょうか。あるいは質的なものでしょうか。

座小田:両方だと思います。まず「量」についてお話をしますと、企業の採用担当の方が行うことは、大きく2つあります。採用の戦略を設計することと、それを実行することです。私たちが主にフォーカスしているのは、戦略設計の部分です。成功している企業の事例を収集したり、関連する業界の人事担当者やベンダー(紹介会社や派遣会社など)の方にいろいろと話を聞いたりするのですが、この膨大なリサーチの作業量が、AIで劇的に効率化されます。

「質」の面はどのように改善されるのでしょうか。

座小田:専門のコンサルティング会社でも、一社で接触できるスペシャリストの方やベンダーの数には限りがあります。私たちは常にそういう情報を探索して、ほぼ網羅した状態のデータベースから、最適解を導き出すことができます。作業量が減る側面と、アウトプットの質が上がる側面の両方で、採用戦略自体がより高度化すると考えています。

人事や採用にまつわる難しさである公平性の担保という点でも、AIによって、個人の恣意的な判断とは一線を画することができるのでしょうか。

座小田:そこもAIが得意な領域で、パフォーマンスベースで客観的に答えを出していきます。また面接の現場では、面接官の方の質問もしばしばアドリブで行われたりしますが、「こういう人財の資質を見極めるには、こういう質問をすると精度が上がる」といったノウハウも標準化していけると思います。

企業側の反応はいかがでしょうか。また、クライアントはどのような業種・業界が中心になるのでしょうか。

座小田:「とても価値がある」「勉強になる」という声をいただいています。現在のところ、さまざまな業種・業界の企業とお付き合いしていますが、今後、採用AIエージェントのブラッシュアップに伴って、IT・コンサルティング・営業・マーケティングあたりの職種が中心になるかと思います。

また事業規模としては、年商10億円~数百億円の成長ステージにある中堅企業がメインターゲットのひとつになると想定しています。大きく売上を伸ばし、優秀な人財への意欲も強いのですが、採用の競合が超大手になってくるのでなかなか勝ち切れないという課題があるパターンです。しかしこのようなフェーズの企業は打ち手も豊富であり、採用戦略を設計することの価値が高いゾーンなのです。例えば、その業界は未経験でも、優秀でメンタリティが整っているような人財であれば、獲得の可能性が十分にあります。

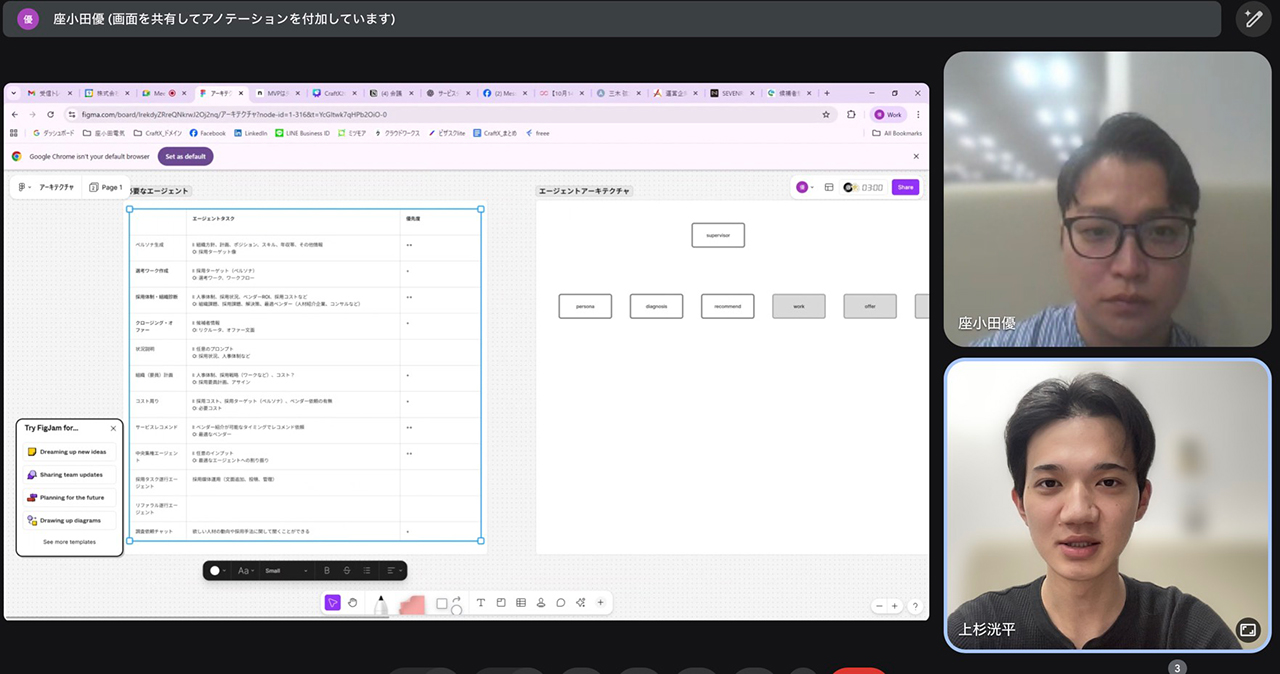

プロダクト開発の風景。プロダクト開発メンバーだけでなくビジネス開発メンバーも議論に参加することも多い。

プロダクト開発の風景。プロダクト開発メンバーだけでなくビジネス開発メンバーも議論に参加することも多い。ICTスタートアップリーグで、どのような成果を達成したいと考えていますか。

座小田:AI開発の支援をいただいているので、まずは開発をしっかり完了させたいと考えています。加えて、PMF(プロダクトマーケットフィット:製品が市場に受け入れられている状態)の当面の目標として、導入企業100社を掲げています。無料提供が大半になると思いますが、十分に達成可能なラインという感触があります。その中から、さしあたりは数社で良いのですが、マネタイズの事例まで生み出していければと思います。

今後はどのような展開をイメージされているでしょうか。

座小田:採用に特化したサービスだけでなく、離職防止や育成、健康管理なども含めた、人事と組織の課題全般を解決するコンサルティングに広げることを構想しています。さらに、中東・アジア・アメリカなど海外に向けて、日本の組織課題解決ノウハウを提供していければと考えています。

ICTスタートアップリーグに参加してのご感想はいかがでしょうか。

座小田:先日、アカデミーのバリューアップセッションに登壇させていただいた時も、「世界を狙っていかなければ」という、皆さんの本気度を感じました。日本のスタートアップ支援のコミュニティーで、そういう視座の高さを持つものは少ないと思うので、とても気持ちが引き締まりました。

また、私がかつて在籍したデロイトトーマツコンサルティング合同会社はじめ、さまざまな方面に連携の機会をいただき、プロダクトの開発にダイレクトに力をお借りすることができています。

そして、リーグの同期のメンバーも、面白いことを手がけている方々がたくさんいて、良い刺激を受けています。当社の採用AIエージェントは、まさにここで知り合えたような気鋭のスタートアップと相性が良いので、皆さんが企業としてジャンプアップしていく過程を人財採用の面からお手伝いすることができれば、とてもうれしいですね。

編集後記

「組織作りの民主化」という理念を掲げる座小田氏がイメージしているのは、例えばCanva(オンラインの無料ビジュアルツール)が、絵心のない人でもデザインワークができる環境を提供したような、世の中の変化だという。

組織系コンサルティングのプロとして蓄積した経験と知見を背景にした、「専門的な採用ノウハウをインフラ化してどの企業でもアクセスできるようにする」というコンセプトが、さまざまな課題の解決につながっていくプロセスに期待したい。

@startupleaguejp 「完全に採用を自動化する」ビジョンのその先へ🧠株式会社CraftX インタビュー動画公開! #スタートアップリーグ #スタートアップ ♬ オリジナル楽曲- スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社CraftX

/

株式会社CraftX(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ