パサつき、枝毛、切れ毛、そしてAGA(男性型脱毛症)。多くの人がさまざまな髪の悩みを抱えている。こうしたヘアケアの領域に革新をもたらしたのが、株式会社KNiT(ニット)だ。

同社が独自開発したAI画像解析技術「GeXeL(ジクセル)」は、たった一度のヘアカットで毛髪の状態を評価できる画期的な新サービスを提供する。

サービスの使い方はとてもシンプル。撮影した毛髪の画像をAIシステムにアップロードすると、AIが大きさ、形、色といった特徴を抽出し、髪の表面にあるキューティクルの状態を解析。毛髪の損傷度を数値で示すことで、一人ひとりに合った適切なケア方法の提案が可能になった。

代表取締役の窪内将隆氏は、東北大学工学研究科を卒業後、大手化学メーカーを経て、2023年にKNiTを創業。「画像1枚から、世界の常識を創り変える」というビジョンを掲げ、社会に新しい価値を生み出すことに情熱を注いでいる。この先進的な画像解析技術について、窪内氏に語ってもらった。

プレゼンを行う窪内氏

プレゼンを行う窪内氏起業のきっかけは?

窪内:化学メーカーの研究者として粉体の数や大きさを一つひとつ計測している中で、いつも不便さを感じていました。たとえば(リチウムイオン)電池の研究では、電池の原料粉末に、種類や特性の異なるものが混入していないかを確認する必要があります。もし異物が混入すれば、ショートや性能低下、最悪の場合は発火につながるリスクがあるからです。電池の性能や安全性に直結する非常に重要な工程なのですが、研究開発における画像解析は人の手で解析していることも多く、膨大な時間がかかる上に、単調な作業になりがちです。この苦労をどうにか解消したいと思ったのが起業のきっかけです。

どうやって解消したのですか。

窪内:周りの声を聞くと、同じように悩んでいる研究者や技術者が多かったんです。彼らの日々のルーティンワークからの解放が目的でした。そこで開発したのが、AI画像解析を活用した研究者向けクラウドサービス「GeXeL」(ImageをPixel単位で解析できるという意味の造語)です。AI画像解析の中でも精度向上が難しいインスタンスセグメンテーション技術をコア技術にしており、視覚情報を全自動で数値化。画像解析の時間はたったの数分で行えます。ランニングコストも抑えられ、化学、食品、医療、美容業界などにおける粉体分析、細胞解析、肌解析など研究者の単純作業の約90%を削減でき、研究者本来の仕事であるクリエイティブな業務に時間を割くことができるようになります。

研究者、技術者向けに始めたサービスなんですね。

窪内:はい。人件費や画像解析コストの削減効果が見込めるようになるのですが、大局的にみると、客観的データに基づいた品質管理による製品品質の向上にも役立ちます。たとえば、これまで熟練者による経験則に頼って判断していた定性的で曖昧なノウハウを、定量的なデータで効率的に提示できるようになります。研究開発部門だけでなく工場の品質管理にも応用できます。

まず美容業界から始められたのはなぜですか。

窪内:きっかけは食品展示会への出展です。展示会では、パンや菓子類の空孔について説明しました。電子顕微鏡でパンの内部を観察すると、その中には「空孔」という隙間があり、この空孔の大きさや数、そして空孔を包む膜の厚みが、私たちが感じる食感に影響していることがわかります。たとえば、空孔が多くて小さいほど、ふっくらした柔らかい食感になります。逆に、空孔が少なくて大きいと、噛み応えのある軽い食感になります。「GeXeL」を使えば、こうしたこれまで抽象的だった食感を、画像解析によって数値で評価できるようになります。さらに、機械学習を用いて製造条件を最適化することで、新しい食感を生み出す検討も可能です。この技術に興味を持ってくれたのが、偶然ブースに立ち寄ったヘアケアメーカーの中野製薬さんでした。

意外なところから声を掛けられましたね。

窪内:はい。「髪の毛の表面にあるキューティクルの解析に応用できないか」というご相談をいただきました。髪の表面を解析するAIは当時存在しませんでしたが、私たちが蓄積してきたAIを用いることで、高精度な解析が可能になったのです。キューティクルの解析結果と機械学習などのデータを紐づけることで、これまで一般的には毛髪の断面観察が必要だったキューティクルの状態を、髪の表面を見るだけで正確に推定できるようにし、髪の損傷状態や髪年齢などの情報を把握することに成功しました。

髪に悩みのある人は多いのですものね。

窪内:特に女性は髪の量、乾燥、うねりなど、さまざまな悩みを抱えています。しかし、その解決策として、テレビCMや香りで選んだシャンプーやトリートメントを試すことがほとんどで、それが本当に自分に合っているかどうかはわかりませんでした。キューティクル解析AIを活用することで、その人の髪の状態に本当に合った製品を提案できるようになると考えました。この技術は、消費者が抱える悩みを解決するだけでなく、美容室にとっても顧客満足度とリピート率の向上につながります。

髪の悩みが解決されると、自信を持つことができたり、心にゆとりが生まれたりしますよね。他のサービスにはないユニークさ、強みはありますか。

窪内:従来、毛髪の評価は主に美容師さんが、特別な機器を使わずに髪の色、ツヤ、太さ、ダメージなどを目視や手触りで判断していました。この方法は手軽で迅速ですが、美容師さんの主観に左右されやすく、客観性に欠けるという課題がありました。また、キューティクルの傷み具合を評価するには、特殊な機器を使って髪の表面や断面画像を調べる必要があり、非常に困難でした。近年、この主観的な評価を克服するためにAIを活用した毛髪診断が導入されています。しかし、既存のAIの多くは、依然として目視による5段階評価といった主観的なデータを学習しているため、根本的な課題解決には至っていません。当社の技術は単なる主観的な評価ではなく、科学的なエビデンスに基づいた詳細な分析を提供できる点が、他社との決定的な違いです。数値化されたデータを用いることで、髪の状態に関する相関関係や因果関係をより明確に提示できます。

AI技術のみではコモディティ化の恐れがありませんか。

窪内:美容師による官能評価や毛髪データとの機械学習により、模倣が困難なデータベース化を確立できています。

どのような美容室で、どのようなサービスを提供していますか。

窪内:中野製薬さんとゆかりのある2つの美容室で、β(ベータ)版としてサービスを提供しています。一般公開はまだしておらず、協力してくださる美容室のお客様に試験的に利用していただき、フィードバックをもとに改善を進めている段階です。ローンチは、ICTスタートアップリーグのプロジェクトが終了する2026年2月か3月頃を予定しており、半年後には正式にサービスを開始したいと考えています。

美容室やお客様の反応はいかがですか。

窪内:非常に良い反応をいただいています。美容室側としては、これまで見えなかったお客様の髪の状態を可視化できるため、カウンセリングがしやすくなったという声が共通して聞かれます。また、具体的なデータに基づいてお客様にシャンプーやトリートメントなどの商品を提案できるため、店販品の売上が上がりやすくなることが期待できます。これにより、カット代だけでなく店販の売上でも収益に貢献できる良いサービスになると考えています。お客様側も、自分の髪の状態を知りたいというニーズに応えられているため、両者から高い評価をいただいています。料金設定については、場所によって変動するため、今後もフィードバックを参考にしながら決定していく予定です。

中長期的に事業をどのように成長させていきたいですか。

窪内:まずは髪のキューティクル解析をさらに発展させていきます。将来的には、髪年齢や損傷だけでなく、AGA(男性型脱毛症)のリスク兆候も可視化できるサービスへと拡張したいです。また、ペットの毛もキューティクルがあるため、解析によって猫などの健康状態を把握できる可能性もあります。現在は2社の美容室でクローズドなサービスを提供していますが、今後は美容室だけでなく、ネイルサロンやエステなどでも活用できると考えています。お客様の待ち時間などに髪や肌の状態を解析することで、カウンセリングの質を高めたり、店販品の売上やブランディングの向上にも貢献できたりします。これまで主観的だった「美容」を数値化できるようになったことで、総合美容解析の展開を目指しています。

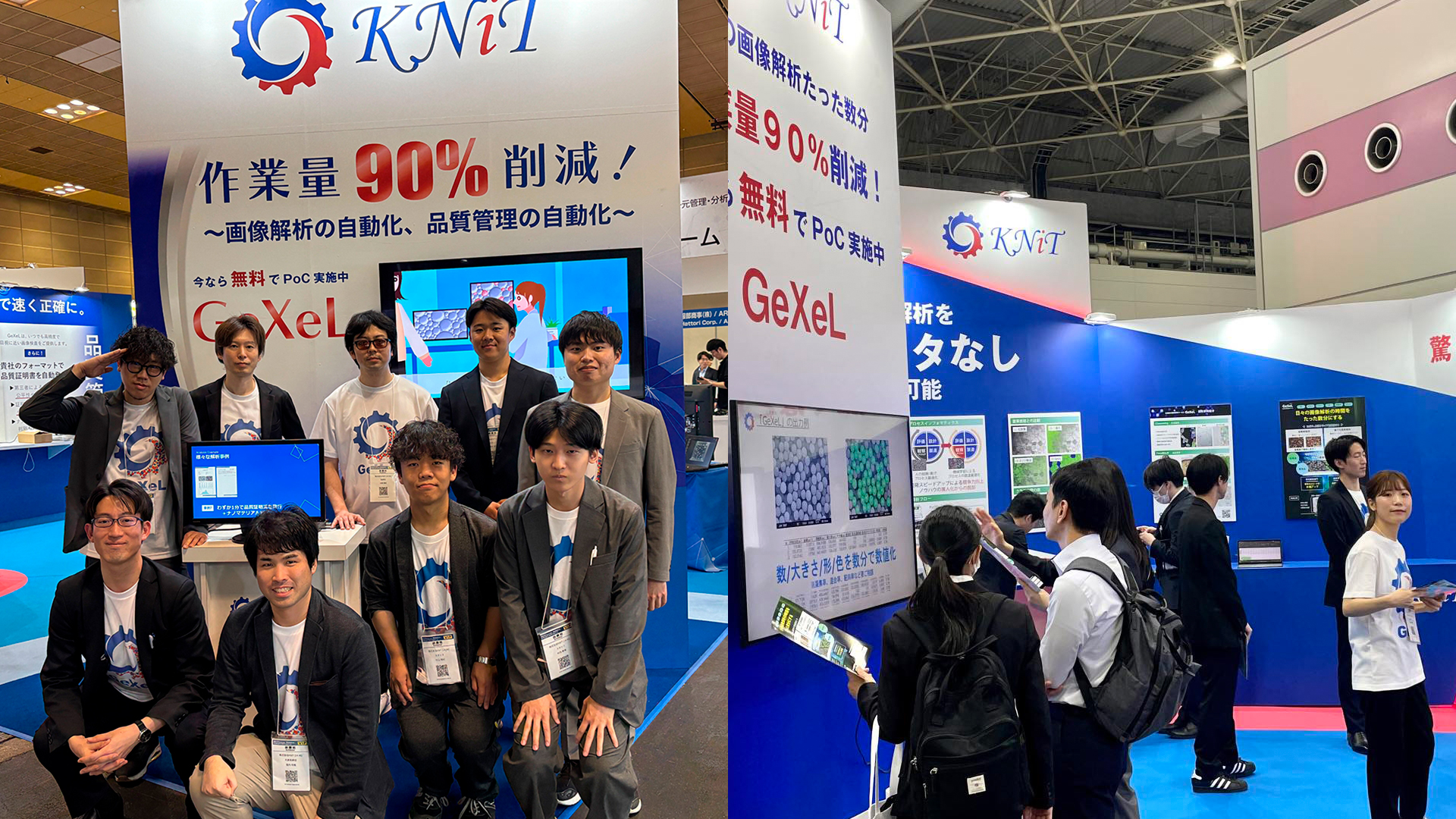

展示会への出展の様子

展示会への出展の様子美容業界以外の領域からも声がかかりそうですね。

窪内:「画像を数値化する」という技術はさまざまな領域に応用できる普遍的な強みを持っています。画像データからこれまで見えなかった相関関係や因果関係を発掘することで、新たなサービスや事業を創造できると考えています。中野製薬さんとの共同研究では、当社の技術に着目いただいたことからプロジェクトが始まりました。私たち自身の発信で始まることもありますが、当社の技術が知られるにつれて、企業様から直接さまざまなご提案をいただくケースが増えています。これまで解決が難しかった課題を、画像を数値化するというアプローチで解決し、技術方程式を高め、新しいサービスを生み出すことができるのではないかと期待を抱いています。

具体的にどの分野での事業展開を見込まれていますか。

窪内:さまざまな分野からの事業提携のお話をいただくのですが、スタートアップとしてはリソースが分散してしまうのは得策でないと考えています。そこで、私たちは「時間軸において普遍性のあるもの」をキーワードに事業領域を絞り込み、大きなインパクトを生み出せる分野を攻めていく予定です。現在、特に注目しているのは以下3つの領域です。

①美容・健康・ヘルスケア:AIによる自動化が進む中で、今後さらに市場が拡大すると予測しています。

②食・農業:人間の営みとして普遍的なテーマであり、生産者や消費者のニーズに応える事業を展開していきたい。

③医療:細胞や病気など、人間の根源に関わる分野であり、こちらも普遍的なニーズがあります。

これらの3つの領域にリソースを集中させていきたいです。もともと私たちは化学を強みとしているため、これら全ての事業の基盤に化学分野の知見が存在します。

事業を通じて、最終的にどのような社会を実現したいと考えていますか。

窪内:私たちのミッションは「今までになかった価値を社会に編み込む」ことです。社名の「KNiT(ニット)」は、この理念を表しています。私たちが生み出した価値が、編み物のように社会にしっかりと定着し、なくてはならない存在になることを目指しています。事業の柱である「画像の数値化」は、これまで見えなかった因果関係や相関関係を明らかにし、新たな市場を切り拓いています。キューティクル事業は、AIを活用して暗黙知だったエビデンスを可視化しました。このように、今まで見えなかったものを社会に実装し、それが当たり前になるように「編み込んでいく」ことが、私たちの目標です。。世の中に新しいものを実装したいという強い意欲を持っており、そのためにパートナー企業との協力を大切にしたいと考えています。

海外展開についてはいかがでしょうか。

窪内:現在は国内での事業が中心ですが、将来的には海外進出も視野に入れています。先ほどお話しした普遍性という考えは、時間軸のみならず空間的な普遍性、つまりは海外市場にも当てはまり、ニーズがあると考えています。もちろん、国や地域によって人々のデータは異なります。髪質一つとっても、太さやうねり、食生活や文化の違いによって傾向が大きく変わります。海外に進出する際は、改めて現地のデータベースを構築する必要があります。しかし、髪に関する課題解決という行為そのものは世界共通。この普遍的なテーマを軸に、いつかは海外にも事業を広げていく計画です。

大きな夢がありますね。最後にICTスタートアップリーグに期待することはありますか。

窪内:新しいパートナー探しと、現在取り組んでいるキューティクル領域での協力者を獲得したいです。特に、BtoC向けの商品開発やメディア戦略が私たちの弱みなので、その分野で協力してくれる方を探しています。また、資金調達の面でも期待しています。シリーズAでの資金調達を考えていますので、VC(ベンチャーキャピタル)とのつながりを支援していただけるとありがたいです。

編集後記

まず印象的だったのは「研究者のルーティンワークを減らしたい」という窪内氏の熱い想い。前職でご自身が感じた不便さを解消したいという純粋な想いから生まれたAI画像解析技術「GeXeL」は、その汎用性の高さから、研究・開発分野にとどまらず、多岐にわたる業界への応用が可能で、ポテンシャルを秘めた画期的サービスであることがわかった。

中核のキューティクルを解析する技術は、これまで美容師さんの経験則や目視に頼っていた髪の状態を、客観的な数値で示すことを可能にした。髪の悩みを抱える消費者と、顧客満足度向上を目指す美容室、双方にとってもWin-Winの関係だ。

画像1枚から、世界の常識を創り変え、世の中に役立つ形で実装する。普遍的な課題解決に焦点を当てたKNiTの今後の展開から、目が離せない。

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社KNiT

/

株式会社KNiT(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ