とどまるところを知らないAIの進歩。社会のあらゆるシーンに入り込んでいくうえでは、いかに「軽い」AIを作り、場所を問わない実装や、ウェアラブルな用途を可能にするかが重要になる。そこで注目を高めている技術が、膨大な計算過程やデータを必要としない「リザバーコンピューティング」という機械学習モデルだ。

そのリザバーコンピューティングを、熱計測の技術を活用することで実現するという世界初の事業を推進しているスタートアップがある。近い将来の会社設立に向けて着々と準備を進める、「thermalAI」代表の笠松貴之氏にビジョンを語ってもらった。

講演するthermalAI代表の笠松氏

講演するthermalAI代表の笠松氏会社設立に向けて準備中とのことで、ここまでの道のりをうかがいます。

笠松:衣料品業を営んでいた祖父や、マレーシアやロシアなど世界を駆け巡っていた父の背中を見て育ったので、「自分もいずれはグローバルで通用するビジネスを興したい」という思いは、ごく早くから抱いていました。キャリア設計も、起業に必要なことを学ぶステップを着実に踏んでいこうという発想で考えたものでした。

まず「経営者の近くで働ける環境」を重視して公認会計士の道を選び、大学を卒業した後、監査法人で9年間勤めました。監査やアドバイザリーなどの業務でスタートアップのIPOを支援し、たくさんの経営者の姿を目の当たりにすることができました。当時担当したスタートアップの中には、東証プライムに上場した企業などもあり、ビジネスが軌道に乗って大きく成長していくダイナミズムを肌で感じることができて、刺激的な毎日でした。

次のステップとして、事業会社に転身されたのですね。

笠松:監査法人で仕事をしているとしばしば、実際にスタートアップに身を置いて事業とともに成長したいという心境になるのですが、私もまさにそうでした。最初のAI関連の会社では財務・経理の部長として、IPOをスタートアップの中で推進していました。次に転身したアーリーステージのスタートアップではナンバー2の立場で、事業と管理の両面の責任者を務めました。そこではM&AイグジットおよびPMI(M&A後の統合プロセス)までを手がけ、経営に関するさまざまな経験値を蓄積することができました。

現在はどのような環境で事業立ち上げを進めているのですか。

笠松:大学発スタートアップに資金提供や経営支援を行う東大IPC(東京大学協創プラットフォーム株式会社)にEIR(客員起業家)として所属して、大学の先生の技術を活用した事業立ち上げを進めています。

thermalAIの研究代表を務める廣谷潤氏(京都大学工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻 准教授)とも、どのようにお知り合いになったのでしょうか。

笠松:廣谷先生と出会ったのは、関西スタートアップアカデミア・コアリション(KSAC)という、GAPファンド(大学の基礎研究と事業化との「ギャップ」を補う資金)の研究成果を発表するピッチイベントでした。2024年春のことですね。

廣谷先生は、ご自身が開発された技術を背景に、熱を制御し利活用する新しい熱マネジメント事業を始めるために、経営者候補を探していました。一方、私は事業化できるような魅力的な技術シーズを求めているところで、うまくマッチングしました。

thermalAIの研究代表を務める廣谷潤氏

thermalAIの研究代表を務める廣谷潤氏廣谷先生の具体的な研究テーマは何ですか。

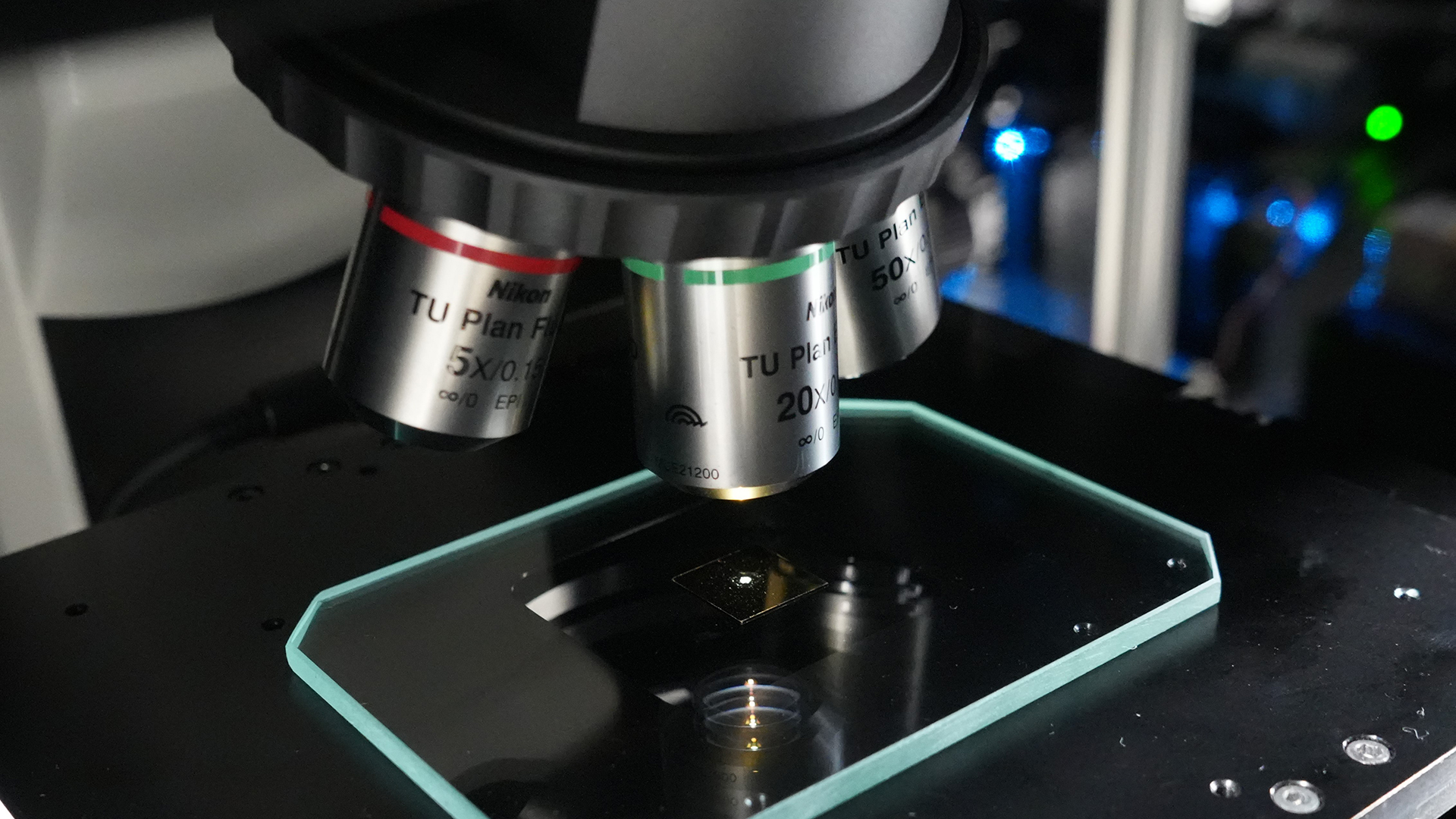

笠松:きわめて高度な熱計測技術です。周波数領域サーモリフレクタンス(物体における光の反射率が温度によって変化する現象を利用して、物質の熱伝導を計測する手法)により、ナノ・マイクロスケールでの熱計測を実現したもので、この分野では世界最高峰と自負しています。そして私たちthermalAIが開発しているのは、その技術を応用して、通常なら未利用のまま捨てられる排熱を「リザバーコンピューティング」に活用する、世界初の「サーマルリザバーコンピューティング(TRC)」です。

リザバーコンピューティングとは、どういうものですか。

笠松:時代をリードするAIですが、例えば生成AIを支える学習や推論には、膨大な計算リソースが必要とされますね。リザバーコンピューティングは、学習の過程を大幅に簡略化する新しい機械学習モデルです。データを一時的に蓄えて処理する中間層のリザバー(reservoir:ため池)を利用して、少量のデータで効率良く学習する技術です。

どのようなシーンで強みを発揮する計算技術なのでしょうか。

笠松:計算負荷の軽いリザバーコンピューティングは、場所を問わず、高速かつ省エネで動作させることができるので、スマートウォッチやウェアラブルデバイスのような、ネットワークの端末機器(エッジデバイス)に直接搭載する「エッジAI」との相性が良いです。私がよく用いるアナロジーなのですが、ディープラーニング(深層学習)を大脳の神経ネットワークに例えるとしたら、エッジAIは「考えるより先に動く、大脳を経由しない脊髄反射」というイメージです。

そしてもうひとつ、リザバーコンピューティングは、多様な材質や物理現象(光・流体・ナノ分子・培養細胞ほか)を使ってハードウェア実装できるという大きな特徴があり、それらは物理リザバーコンピューティング(PRC)と総称されます。その分野において、thermalAIは、排熱をリザバーコンピューティングの計算資源として用いる、世界初の取り組みを進めているわけです。

廣谷先生と出会ってすぐ、熱計測技術をリザバーコンピューティングに応用するTRCを事業化する構想を得たのですか。

笠松:いえ、1年ほどは二人で模索を続けており、当初は別の技術による事業も構想に上がっていました。その過程で生きたのが、これまで数多くのスタートアップの伴走を務めて得た知見や経験です。何しろスタートアップが計画通りに事業を進められることなどないと分かっていましたから、落ち着いて考えを整理しました。これまでの経験上、もし上手くいかず壁に当たったような時は、いったん少しバックして発想し直すのが有効だと思ったので、原点回帰というかたちでthermalAIが取り組むべき事業について考えました。その中で、廣谷先生の研究発表の時点で、応用可能性が視野に入っていた「リザバーコンピューティング」の事業化について改めて検討したのです。

お二人の中で決意が固まったのはいつ頃ですか。

笠松:2025年2月~3月頃です。そこからICTスタートアップリーグ申請などを行いました。自分自身に確信がないと決定的な一歩を踏み出せないというのも、これまでの経験で実感してきたことでしたが、TRCという画期的な技術の社会実装を自分たちのミッションとしてイメージできました。「排熱ロス」と「計算ロス」という2つの社会課題を同時に解くソリューションを提供し、そしてAI・IoT化社会に貢献したいと思っています。

ICTスタートアップリーグでは、どのような研究に取り組むのでしょうか。

笠松:TRCは、正確な熱計測に基づく熱診断と熱設計が前提となっていますが、それにはAIを活用したシミュレーションによる解析が必要になります。そこで、ICTスタートアップリーグの支援を活用して、TRCの小型化および、シミュレーションソフト開発を推進します。

すでに理論的な部分は確立されているので、実際の環境における動作検証などのフェーズにあります。ラボレベルの実証実験まで実施し、最終的には企業とのPoC(概念実証:試作開発前の検証)まで成し遂げたいと考えて、デモ機の製作を進めています。

それ以外にはどのような計画がありますか。

笠松:補助金の使途として、実証実験に加えて特許の申請にあてたいと思っています。すでに出願中のTRCの特許に加えて、TRCにおける用途特許等の出願を、最低2件は実施したいと考えています。

知財戦略についてもおうかがいします。

笠松:現在の実証実験は、企業様と共同開発というかたちで進めていますが、将来的には、TRCをデバイスに組み込んで状態診断などに使いたいというメーカーにライセンス料を申し受けたり、TRC実装のための熱設計部分の設計図をメーカーに提供したりするようなビジネスモデルを構想しています。特許取得も、技術を守るだけでなく、ライセンスビジネスを展開するための「攻めの特許」という側面があります。こうした知財戦略は、外部の弁理士にも相談しつつ固めています。

世界最高峰の熱計測技術を開発

世界最高峰の熱計測技術を開発東大IPCなどでも、さまざまに優れた技術シーズをご覧になってきたと思いますが、笠松さんが特に可能性を感じるのはどのようなものですか。

笠松:ポイントのひとつは「尖っている」ことです。thermalAIの事業でいえば、「世界トップレベルの熱計測技術」のような。それから、社会に与えるインパクトの大きさですね。どれだけ魅力的な未来図が描けるかも重要だと思います。

thermalAIが世に出す製品やソリューションについて、具体的にはどのようなものをイメージしていますか。

笠松:大きく2つのパターンを想定しています。1つ目が、温度センサーを備えている既存のデバイスに搭載して、その性能をアップさせるパターンです。これはスムーズに実装が進みやすいと思われ、先ほどお話ししたライセンスモデルが有効かもしれません。

もう1つは、今まで搭載していなかったものにアドオンするパターン。こちらは、異常検知キットのような「ソリューションの提供」という形もとり得ると思います。

いずれにしても当面は、TRCの強みであるリアルタイム性を生かしながらのセンシングと、それに基づく学習が中核の機能になると思います。

幅広い応用可能性がありそうですが、今はどのような業界が関心を示していますか。

笠松:短期的には、メーカーの製造工程などにおける導入が想定されます。例えば製造機器が壊れる前に状態を検知して、品質や生産性の向上、アクシデント防止につなげるといった感じです。あるいは昨今、リチウムイオン電池の発火が問題になっていますが、こうした熱暴走の兆候をセンシングして判断するといったソリューションを、保険会社と相談したりしています。

中・長期的には、フィジカルAI(現実世界の物理的な状況を認識し、行動するAI)としての活用を目指します。ロボットが自分で温度を検知して判断するといった、ロボティクス分野での貢献などですね。また、24時間体制の体温センシングなど、医療系にも可能性があると思います。

それ以外にも、通信キャリア、ネットワークインフラやデータセンター、自動車、宇宙・航空など幅広い分野に使われることが想定できます。とにかく、お客様とお話をしていると、思いがけないアイデアがどんどん湧いてきますね。ただ、それは楽しいのですが、夢のままで拡散しないように、優先順位をつけて戦略を立てるのが自分の役目ということも忘れてはおりません(笑)。

thermalAIの今後のロードマップはどのような感じですか。

笠松:極めて順調にいけば2026年に会社を設立できる可能性もあると思いますが、もう1~2年はじっくり進めるかもしれません。遅くとも2028年までの起業を目途にしています。

ICTスタートアップリーグに参加しての感想はいかがでしょうか。

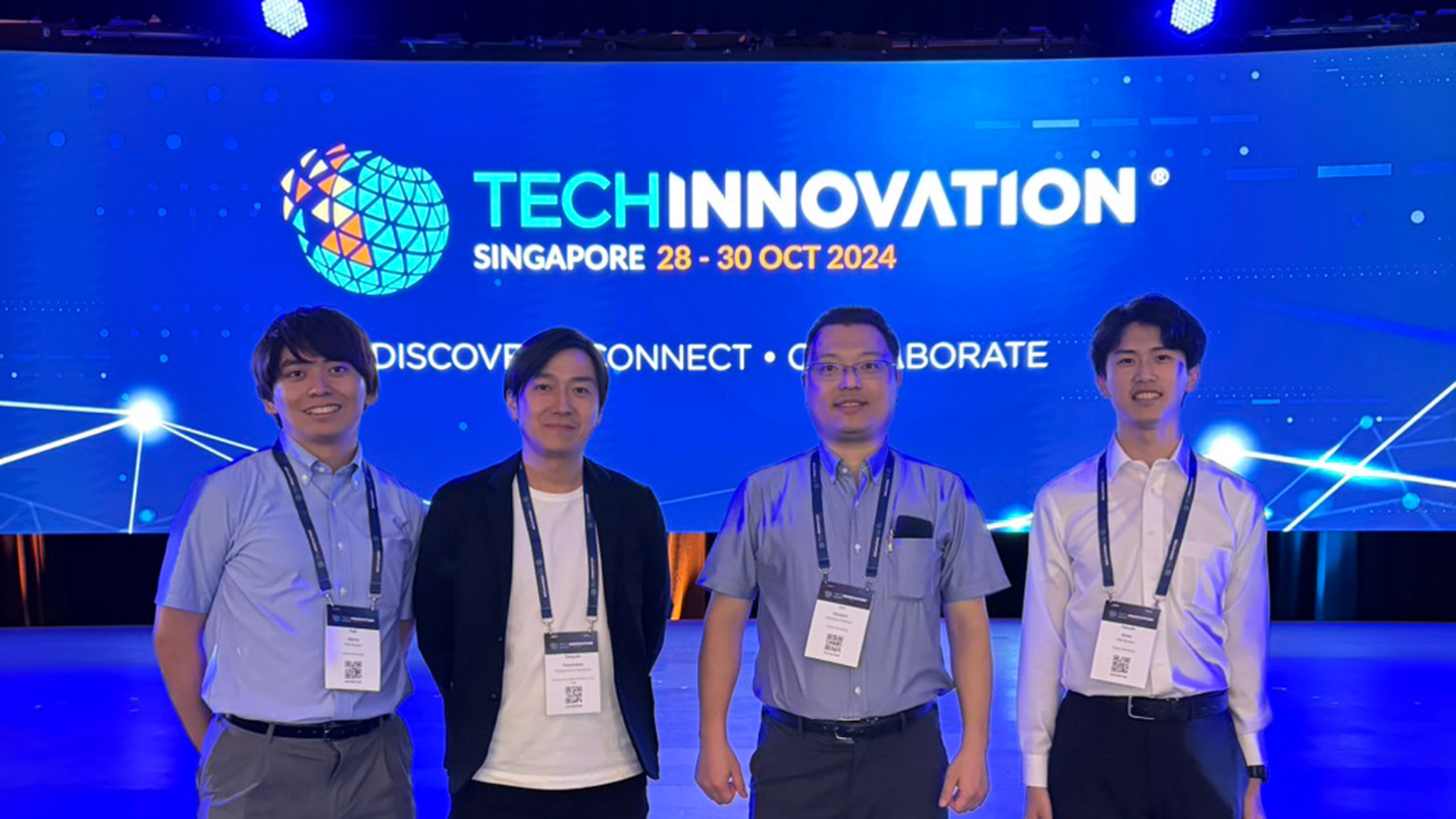

笠松:補助金の仕組み以外にも、コネクションの構築などの面で、参加のメリットを実感しているところです。事業会社との接点を持つほか、志の高い起業家たちと知り合うことで、刺激をもらったり、アーリーステージならではの悩みを共有したり。

ICTスタートアップリーグは皆で作り上げている感じで、熱量の高さが印象的ですね。熱技術を中核に据えるthermalAIとしても、負けずに熱くやっていきたいと思います。

日々挑戦を続けるthermalAIメンバー

日々挑戦を続けるthermalAIメンバー

編集後記

リザバーコンピューティングは、AIが全面的に社会に普及する時代を目前に、注目度の高まっている技術。それを、世界最高峰の熱計測技術を活用して実装するという事業イメージには、説得力がある。

また笠松氏は、EIR活動を続ける中で、日本国内の大学に眠っているさまざまな技術シーズのポテンシャルの高さやユニークさが印象的だったという。大学から生まれた技術がより世の中に認知され、社会実装が推進されるようなエコシステムの実現に貢献したい、と将来のビジョンを語ってくれた。

日本の知財戦略の大きな課題が、まさにこの「大学の休眠特許の活用」だ。日米の大学の特許数の開きは2倍程度だが、これが特許収入となると、米国の金額は日本の50倍に達するという。笠松氏の取り組みが、この状況に一石を投じることになるのを期待したい。

@startupleaguejp 近い将来の会社設立に向けて着々と準備を進める、「thermalAI」代表の笠松貴之氏にビジョンを語っていただきました🎤 #スタートアップリーグ #スタートアップ

♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

thermalAI(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ