グローバル規模で情報を「民主化」――AI技術で途上国や新興国の正確な情報をリアルタイムに提供し、企業の海外進出を支援する【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:株式会社KiAI】

インターネットの利用が当たり前になった現代の社会は、まさに情報で溢れている。しかし、欧米などの経済的に豊かな国(グローバルノース)に関する情報と、新興国や途上国(グローバルサウス)に関する情報とでは、私たちが得ることができる量や質に大きな隔たりがある。

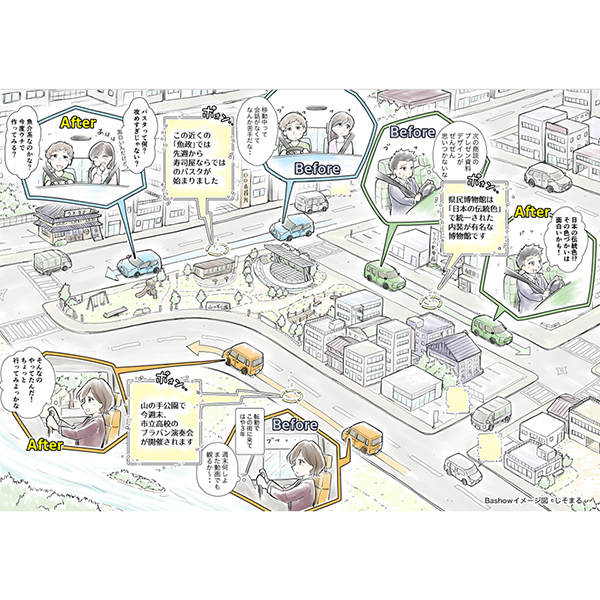

2023年に設立された株式会社KiAI(旧社名DEVELOPTONIA)が開発・提供しているのは、途上国や新興国の情報を、AIでリアルタイムに収集、翻訳、分析してユーザーへ届ける、インテリジェンスプラットフォーム「KiAI(キアイ)」。ユーザーは政治や経済、災害ほか約1000種類のカテゴリの中から、自身のビジネス分野に関わりがあるものや興味があるものなど、ニーズに沿って現地の最新情報を入手することができる。

代表である大場一雅氏は、世界銀行やOECD(経済協力開発機構)などで、15年にわたってエコノミストとして活躍。世界各国の経済状況を調査・分析するソリューションを提供してきた豊富な経験をもとに、AI技術を用いて情報の壁を乗り越えるサービスの開発に取り組んでいる。

すでに大手企業への導入も始まっており、さらなる普及に向けて着実に研究が進められているサービス「KiAI」が生まれた背景や、大場氏が目指している世界についてうかがった。

KiAIの説明画像

KiAIの説明画像世界で目の当たりにした、「情報の偏在」という課題

起業を決意されたきっかけを教えてください。

大場:学生時代から「起業して大きなビジネスを手がけたい」と思っていましたが、そのためにはさまざまな経験を積む必要があると考え、金融機関を中心に仕事をしてきました。KiAIを立ち上げる直前まで勤めていた世界銀行グループIFC(国際金融公社)、これは開発途上国の成長促進のために現地の企業への投資などを行う金融機関ですが、ここでの経験が起業の大きなきっかけになっています。在籍当時、ウズベキスタンの首都タシケントに駐在し、中央アジア5カ国のマクロ経済状況を調査・分析して投資判断につなげていく仕事に就いていたのですが、以前に分析を手がけていたヨーロッパやアメリカ、日本と比較するとそれらの国では、物がどれだけ売れているか、経済はどのように変化しているのかなどといった投資判断に必要なデータが非常に少なかったのです。データを入手できたとしても、現地の言語で書かれているものも多く、分析にはどうしても長い時間がかかっていました。これだけ情報で溢れる社会になっても、データが不足している部分があるということに、自分自身、そして周りで仕事をしている人たちも課題感を抱えていました。この「情報の偏在」を解消するために会社を立ち上げ、「KiAI」というサービスの開発を始めたのです。

業務上で実際に感じていた課題を解決するために、起業を決意されたのですね。金融の世界でキャリアを積まれてきましたが、フィンテック(金融+IT)の枠組にはこだわらなかったということでしょうか。

大場:起業を決めた時、周りの人からも「フィンテックやるの?」と聞かれたのですが、金融関係にフォーカスするよりもさらに視野を広げ、あらゆる「情報」の課題に対して取り組みたいと思っていました。

「KiAI」で使用されているAIの技術面に関しては、茨城大学教授の新納浩幸氏との共同研究が行なわれているとのことですが、新納氏とはどのように出会ったのですか。

大場:AIをソリューションの軸とするにあたって、やはり技術的なハードルの高さを強く感じていました。いろいろな人に相談する中で、専門家との共同研究を勧められ、私たちの課題解決にふさわしい知見の持ち主として、新納先生の存在を知りました。その後茨城大学に直接コンタクトをとり、新納先生にも私たちのビジネスに興味を持っていただけたことで、会社を設立した2カ月後の2023年11月から共同研究を開始しました。その後2024年4月からは、新納先生にCAIO(最高AI責任者)として事業に参加していただいています。

AI技術&人とのつながりで、情報の信頼性を高める

現在提供されている「KiAI」では、どのようにAIが機能しているのでしょうか。

大場:既存のAI技術に、弊社独自の技術をミックスしています。情報処理ひとつとっても、何階層にも分かれてAIが分析を行なっており、インターネット上で取得した情報の中から必要な情報を判断するプロセスや、より深い階層において信頼性の高い情報のみを抽出するプロセスなどを経て、さまざまな情報がユーザーに届けられています。

「KiAI」の独自性を出すため、特に力を入れて開発しているのはどのようなアルゴリズムですか。

大場:情報の中から「事実関係を抜き出す」という作業ですね。「KiAI」では信頼性の高い情報を抽出するために、情報の中にある推測や意見表明などの曖昧な部分を識別し、それらを省いて事実だけを取り出す作業を行っています。この作業によって、集まってくるたくさんの情報の中から事実関係が整理され、より信頼性の高い情報を届けることが可能になっています。たとえば、飛行機事故が起きた状況のことを考えてみますと、事実ベースの発表や報道から、原因に関する憶測や個人的な感想に至るまで、多様な情報が飛び交います。その中から、まず言語学的な分析に基づき事実を抽出し、さらにファクトチェックやユーザーに読みやすく整文するような作業を経て、ニュースとして提供します。

事実を述べている部分と、推測や意見を述べている部分の分類には、新納氏の研究分野の知見が活用されているのでしょうか。

大場:はい。新納先生は、自然言語処理(人間が普段話している言語をコンピュータが理解し処理できるようにする技術)について、30年にわたって研究しているスペシャリストです。最先端のAIの言語処理技術に加え、過去に行われていた研究成果の蓄積にも深く通じており、言語を通した情報の分類とその分析技術については、新納先生の力があってこそ実現した、「KiAI」独自の強みなのではないかと思っています。

AIで処理する各国の情報については、どのように入手されているのですか。

大場:大きく2つの方法で入手しています。1つ目は、インターネット上で公開されている情報を広く収集する方法、2つ目は各国の政府や商工会議所などの機関とパートナーシップを結び、人的なネットワークを通じて、より信頼性の高い情報を入手する方法です。

1つ目の方法においても、存在する情報をすべて取ってくるというプロセスは信頼性を損ねる恐れがあるため、JICA(国際協力機構)の専門家に業務委託したり、私自身のこれまでの経験を基にしたりしながら、信頼できる情報源をある程度ピックアップしています。

貴社のサービスの価値に直結する「情報の信頼性」を真摯に追求されているのですね。ところで、2つ目に挙げていただいたパートナーシップは、どのような経緯で結ばれているのでしょうか。

大場:私自身が以前より持っているネットワークから発展したものもあれば、私たちの事業に興味を持った国からアプローチをいただく場合もあります。今年(2025年)の7月に発表を行った、ナイジェリア・アブジャ商工会議所との戦略的パートナーシップ締結は、先方からお声がけいただいたことで実現した事例です。

各国の政府や機関は、「KiAI」にどのようなメリットや魅力を感じられて声をかけてくるのでしょうか。

大場:新興国や途上国の政府関係者、あるいは商工会などの政府に近い立場の方々にとって、国がより発展していくために、外国企業からの投資を呼び込むのは大きな関心事です。そこで、新興国と外国企業を結び付けるために重要な、信頼できる情報の収集と発信を手がけている私たちに対して可能性を感じていただき、協力関係の構築につながっています。

キルギスとの覚書披露式

キルギスとの覚書披露式すべての人が正しい情報を手に入れることができる世界を目指して

今後、このサービスはどのようなユーザー層に使われていくのか、大場さんご自身の想定や目標などはありますか。

大場:現在、大手企業でサービスの有用性を検証できた段階ですが、今後は中小企業にも積極的に使っていただき、「KiAI」の提供するデータやニュースを、海外ビジネスに活用してもらいたいと思っています。そのために、より多くの人に気軽に使っていただけるよう、さまざまな調整を進める予定です。

多様な企業の海外進出へのサポートを熱心に取り組まれている背景には、どのような思いがあるのでしょうか。

大場:起業のきっかけとなった課題の意識にも関わってくるのですが、現在の世界はまだ、情報やデータの量や質は地域によって差があり、入手困難な新興国などの情報を手に入れることができるのは、大手企業など限られた一部の人のみ、という状況が続いています。私たちは、そうした「情報の格差」がある世界を変えたいと思っています。株式会社KiAIは「Global Return for Everyone(すべての人にグローバルなリターンを)」というビジョンを掲げていますが、この言葉のように、中小企業、さらには個人であっても、高い代金を支払わずに誰でも正確なデータを手に入れることができる世界を作りたい、そしてすべての人が、手に入れた情報をもとにビジネスをさまざまに広げてほしいという、「情報の民主化」という理念のもと、事業に取り組んでいます。

中長期的には、このサービスをどのように成長させていきたいとお考えですか。

大場:引き続き情報の信頼性という部分を重視して、「KiAI」をより高度化させていきたいと思っています。現在、WebサイトやSNSでは非常に多くの情報が飛び交っていますが、全体的にその信頼性は下がってきているように感じられます。そのような中で私たちは3年から5年を目標に、まずビジネスの領域において、「迷いなく判断ができる情報の空間」をインターネット上に確保できるよう計画しています。そしてその後、長期的には、「KiAI」を誰もが使える一般的なツール、Googleのようなある種の社会インフラにしていきたいと考えています。

また、その過程で、テキストの自然言語処理を活かして美容の分野に応用範囲を広げたり、地政学リスクの分析を流通分野のサプライチェーン管理や国防分野で活用したりする、といった展開も考えられると思います。

具体的には、どのような方法で情報の信頼性をさらに高め、利用者を増やしていく予定なのでしょうか。

大場:各国の政府レベルでのパートナーシップの締結以外にも、9月に参加した「第2回スタートアップリーグアカデミー」でのバリューアップセッションをきっかけに、世界各地にネットワークを張り巡らせている旅行会社の方など、さまざまな企業の方とのコラボレーションのお話が進んでいます。幅広い分野の企業団体と協力しながら情報入手網をさらに広げることで、私たちが扱う情報の信頼性を高めていけるのではないかと構想しています。

「スタートアップリーグアカデミー」のお話もありました。ICTスタートアップリーグに参加しての感想を伺えますか。

大場:ICTスタートアップリーグは、他のアクセラレーションプログラムとは少し雰囲気が違うように感じます。参加者同士でお互い助け合いながら、ノウハウや情報などを提供し合う「仲間関係」を大切にするプログラムという印象です。それゆえに、人同士のつながりが活発に生まれ、お互いの事業や研究にもダイレクトに良い影響が及ぼされていくのではないかと思っています。結果に直結するまたとない機会をいただけましたので、このプログラムへの参加を通して、人と人のウェットな繋がりをさらに広げていきたいと考えています。

ナイジェリアの政府関係者たちと

ナイジェリアの政府関係者たちと編集後記

情報の流通をめぐる現在の状況について、大場さんは「世界の本質的な構造は、400年前と変わっていないのではないか」と語る。大航海時代を経て、オランダやイギリスなどごく一部の先進国が富と情報を独占し、のちの近代国家や帝国主義が準備されていった時代だ。大場さんは、その状況に風穴をあけ、より健全に情報が流通する仕組みを、グローバルに築くことを構想している。

会社設立から約2年、着々と成果や実績を積み上げている株式会社KiAIの背景には、世界中のすべての人に情報が行き渡る世界を目指す、大場さんの思いが重要な基盤となっていることがインタビュー中に伝わってきた。AI技術、そして世界中の人・団体との協力によって情報改革が進められていく世界が楽しみだ。

『株式会社KiAI』SNS動画

@startupleaguejp AIを使って、信頼できる情報のインフラをつくる💪 株式会社KiAI 大場氏にインタビュー #スタートアップリーグ #スタートアップ #ディープテック ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社KiAI

/

株式会社KiAI(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ