常識を覆す電池劣化診断ソフト&サービス――電池の性能・寿命を最大化するプラットフォームの確立【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:プロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社】

電気自動車(EV)などで広く使われる電池、特にリチウムイオン電池は、その優れた性能で社会を支えている。しかし、電池の性能は、使用頻度や時間の経過と共に低下していく。この劣化は不可避な現象であるが、その検査・診断は、高額な費用と長い時間がかかる上、専門的な装置が必要だった。

こうした従来までの業界常識を覆し、短時間のうちに高精度な電池劣化の診断を実現するソフトウェア&サービスを提供するのが、プロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社だ。

従来までの業界標準の電気化学アプローチとは異なり、同社は充放電のふるまいと電池劣化が関係することに着目した電気数学アプローチを採用。2024年の創業当初は80%程度(その時点でも既存手法より優位)の推定精度だったが、アルゴリズムを刷新することで、2025年の現在は95%以上のレベルまで進化しているという。

事業運営/代表取締役の渋野雅告氏は、リコーにて数多の事業開発プロジェクトに従事した後、退職してコンサルティング会社を共同創業。クライアントであったトヨタシステムズ社のプロジェクトをサポートしたのがきっかけで、同社で車載バッテリーの劣化に関する研究開発に携わった高木淳博士、自動車・航空宇宙産業に精通するシステム開発者の成井隆氏と出会い、共同でプロスペクティブ・テクノロジーズを創業した。この画期的なソフトウェア&サービスについて渋野氏にうかがった。

プロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社事業運営/代表取締役の渋野雅告氏

プロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社事業運営/代表取締役の渋野雅告氏電池の価値を可視化する画期的テクノロジー

起業のきっかけは?

渋野:トヨタシステムズ社の先端技術開発部門における新規事業化プロジェクトのサポートを通じて、共同創業者となる高木と成井に出会いました。当時、高木が北米トヨタに提案した車両電池診断の発明(2022年)は、日本のEIS法※と比較して費用が半分で済み、かつ精度も優れていたため採用されました。しかし、この技術は「ラボ環境でのデータ品質を前提としており、ノイズに弱い」などの技術的な課題が残されました。定年を間近に控えた高木はこれらの課題を解決し、事業化するためにカーブアウト(事業の切り出し)を提案しましたが、「前例がない」という理由で実現しませんでした。

※EIS法:電池にさまざまな周波数の交流信号を流し、その応答(インピーダンス)を測定することで、電池の劣化状態や寿命を非破壊で診断する技術

そこで起業したわけですね。

渋野:はい。残された技術課題は必ず解決されるべきであり、また、そのサービスは特定のOEMや電池タイプに限定されるべきではないという考えに至りました。その結果、より広くサービスを提供するという方向性で意見が一致し、会社を設立する話に自然と落ち着きました。

具体的にどのような技術なのでしょうか。

渋野:電池の性能と価値を可視化するものです。電池の劣化は外部から視認できず、容量は車両によって異なる上、必ず劣化し、その劣化度は使用年数や走行距離が同じであってもバラバラで予測不可能です。この劣化度を明確に把握することが目的となります。当社のコア技術は、従来の業界常識であったEIS法※を覆すものです。充放電のふるまいと電池劣化との関係に着目した独自の電気数学アプローチを採用しており、約2分という短時間で95%以上の高精度での電池容量の推定を可能にしました。

実際にはどのように測るのでしょうか。

渋野:車載状態のまま電池を診断する場合、車両の運転席のハンドルの下部に、電子制御システムにアクセスする窓口「OBD2(車載式故障診断装置)」というポートがあります。ここに、専用の有線かBluetoothのスキャナーを接続することで、車両のネットワークに接続できます。車両内の各電子制御ユニット(ECU)は、「CAN(Controller Area Network)」という通信プロトコルを通じて相互に信号を送り合い、充放電を含むさまざまな制御を行っています。OBD2は、このネットワークを流れる信号を読み取り、走行データやバッテリーの健全性を示すSOH(State of Health)などの重要な情報を取得するための接点となります。

電池劣化診断はEVだけですか。

渋野:この診断はEVだけでなくHV(ハイブリッド)にも適用されます。日本市場ではHV車が1300万台以上走っている一方、EV車は50万台程度です。そこで日本国内ではHV車を足掛かりに展開しています。ただ、HV車のユーザーには、電池劣化に対する意識の違いが見られます。HVの場合、たとえ駆動用電池の性能が低下しても、ガソリンエンジンで走行が継続できるため、「劣化をそれほど気にしない」傾向があります。しかし、電池の劣化は燃費悪化や加速性能低下に加え、放置すると最悪の場合、走行不能に直結します。特に、車両の買い替え時期や中古車としての売却価値を検討しているオーナーや事業者にとって、劣化状態を正確に知ることは、資産価値を判断する上で重要な要素となります。

電池はどの種類でも診断できますか。

渋野:はい。ニッケル水素電池、リチウムイオン電池などさまざまな種類がありますが、当社のソリューションは、電池の種類にとらわれません。あらゆる電池は正極・負極間をイオンが移動し、そして劣化しない電池はなく、アルゴリズムで劣化のパターンを見ているからです。

この診断によりどのようなベネフィットがありますか。

渋野:車載状態のまま診断する方法では、レンタカーや中古車販売などのアフターマーケットにおける電池査定、および車検時のバッテリー審査といった分野に適用できると考えています。また、車から取り外されて電池を診断するアフターマーケットにおいては、診断の推定精度が顧客の収益性や生産性に直結するため、その導入メリットは明確です。来年には、この技術を基盤としたクラウドサービスを構築する計画です。従来の診断手法では、高価な機材のある大規模な工場に車両を集めて測定する、中央集権的なオペレーションが前提でした。当社が提案する手法は、電池回収地点に近い場所での診断を可能にします。これにより地産地消型の分散的なオペレーションが実現し、大幅なコスト削減と効率的なサプライチェーンの運用に貢献します。

実際にどこで導入されているのでしょうか。

渋野:現状は北米のアフターマーケットの大手企業と最終的な契約を詰めている段階で、ここが初めのパートナー(クライアント)となります。

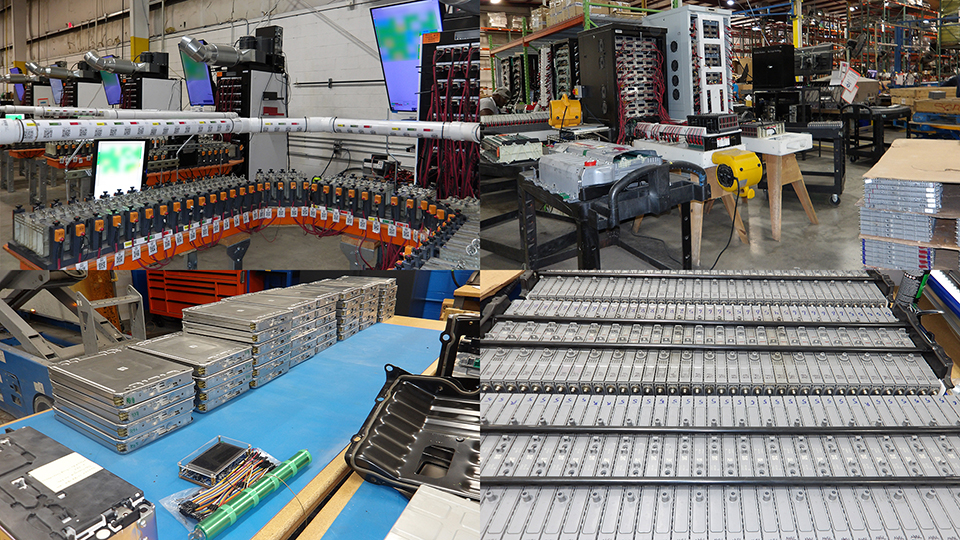

電池リマン工場内の様子

電池リマン工場内の様子持続可能なエネルギー社会の実現の一端を担いたい

中長期的に事業をどのように成長させていきたいとお考えですか。

渋野:現在は、クライアントと共に具体的な成功事例を確立し、事業展開を図るフェーズです。まずはここに全力を集中しています。しかし、将来的なビジョンは「バッテリーヘルス」と「パフォーマンス・マネジメント」におけるグローバルなプラットフォームを構築したいと考えています。当社の技術は国境を越えるものであり、特に海外ではクライメートテックなどのグリーン分野でも評価されています。エネルギー問題が国家安全保障にも関わる今日、そして自動車のモビリティ化が進む未来において、私たちはこの技術で社会に大きく貢献したいと考えています。具体的には、電池産業のソフトウェア分野において、世界で初めてグローバルに認知される日本企業となることを目指しています。

車両以外での活用は考えられていますか。

渋野:再利用できる電池はEVが約70%と大部分を占めていますが、その他の分野でも幅広く活用されています。BESS(定置型蓄電システム)は約15%を占めており、大規模な電力貯蔵に利用されています。輸送・航空関連では、航空機やドローン、船舶関連などです。宇宙関連では宇宙ステーションのように、電気供給が不可欠な環境で利用され、医療分野では、医療関係のデバイスに搭載されています。家庭・個人用途だと、パソコンやスマートフォン、電動スクーターなど多くの機器に使用されています。このように多くの分野で私たちの生活に欠かせないものになっています。電池の二次利用や再利用の可能性はEV領域が大きく担っているため、まずはEVの分野で利用推進を進めていきたいと考えています。

貴社では、どのような人材を求めていますか。

渋野:共同創業者であるコアメンバー3人は、それぞれ異なる専門分野を持ち、互いの知識やスキルを補完し合うことで、事業の成功確率を高めてきました。しかし、現在のチームは全員が経験豊富な日本人のシニアの男性であるため、より若く、優秀で、誠実さに加え、情熱を持ってハードワークに取り組める人材を求めています。採用にあたっては人種、国籍、宗教、信条を一切問いません。私たちの事業は日本よりも海外の市場が圧倒的に大きいため、グローバルな主戦場において、当社のビジョンに共感し、ハードワークできる意欲的な人材を仲間に迎えたいです。

今回スタートアップリーグに応募された理由と期待する点は?

渋野:応募した主な理由は、私たちの事業とICT分野に高い親和性があると感じたからです。電池は本質的には化学や物理学の世界です。しかし、電池劣化診断の技術は、ITシステムを基盤として動いています。そのためICTは馴染みやすく、深く響きました。いざ採択され参加してみると、メンターの方々の指摘が非常に面白く、建設的であり、大変勉強になります。電池の世界は、ともすれば「地味で渋い」「ニッチで狭い」と思われがちで、一般の消費者も普段あまり意識しない領域かもしれません。しかし、その裏側で社会に与えるインパクトの大きさをこのリーグが理解してくださったことに、心から感謝しています。単なる事業の伴走ではなく、参加者同士が互いに高め合えるリーグの仕組みも、とても優れていると感じています。

最後に今後の抱負をお聞かせください。

渋野:EVが抱える課題のほぼ全ては、電池の問題であると言っても過言ではありません。高性能化が進む中でも、車両の寿命と車載電池の寿命は必ずしも一致せず、多くの場合、電池が先に劣化します。たとえ画期的な“スーパー・バッテリー”が開発されたとしても、劣化という現象そのものは避けられません。この不可避な劣化を前提とすると、バッテリーの真の価値を引き出すためには、ライフサイクルを通じて的確に性能評価できる技術が不可欠となります。これができなければ、車両から取り出された後の残存価値を適切に判断できず、社会全体で見るとバランスの悪いことになってしまいます。的確な診断技術によって健全性が保証された二次利用可能な大容量電池は、その用途が大きく広がります。特に、BESS(定置型蓄電システム)やUPS(無停電電源装置)といった分野では、その役割が重要です。再生可能エネルギーは、太陽光や風力といった自然条件に依存するため、必然的に需給アンバランスが生じます。私たちは、EVから回収された二次利用電池を活用することで、このアンバランスを吸収し、蓄電池を有効に活用できる社会づくり、ひいては持続可能なエネルギー社会の実現の一端を担いたいと考えています。

様々な電池の二次利用が持続可能なエネルギー社会の実現の一端を担う

様々な電池の二次利用が持続可能なエネルギー社会の実現の一端を担う編集後記

渋野氏たちが挑む電池劣化診断技術の重要性に、改めて目を奪われた。従来の「高コスト・長時間・専門装置が必要」という業界の常識を覆す発明は、ややもすると地味と思われがちだが、アフターマーケットでの車両評価や資産価値の判断に直結する画期的なイノベーションであり、社会へのインパクトはとても大きい。

「特定のOEMや電池タイプに限定すべきではない」という創業時の想いから、単なる技術的な優位性だけでなく、社会全体への貢献を見据えた経営哲学を感じた。

渋野氏が語られた「バッテリーヘルス」と「パフォーマンス・マネジメント」におけるグローバルなプラットフォームを構築したいというビジョンは、持続可能なエネルギー社会の実現に不可欠なピースである。電池が関わるあらゆる分野で未来に貢献しようとする姿勢に強く共感した。

『プロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社』SNS動画

@startupleaguejp 電池劣化診断ソフト&サービスを開発するプロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社のインタビュー記事を公開しました! #スタートアップリーグ #スタートアップ #ICT ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

プロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社

/

プロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ