アプリの“視線”で背中を守る? 現役医師が描く予防医療の未来とは 【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:株式会社GET BACK】

超高齢化社会と少子化、2つの社会課題から発生する問題の1つを解決すべく、近年、全国の自治体で力を入れているのが健康寿命の促進。日常生活に支障のない健康的な心身を保つことは、医療費抑制と地域社会の活性化にもつながる。そうでなくても、健康であることは不安なく生活や仕事を行えるという点で、多くの人が望むことであろう。

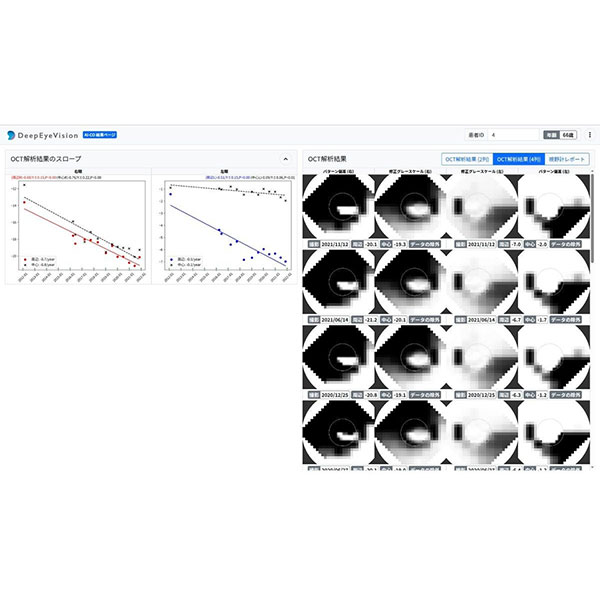

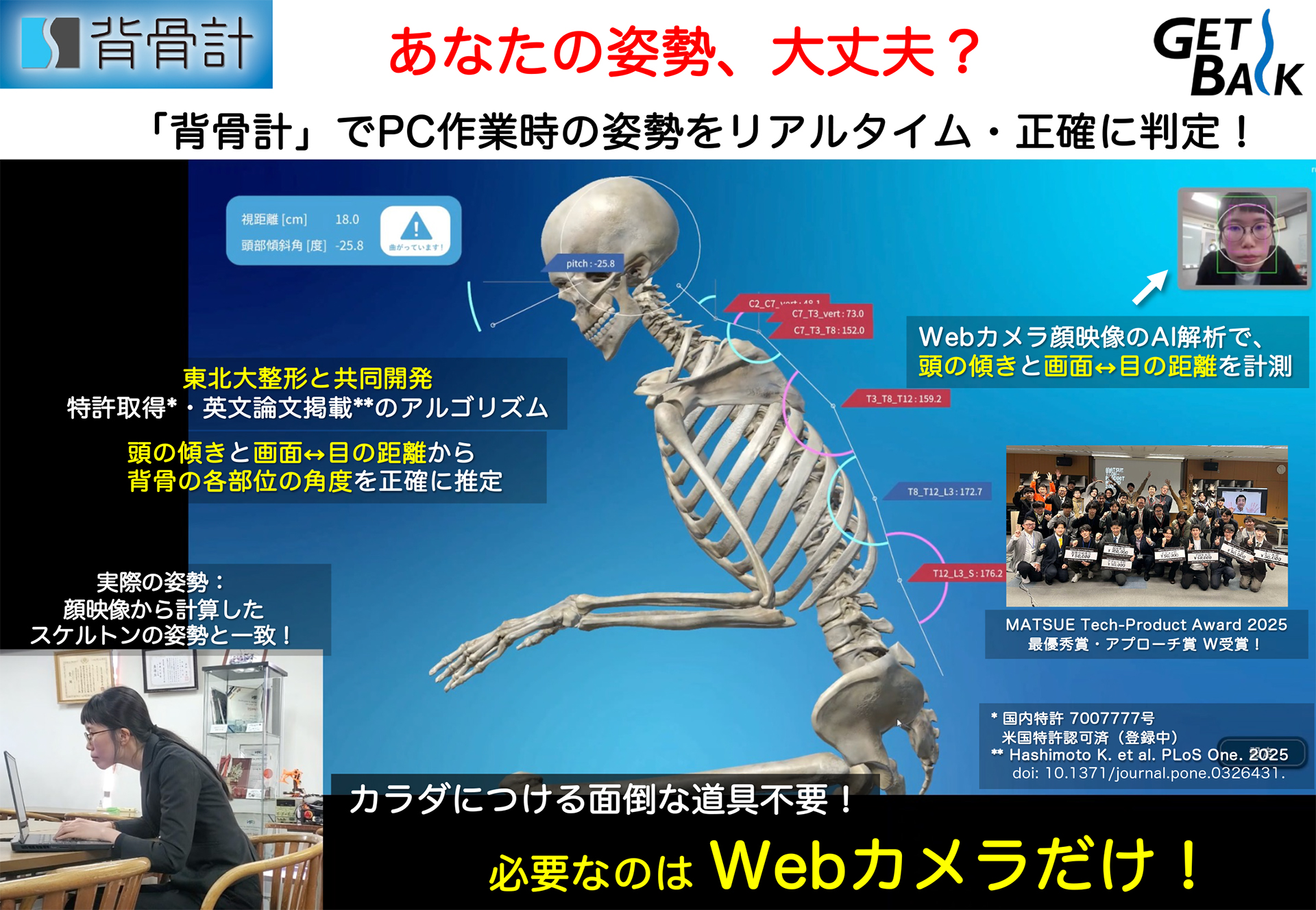

東北大学整形外科発のベンチャー企業・株式会社GET BACKが開発する「背骨計(Spinometer)」は、姿勢不良を原因とする慢性的な肩こり、腰痛の改善、予防を目的とする姿勢推定アプリ。独自技術でウェブカメラの顔映像のみから背骨の状態と姿勢を推定し、姿勢不良のリアルタイム警告、ストレッチ提案、姿勢の可視化によって継続的な利用を促進する。長きにわたって健康的な生活を、日常から支えてくれる、まさに時代にマッチした事業だ。

代表者である橋本功氏は、東北大学整形外科准教授・脊椎外科主任を務める医学博士。約25年にわたり医療の現場で知見と経験を積み重ねてきた。今も年間100例を超える高難度脊椎手術を担当する、「背骨」臨床医の第一人者でありながら、医療機器やAI技術への深い理解を生かして自らソフトウェア開発に携わり、実社会での活用まで取り組んでいる。

医療現場に立ちながら起業してソフトウェア開発に取り組む橋本氏。そのモチベーションや目指すゴール、事業の詳細について聞いた。

医学的検証前のソフトウェアの精度に「いけるかも」

医療の現場に立ちながらソフトウェアを開発することに至った経緯を教えていただけますか?

橋本:「背骨計」のアイデア自体は私自身のものではなく、東北大学の工学系に所属するメンバーの持ち込みなんです。5年ほど前に、背骨計の原型のような、「頭の角度と、PC画面―目の間の距離から姿勢がわかる」アプリを開発したので、医学の面から検証をお願いできないか、と相談を受けました。「医学的検証がないと信頼性が低い」ということで、当時の私の上司に話が来ました。それで「背骨だから橋本が担当してみろ」と。だから、きっかけは本当に縁、運という感じですね。持ち込んだメンバーの中には今もGET BACKに携わっている人間もいますよ。

ソフトウェアの第一印象は?

橋本:アプリ開発の学生世界コンテストで受賞したこともあるメンバーのソフトウェアでしたが、持ち込まれた際に、事業化も踏まえて「『このデバイスを使えば肩こりが解消する』みたいなものにしたい」と相談をされたんです。しかしいきなり症状とリンクさせるのはかなり難しいので、「さすがにすぐには無理ですよ」と答えました(苦笑)。そこで、まずは動作解析実験を行って検証することから始めることにしたんです。

検証結果はいかがだったのでしょう?

橋本:頭の傾き、PC画面―目の間の距離という2つの変数で何ができるか考えたのですが、背中の形そのものを推定することはできそうでした。そこで実験をしてみると、けっこう高い精度で推定できたので、「いけるかも」と感じました。

想像以上の結果だった?

橋本:思ったよりもよかったですね。頭の傾き、PC画面―目の間の距離という2つの変数から脊椎の各部位の角度や傾きを推定するのですが、相関係数・決定係数がとても高く驚きました。その推定式をもとに論文を作成し、今年国際科学雑誌に掲載されました。

株式会社GET BACKが提供する背骨計

株式会社GET BACKが提供する背骨計

臨床医が感じた「予防医療」の重要性と事業の可能性

背骨計の事業化に医師である橋本さんも参画したのは、どういったことが理由なのでしょうか?

橋本:エルゴノミクス(人間工学)の分野の研究では、椅子に座った時の姿勢の悪さが背骨の痛み、ひいては腰痛や肩こりの大きな原因になっていることが分かっています。コロナ禍以降、パソコンやスマホなどデジタル機器に向かう時間が1日あたり5.5時間延びたという調査結果があり、椅子の座っているときの姿勢の悪さを原因とする腰痛や肩こりは、世界的な問題になっている。厚生労働省の調査でも分かっていますが、もともと日本は腰痛と肩こりを訴える人の数が非常に多い。日本人はOECD諸国の中で座っている時間が長い部類とされていますが、それとも関係があるでしょう。

私は医師として腰痛や肩こり、首の痛みなどを現場で診療していますが、多くの人は病院に来るときは症状ができあがってしまっている。その前になんとかしたい、という思いから予防医学にも取り組んでいましたので背骨計には大きな可能性を感じたんです。

医師としての思いとニーズ、両方がモチベーションだったんですね。

橋本:世の中には姿勢を良くする、という目的の健康器具やサービスがいろいろとありますが、本当に効果があるのか疑わしいですし、きちんと精度が検証されていないものも少なくない。その点、背骨計は我々のような医師が実際に手がけるという点で信頼性が担保できると考えています。また、健康器具の中には実際に身体に身につける物が多いですが、面倒といえば面倒ですよね。それで継続できないケースもある。ですが、背骨計はパソコンを起動さえしていればバックグラウンドで勝手にモニターしてくれる。パソコンを立ち上げれば勝手に起動する設定にもできますし、何かと面倒な物は流行らないものですが、その点で背骨計は手間が省けるのも長所です。先ほども触れたエルゴノミクスの世界では、アプリなどで警告を発することも、姿勢改善に効果があると認められています。

より多くの人に、という面でも背骨計には強みがある。

橋本:医師として、「病気の人を生み出さない」「今より悪い状態にしない」ということを、できればたくさんの人に提供したい。そういった思いで長年、現場で診療や手術に取り組んでいますが、例えば手術は、生涯かけても医師1人で行えるのは多くて1万人くらいでしょう。しかし手軽な値段で購入できるアプリなら、何千万人に貢献できる可能性がある。また医師の研究は論文を書いて終わりというケースがほとんどという中、私は社会実装して社会に還元するところまでやってみたかったのも、事業まで参加するに至った要因です。

アプリ開発は医師としてより多くの人の症状を改善できることにつながるんですね。結果的に世界中の人々がユーザーになり得ると考えれば、事業としても成り立つめどにもなりそうです。

橋本:はい。ですので背骨計は多言語化も進めています。英語版、スペイン語版、中国語版があれば世界人口のおおよそ40%をカバーできますから。今度参加する背骨関係の世界的な医学会議でも「長時間座ることが背骨に与える影響」がテーマになっています。デジタルデバイスの普及と進化を背景に、背骨や姿勢は世界的な問題になっています。出勤しているが生産性が低下している状態、いわゆる「プレゼンティーイズム」は、健康問題に起因する企業の生産性低下を示す指標の一つですが、首や腰の痛みも大きな原因。その視点から考えると、背骨計は、腰痛や肩こりを改善した人向け、つまりBtoCだけではなくBtoBの需要の高さも感じます。背骨計の精度をより高くすれば、姿勢改善の世界的プラットフォームにもできるのではないか、と思っています。

代表の橋本功氏

代表の橋本功氏

医師のキャリアに「第3の選択肢」を。ビジネスの世界への挑戦

ICTスタートアップリーグに応募した動機を教えてください。

橋本:総務省の肝いりプロジェクトという信頼性、資金面はもちろんなのですが、経営の部分で伴走してもらえるのが魅力でした。医師でも開業医や病院経営者は個人事業主、経営者でもありますが、医師は経営や財務を学ぶ機会がほとんどありません。それで経営するのはけっこうリスキーだと思いますし、実際に騙されるケースもあります。事業者、経営という点において、世間知らずな自分をどうにかしたいという思いもありました。

もともと起業などにも興味があったのでしょうか?

橋本:業界外の方は医師のキャリアパスについて分かりにくいかもしれませんが、簡単に言うと2つ。病院などでの勤務医を続けるか開業医になるか、実質その2択で、実際に医師のほとんどがその2パターンをたどります。私は医師のキャリアが実質その2択しかないことに疑問を持ち、そこに別のキャリアで風穴を開けたいという意識があります。医師となってすぐの若い頃は、あまりそういったことは考えなかったのですが、後に基礎研究のために海外留学をしたんです。そこで多様な企業やビジネスの世界を垣間見て、30代半ばくらいから医師としての自分のキャリアをより考えるようになりました。

具体的には?

橋本:医師は割と、“井の中の蛙”になりがちで、医療業界内で完結しようと思えば出来てしまう。でも私はそこで終わりたくなかった。企業のビジネスパーソンの考え方も学んでみたい。逆に医師としての知識、経験は他業種の企業でも生かせるのではないか、などですかね。特に予防医学につながる研究をしていましたから、「病気を防ぐ」サービスやプロダクトを開発するといったインタラクションをできたらいいなと。「GET BACK」の設立は、それをやってみた、ということでもありますね。

橋本さんは大学の医師・研究者。近年は学内ベンチャー設立の動きも盛んですし、所属されている東北大学はもともと産学連携や大学発スタートアップの創出も積極的に支援しています。そういった環境も後押しにはなったのでしょうか。

橋本:はい。東北大学は国立大学で我々もみなし公務員でもありますから制約はありますが、大学も基本的には応援してくれています。

実際に経営を行ってみての感想は?

橋本:背骨計は開発過程で本格事業化をしていませんので、まだシビアな経営の問題に行き当たってはいません。ただ、ビジネスとして考えると「いいものだから売れるわけではない」「信頼性が確かだから売れるわけではない」ということはすごく感じるようになりました。そこをこじ開けるのにマーケティングが必須ですが、大変だし難しい。SNSの運用一つとっても闇雲に行ってもダメなのでしょうし。だからこそICTスタートアップリーグでは、マーケティングのプロの皆さんからアドバイスなどをいただけそうで心強いです。

MATSUE Tech-Product Award 2025にて最優秀賞・アプローチ賞をダブル受賞

MATSUE Tech-Product Award 2025にて最優秀賞・アプローチ賞をダブル受賞

「褒めて伸ばす」姿勢改善へ。利用者に寄り添う未来のパートナー

背骨計の今後の展開や課題、ビジョンについて教えてください。

橋本:背骨計は「予防」の側面が強いソフトですが、予防はバーニングニーズ、すなわち困っている人が今すぐ解決したいと強く思って飛びつくものではありません。ビジネスとしてはその部分を解決する必要があると感じています。それは先ほども述べたマーケティングの話でもあり、メディアで必要性や認知度を上げることも大切になるでしょう。一方で、より社会実装実験を進めることも重要だと思います。

実際に社会や生活で使ってもらう?

橋本:はい。2025年2月に「背骨計」は島根県松江市が主催するIT関連技術のビジネスコンテスト「MATSUE Tech-Product Award 2025」で最優秀賞・アプローチ賞をダブル受賞しました。その際に特別審査員だった松江市長から「労務管理に使えそうだから、市役所で実装実験をしてみたらどうでしょう」という提案を受けたんです。こうした実験でより多くの人や企業の方に背骨計を利用して、首や腰の痛みが改善した、生活の質が上がった、労働生産性が上がったと実感してもらいたい。そのためにはソフトの仕様もより細かな点への配慮が必要でしょう。

具体的には?

橋本:たとえば姿勢不良のリアルタイム警告にしても、「No Good」ではなく「Good」を意識する。人って責められるとやる気を失いがちで嫌になるじゃないですか(笑)。だから、警告よりも「姿勢がよくなったらGood」と伝えることを意識したい。なるべく「今日も頑張ったね、よかったね」というポジティブなメッセージを発して、うまく利用者のモチベーションを上げる感じにしたいですね。背骨の状態を表すビジュアルも、今は武骨な骸骨のみですが、かわいいキャラのアバターにしたり。なんと言いますか、姿勢不良の改善をアゲアゲでする感じですかね(笑)。

サービスの内容的に単なるプロダクトというよりも、生活に伴走してくれるパートナーのようなものですから、そういった点も重要なのでしょうね。

橋本:そういった観点で言うと、この先、人類がいつまで椅子に座ってコンピューターに向かっているかは分かりません。新しいデバイスに応じた変化も必要でしょうから、長期的には、時代の変化によって生じた問題に素早く対応していくことも意識していくべきでしょうね。

医師は自分が直接、人の助けになるのが魅力の仕事。私が整形外科を選んだのは、治療の結果と患者さんの回復の直結度が高いのも理由でした。直接的に患者さんに価値を提供でき、治癒、改善している姿を見るのがうれしい。背骨計もそういった価値を常に感じてもらえるようなサービスでありたい。ビジネスは続けているうちにいつか花が咲くもの、という印象も受けますから、続けることに意義があるという気持ちを忘れずに取り組んでいきたいですね。

編集後記

「背骨の分野は、整形外科の中でも痛みの原因が何でどこにあるのか推理する要素が強い。原因を突き止め、その治療で患者さんが回復するのは医者冥利につきます。語弊があるかもしれませんが、その過程は私にとってやりがいだけではなく、楽しい仕事でもあるんです」という橋本さんの言葉が印象に残った。

国立大学所属の医師・医学研究者。日々の業務に取り組んでいれば十分に生活の保障も社会的地位も得られる立場でありながら、畑違いのビジネス、起業にチャレンジをする。その原動力であろう、好奇心の強さや視野の広さを感じたからだ。

現状、「背骨計」の業務を行うのは医師としての業務時間外。本来であれば休養の時間を充てているわけだが、まったく辛さはないという。「旅行が好きで仕事の移動も楽しみ。いつか『背骨計』のプレゼンで海外に行けたらいいな、なんて考えることもあります」。その体力も驚きだが(少し前に筋トレを始めてから身体の調子が上がったとのこと)、医師として使命感に加え、止まることのない好奇心もバイタリティーの源なのだろう。

『株式会社 GET BACK』SNS動画

@startupleaguejp スタートアップリーグのTikTokがいよいよ始動! 初回は株式会社 GET BACK 橋本氏にインタビューしました。 研究テーマは“PC作業中の姿勢を顔映像だけで見える化する「背骨計」"。 ✍🏻「スタートアップリーグ」では、採択スタートアップの成長を後押し中。 その熱量を、このアカウントやWebで紹介します!フォローして投稿をお待ちください❤️🔥 #スタートアップリーグ ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社 GET BACK

/

株式会社 GET BACK(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ