補助金を「挑戦のインフラ」として再定義する――情報格差をAI技術で解消し、社会課題解決への一歩をサポート【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:トランステップ株式会社】

成長を目指す中小企業にとって、補助金の有効活用は事業を支える大きな力となる。しかし、日本の補助金制度には「情報の非対称性」の問題が根深く存在し、さらに申請するまでに膨大な労力がかかることで、多くの企業がアクセスするのが困難な状況となっている。

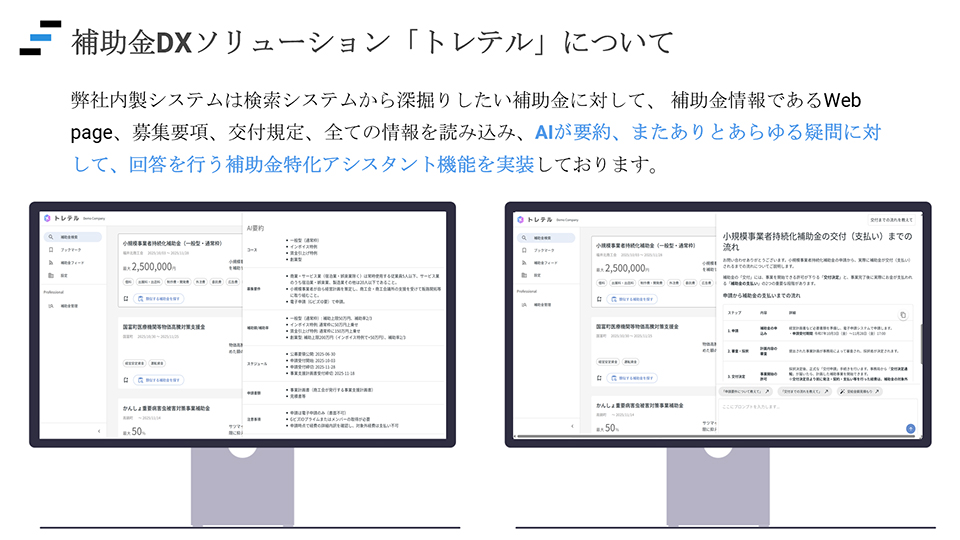

トランステップ株式会社は、この構造的な課題にAI技術を活用したシステムで挑んでいる。代表取締役社長の岡島礼氏が自らの経営者としての原体験から生み出したのが、補助金DXソリューション「トレテル」だ。

「トレテル」は、国や自治体などが公開する1万件を超える補助金情報を網羅的に収集・データベース化。独自のAIアシスタント機能により、ユーザーは対話するように欲しい情報を絞り込み、募集要項の内容を瞬時に要約し、申請に必要なアクションリストまでを自動で生成できる。企業の誰もが補助金を活用し、挑戦できる社会の構築を目指す岡島氏に、起業の思いやサービス内容の詳細を聞いた。

トランステップ株式会社代表取締役社長の岡島礼氏

トランステップ株式会社代表取締役社長の岡島礼氏経営経験で培った能力を日本の社会を良くするために使いたい

会社を立ち上げるまでのキャリアについておうかがいします。

岡島:大学卒業後、2016年に新卒でジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社にファイナンス職として入社しました。1~2年目には、グローバルリーダーを育成するプログラムの一環で米国本社やシンガポール拠点に勤務するなど、日本と海外で半々ずつの時間を過ごしました。2020年にユニリーバ・ジャパンに転職後も経営企画やファイナンスの領域に携わり、2022年には化粧品子会社ラフラ・ジャパンのCFOに当時ユニリーバ・グループの世界最年少で就任させていただきました。コロナ禍の影響で傾いていた業績をV字回復させるなど、経営者としてのキャリアはそこでしっかりと培えたと思っています。

起業しようと思ったきっかけは?

岡島:これまでの経営経験の中で、公的資金を活用した事業計画を立てることもあったのですが、補助金を申請するために膨大な情報を限られた時間で読み解き、期限までに申請を間に合わせるというプロセスに、大きな課題を感じたことが創業の原体験です。

補助金の制度自体は素晴らしい再分配の仕組みに違いないのに、補助金の活用ができる環境やインフラが日本の社会にはないと感じました。

補助金を活用するための仕組みを作ろうと考えたと。

岡島:はい。個人的には、子どもが生まれたことも大きなターニングポイントです。次の世代の子どもたちが生きる「未来」に対して何を残せるかを、自分の使命として強く感じるようになりました。

これまでのキャリアで培った能力を、日本の社会を盛り立てていくために使いたい――そんな気持ちが高まっていたときに補助金制度の課題に直面し、国内最大の財源である国や自治体のお金と民間企業とのギャップを埋めることは、社会にとって非常に価値が高い仕事ではないかと思いました。

共同創業者小田と創業時オフィスにて

共同創業者小田と創業時オフィスにて9割の企業が補助金を活用できていない!?

岡島さん自身も実感した、補助金活用のプロセス上の課題とは?

岡島:国や自治体は社会課題解決のために税金を財源としてお金を用意しています。それなのに「使いたい人」に「使わせたいお金」が届かない構造になっているのです。現状、日本において補助金を活用できていない企業は9割に上ると私は捉えています。

9割も! ほぼ活用できていないと言っても過言ではないと思うのですが、なぜそこまでの状況になるのでしょうか?

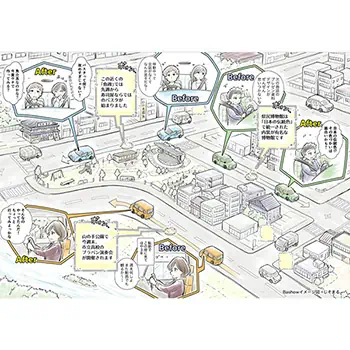

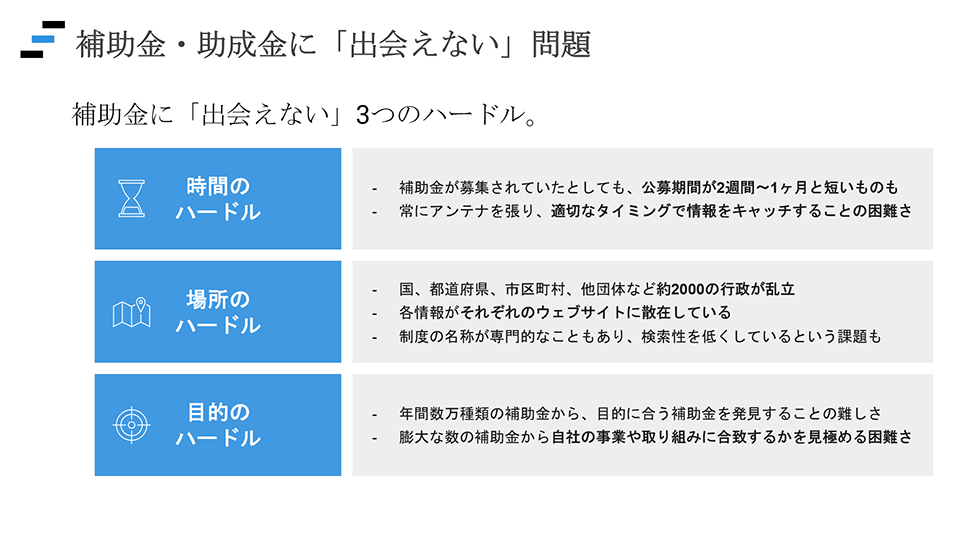

岡島:大きく二つの情報に関する課題、「出会えない」と「使いこなせない」に集約されます。一つ目の「出会えない」は、補助金が企業のニーズとマッチングしないという問題です。

具体的にはどういうことでしょうか?

岡島:まず、補助金の平均的な公募期間は2週間から1カ月程度と短期間です。となると、募集開始日かその直後に情報を察知できていないと申請の検討にすら入れません。また、日本の行政は国・都道府県・市区町村の三層構造で、一元化された補助金のプラットフォームが存在していません。地域や社会課題に合わせて多種多様な目的の補助金が用意されているのは日本の「強み」ではあるのですが、それが故に内容が複雑で、自社の目的に合致するものを探し出すのが非常に困難になっています。

つまり、「設定された期間」に「自社が使える場所」の「目的が合致」している補助金の情報が見つけられないと、検討の土台にすら乗れないという構造的な問題があるのです。

補助金に「出会えない」3つのハードル

補助金に「出会えない」3つのハードル欲しい情報にたどり着くだけでもひと苦労ということですね。

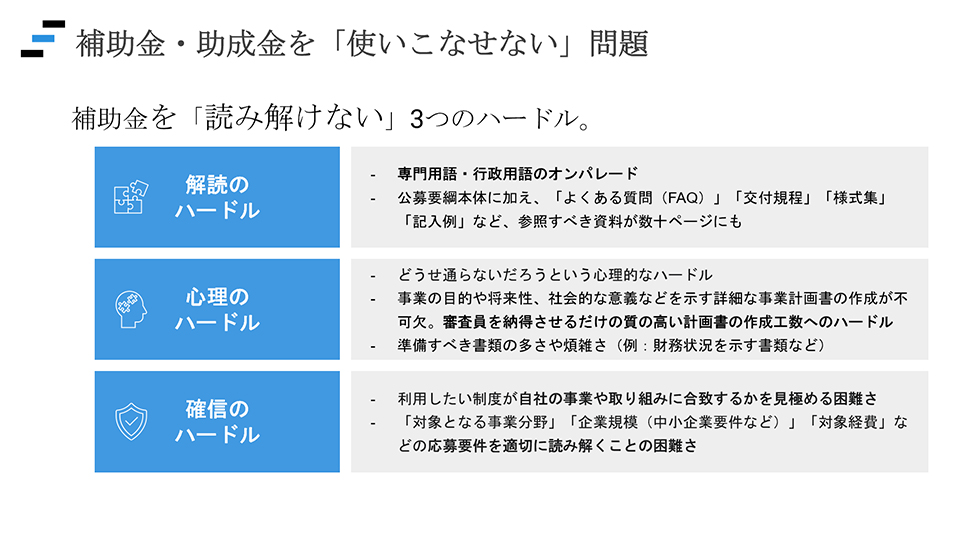

岡島:二つ目の課題の「使いこなせない」は、せっかく出会えても申請するのが難しいという問題です。補助金の募集要項は数十ページに及び、公文書を見るのに慣れていない中小企業の経営者にとっては、その内容を解読するだけでも骨が折れる作業です。

情報を探し出し、申請しようと思っても、そこでまた壁が立ちはだかっている……。

岡島:心理的ハードルの高さも大きな問題で、「何をしたらいいか分からない」「過去にやってみたけど駄目だった」といった混乱や挫折の経験から、補助金の利用を諦めてしまうケースも少なくありません。

補助金申請の際に相談できる行政書士や中小企業診断士などの専門家も不足しています。結果として、時間と労力をかけて申請しても書類の形式的な不備や記載ミスで不採択になるケースが圧倒的に多いという非常にもったいない状況が生じています。

補助金を「使いこなせない」3つのハードル

補助金を「使いこなせない」3つのハードルAI技術を活用し、質と網羅性の高いデータベースから最適な情報を見つける

補助金にまつわる課題の解決を目指す「トレテル」のサービス内容を教えてください。

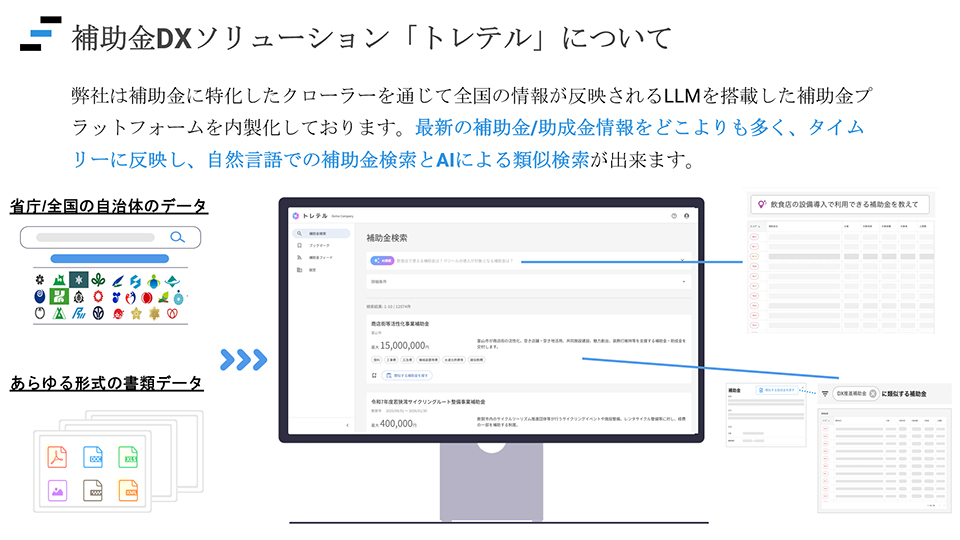

岡島:私たちが開発している「トレテル」は、補助金が「集まる」「見つかる」「深ぼれる」の3つを重視したサービスです。AIを活用し、ユーザーの取り組みに合った最適な補助金情報を、タイムリーに取得できるというのが大きな強みです。

全ての人が無料でアクセスできるインフラを目指しており、スタートアップや中小企業が補助金制度を平等に活用できるように設計されています。

「トレテル」の3つの特徴

「トレテル」の3つの特徴一般的な検索システムやデータベースとは何が違うのでしょうか?

岡島:私たちは全国の約5000にも上る補助金執行団体(行政機関や一般社団法人など)が公開する補助金情報を網羅的に収集し、質の高いデータベースを構築しています。PDFやドキュメントなどさまざまな形式の資料を読み解き、AI技術を駆使して自動的にデータ化します。また、システムが機械的に情報を取得する際に発生するエラーを防ぐため、情報の重複や更新時の差分などは最終的に人間の目で全てチェックしています。この地道な努力の結果、日本で最も質が高く、量の多い補助金データが集まっていると自負しています。

Google検索では、SEOの観点でドメインのパワーが検索に影響するため、多くの自治体の補助金ページが検索上位に表示されず、見つけることが困難です。しかし「トレテル」では、新しい補助金の情報が公開された瞬間にシステムに取り込んでいきますので、ユーザーは自然言語による検索で、自社の取り組みに合った最適な補助金情報をタイムリーに得ることができます。

独自のデータベースと直感的な検索体験

独自のデータベースと直感的な検索体験「深ぼれる」というのはどういった機能でしょうか?

岡島:補助金の情報を見つけることができても、募集要項を全て見ないと「自社が使えるか」の判断ができないという次の課題にぶつかります。「トレテル」では、補助金の概要ページを見た瞬間に、募集要件や対象者などが要約されて表示されます。

また、募集の内容に疑問が生じた場合も、AIアシスタント機能に質問することで解決します。補助金に特化した、ハルシネーションの発生率が低いAIとして、募集要項のどこを引用して回答しているかを明示し、専門家に相談せずとも正確で詳細な回答を得ることができます。

さらに、申請書の作成から提出までのアクションリストや必要な記載項目、提出書類をAIが自動で整理します。例えば「初回面談の予約期限」など、見落としがちな重要情報も提示されます。このように、経験や知見がないために諦めていた人、慣れていない人でも平等に補助金制度を活用できる環境を整備しています。

分からないを過去にする圧倒的な理解体験

分からないを過去にする圧倒的な理解体験「トレテル」のAIの精度はどの程度なのでしょうか?

岡島:AIの精度を100%だと断言することはできませんが、世の中で私たちより高い精度で補助金の情報を提供するサービスはないと自負しています。これは、補助金に関する膨大な量のデータを正確に構築し、AIに学習させているからです。

公式に公開されている情報のみを引用し、類推を極限まで抑えることで、嘘のない回答を返せるようにしています。さらに、元資料の誤りや更新された情報の差分を検知し、常に最新の状態のデータで判断する仕組みになっているため、理論上、最も正確な情報を提供できると考えています。

「検索する」ことすらなくす方向での機能強化を検討

「トレテル」β版を今年7月にローンチ後、サービスの展開状況はいかがでしょうか?

岡島:「集まる」「見つかる」「深掘りできる」機能を含む基本サービスは、無料で提供しています。β版ローンチ後、現在は医療・介護、物流、製造、IT業界など約70社にご利用いただいています。目標とするユーザー数の800社に向けてはジャンプアップが必要だと思いますが、主に業界団体との提携を通じてセミナーの参加者にアカウントを提供することで、ユーザー数を増やしています。

収益化についてはどのように考えていますか?

岡島:無料版は導入のハードルが低い一方で、有料版の業務システムの契約獲得も並行して目指したいところです。有料版では、特定の地域や細かい条件での詳細な絞り込み検索が可能で、複数の補助金に対するディープリサーチ、申請管理機能などを提供します。

有料版はどういったユーザーを想定していますか?

岡島:主に大企業や上場企業の営業ツールとして販売することを想定しています。昨今、IT導入補助金や省力化投資補助金のように、国が認めた製品を導入する際に補助金を出す「カタログ注文型」の仕組みを取っているものがあります。この制度を利用して自社製品の営業活動を行う大企業は多く、彼らに「トレテル」の業務システムを導入してもらうことで補助金制度の利用を促進し、その結果、国が普及させたい製品やソリューションが世の中に浸透していく、という好循環を生み出したいと考えています。

現在のシステム開発上の課題はありますか?

岡島:システム開発自体はスケジュールを前倒しで進めており、さらに付加価値の高い機能の開発を加速させることを検討しています。例えば、新しい補助金の情報が出た瞬間に、AIがユーザーの過去の行動や企業情報などから「この補助金は使える」と判断し、自動でお気に入り登録や通知を行う機能や、補助金申請におけるROI(投資対効果)の可視化、営業ファネル的なKPI管理機能などです。

一方で、開発したシステムをより多くのユーザーへ提供してフィードバックをいただき、その改善サイクルを回すフェーズが遅れていることが課題です。開発の優先順位付けは重要で、使われない機能をどんどん増やしてしまっても、本当にユーザーが求めているものが何か分からなくなってしまいます。そのため、ユーザーへのヒアリングを徹底することを最優先しています。

補助金制度を社会課題解決のためのインフラに

ICTスタートアップリーグに参加して、良かったと感じることは?

岡島:伴走支援をしていただいているのがとてもありがたいです。リーグのメンターの方が本気でコミットしてくださり、2週間に一度の定例会では会社の課題や方向性を一緒に考え、深い議論ができています。これはお金を払っても得られない貴重な経験であり、「伴走」というよりも「仲間」に近い感覚です。

また、総務省のICTスタートアップリーグに採択されたことは会社のブランディングにもつながっています。VC(ベンチャーキャピタル)の方々との接触機会が大幅に増え、資金調達の面でもメリットを感じています。

今後、会社や事業をどのように成長させて、どのようなことを実現したいと考えていますか?

岡島:これから先、日本の労働人口が減り、さまざまな社会課題が顕在化していく中で、補助金の仕組みをそうした社会課題を解決しうるインフラにまで昇華させたいと考えています。3年程度のスパンで、企業の誰もが簡単に必要な補助金の情報を見つけて活用し、課題解決への挑戦が可能となる社会を実現したいです。

その次に登るべき山は、行政側のシステムのDXです。特に地方では行政職員の人手不足が深刻で、このままでは補助金の財源があっても執行ができない問題にぶつかります。企業に向けたサービス展開と並行して、自治体へのヒアリングを進めていき、行政側のシステム開発にも着手したいと考えています。

補助金制度の仕組みが日本型と似ているフィリピン、ベトナム、タイなどでは、日本と同様の課題がより深刻に蔓延しています。行政と民間の両方にソリューションを提供し、行政が使うシステムの構築までできたら、それを海外に輸出することも視野に入ってきます。さらに、世界共通のシステムを構築することで、他の国と補助金領域でも連携ができるでしょう。そんなことが実現できるグローバルスタートアップになりたいと考えています。

編集後記

「手続きが面倒」「内容が複雑」といったネガティブなイメージを持つ人も多い補助金制度。しかし、岡島氏は補助金を「日本社会における挑戦を後押しするインフラ」と再定義し、その利用を阻む“非効率の壁”をICTの力で徹底的に打ち崩そうとしている。特に「出会えない」「使いこなせない」という二つの根深い課題を、AIを駆使した網羅的な情報収集と専門家レベルの深掘り分析で解決していく仕組みにはワクワクさせられた。

「日本を良くしたい、最近はそればかり考えている」と話す岡島氏。無料の基本サービスで誰でも補助金にアクセスできる社会インフラを構築し、大企業向けの業務システムでさらに大きな好循環を目指すビジネスモデルにも、事業推進とともに社会に貢献するという同氏の強い使命感が表れていると感じた。

『トランステップ株式会社』SNS動画

@startupleaguejp 【補助金の仕組みを再発明へ】トランステップ株式会社 岡島氏にインタビュー💡 #スタートアップリーグ #スタートアップ #補助金 ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

トランステップ株式会社

/

トレテルアカウント

/

トランステップ株式会社(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ