日本人にとって「お茶」は、生活や文化に深く根付いた特別な存在だ。食後に一服、来客時のおもてなし、そしてほっと一息つきたい時。私たちの日常には、常にお茶があった。だが今、そのお茶を生み出す「茶業」全体が、静かな危機に直面している。

緑茶など日本茶は世界的な健康志向の高まりもあって海外での人気も高まっているなど全体的な需要が激減しているわけではない。日本国内の茶業を悩ませているのは高齢化と後継者不足や事業性の低さである。

そんな問題にメスを入れているのが静岡のスタートアップ企業であるBlue Farm株式会社。代表取締役の青木大輔氏は、静岡で約300年続く茶農家に生まれた。大学院修了後、大手通信建設会社の持株会社に勤務していたが、「茶業を未来につなぐことが自分の使命」と2021年にBlue Farmを起業する。

打ち出した事業は茶畑を活用した企業向けサステナビリティ向上サービスである「ChaaS(茶畑 as a Service)」。社内で利用する飲料をChaaSの茶畑から採れたお茶にするだけで、現代の企業が求められているサステナビリティ情報開示を解決できるのが特長の事業だ。

ChaaSのサービス内容と、Blue Farmが描く茶畑の未来について青木氏にうかがった。

茶園全景。美しい自然環境と調和しながら有機茶葉を栽培し、地域資源と環境の保全を両立する取り組みを行っています。

茶園全景。美しい自然環境と調和しながら有機茶葉を栽培し、地域資源と環境の保全を両立する取り組みを行っています。お茶を飲むことが企業のサステナビリティ情報開示につながるという事業ですが、具体的にどのようなサービスになるのでしょう?

青木:近年、世界的に多くの大企業がESG対応を求められています。それは多くの機関投資家がESG投資に注力しているためであり、「ESG対応をしなければ投資を受けられなくなる」と言っても過言ではない状況です。

「ESG」とはEは「Environment(環境)」、Sは「Social(社会)」、Gは「Governance(企業統治)」。つまりは環境や社会問題、人権問題を考慮して事業を行っている企業でないと投資を受けられない時代になっていると。

青木:はい。環境問題でいえばTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やCDP(企業の環境対策のレベルをスコアリングしているNGO団体)が象徴的ですが、大企業はサステナビリティ情報開示が義務化されているような時代です。

それがChaaSとどう結びつくのでしょう?

青木:ESG対応における大企業の悩みはソリューションの選択肢が少ないことなんです。例えば再生可能エネルギーへの転換は発電コストが高い。カーボンクレジットの活用は仕組みの導入に工数がかかる。

ESG対応をしたいと思っても、負担が大きすぎるなど、それぞれの企業にとって適切なソリューションがなかなか見つからないんですね。

青木:その課題を解決するサービスとして考案したのがChaaSです。まず、我々が手がけているお茶は有機栽培、環境負荷を低減している手法で栽培しています。そして、その茶畑に炭素吸収量や温室効果ガス削減効果などを計測するシステムを導入しました。つまり、茶畑によって生まれる「環境価値」を可視化しているわけです。そして、応接用などで市販のお茶や水を購入している大企業に、我々の茶畑で作ったお茶への切り替えをしていただく。そうすれば今まで通り社内でお茶を使用しているだけなのに、結果的にESG対応も行っていることになる。

企業にとっては会社で購入しているお茶をChaaSのお茶に変えるだけで、ESG対応ができる。新たな設備投資や事業展開をしなくてもよいというのは、コストの面でもありがたいでしょうね。

青木:そのうえChaaSでは、企業がChaaSのお茶を消費したことによるGHG削減量などの環境価値をダッシュボードで簡単に確認できます。ダッシュボードは企業がサステナビリティレポートなどを作成する際、そのダッシュボードの画面をそのまま貼り付けてもらえれば資料になることも意識して作成しています。

なるほど。ChaaSが、お茶を生産して売るのではなく、「茶畑を活用した企業向けサステナビリティ向上サービス」である理由がよく分かりました。

青木:はい。なので「お茶」のサービスではなく「茶畑」のサービスなのです。

有機茶園での茶葉管理の様子。自然環境を守りながら品質の高い茶葉を育てる取り組みを行っています。

有機茶園での茶葉管理の様子。自然環境を守りながら品質の高い茶葉を育てる取り組みを行っています。ICTスタートアップリーグで採択された事業内容には、さらなる「茶畑」の環境価値を高める研究が含まれていますね。

青木:現在も使用している計測システムもさらに進化させ、IoTセンサーで土壌特性を把握したり、それをもとにした土壌環境の良化が生物多様性の保全にも好影響を与えることを検証したり。そうやって得られた新たな環境価値データを企業に提供すれば、ChaaSの事業採算性も上げることができると思います。

茶畑が持つポテンシャルはまだまだ大きい。

青木:ソーラーシェアを行うことでの再生可能エネルギー創出、障がい者雇用など農福連携の人材活用、有機茶畑の拡大による水源の保全など、茶畑が提供できる「メニュー」の可能性はたくさんあります。

当然、それにより利用料も増えるわけですから、「可能性」を実現できればChaaS、ひいては茶業の事業採算性はどんどん上がっていく。「日本の茶業」の危機も救うことにつながるわけですね。青木さんは「茶業を未来につなぐことが自分の使命」とお話されていますが、そういった意識は若い頃から感じていたのですか?

青木:そうですね。10代の頃には既に地元(藤枝市)の茶畑の衰退は始まっていましたから、「なんとかしなくてはいけない」という意識は感じていました。

いったん大手通信建設会社に就職されていますが、それは将来の茶業継承も考えたうえでの選択だったのでしょうか?

青木:一般的に何かのビジネスを拡大するには市場規模が大きくなっている、成長分野を選ぶのがセオリー。しかし、静岡も含めた国内の茶業はシュリンクしている市場でしたから、何か別の方法、アプローチが必要になる。まず、そういった能力が身につく業界で働きたいとは考えていました。

そんな中、2021年にBlue Farmを起業してChaaSを始められた。そのアイデアが生まれた背景を教えていただけますか。

青木:私は会社員時代、IR業務(「Investor Relations」。投資家向けの広報業務)を担当していた時期があり、ESG投資対応や資本政策を経験しました。さらにグループ会社に出向して再生可能エネルギーやデータセンターへの投資事業に携わり、環境と経済を両立させる仕組みづくりを実務として学びました。その後、海外で経営学や会計学を学ぶ機会もありました。そういった経験がChaaSのアイデアが生まれたバックグラウンドにあると思います。

茶業を復活させるアイデアは他にもあったのですか?

青木:若い頃からいろいろと考えてはいましたが事業として成り立つか疑問があったりと踏ん切りがつきませんでした。そんな中、ChaaSはいけると感じたんです。

それが起業のタイミングになった。

青木:茶業に取り組むタイミングはずっと見計らっていました。2021年にBlue Farmを起業した理由は3つあります。1つ目は耕作放棄地も増え、衰退し続ける茶畑を見て、今やらないと取り返しがつかなくなると感じたこと。2つ目はChaaSのアイデアを事業として成立させる背景として、世界的なESG投資の熱が高まっていたことや、センサーやシステムなどの開発コストが下がってきたこと。そして、3つ目が日本企業のESG対応が喫緊の課題になり始めていたことです。

茶業を営む家に生まれ、仕事として早くからESG対応に携わっていた青木さんだからこそ、見えたタイミングかもしれませんね。それに3つ目の理由は未開拓の需要に等しいですから、シュリンクしていく茶業にとっては復活のチャンスに感じます。それにしても、茶業はなぜ衰退してしまったのでしょうか?

青木:お茶の需要自体はトータルではそれほど変わっていません。ただ、20年前とはボトルとリーフの消費、すなわちペットボトルのような容器で飲む消費と急須でお茶を入れて飲む消費の割合が逆転しています。茶業はリーフ用が中心だったため、ボトルのお茶に使用される茶葉を中心に生産している地域に遅れをとることになりました。さらにはお茶の流通は旧態依然としていて、生産者の立場が弱い。そのためお茶の生産をしていても儲からない。後継者不足も衰退の理由に挙げられていますが、実は茶業をやりたい、継ぎたいという人はけっこういるんです。しかし、「儲からないからやらない方がいい」と親が止めるケースも多い。結果、若い人がなかなか入ってこず担い手の高齢化が進み、耕作放棄地も増えているのが現状です。

逆をいえば茶業の事業性を高めていけば担い手不足は解決できる。「ChaaS」は今後の茶業にとって重要なサービスになりそうですね。

企業向けのサステナブルソリューションとして、展示会やイベントで製品や活動内容を紹介し、理解と共感を広げています。

企業向けのサステナブルソリューションとして、展示会やイベントで製品や活動内容を紹介し、理解と共感を広げています。「ChaaS」は革新性、多角性、意義。どれをとっても可能性に満ちている印象です。ただ、高齢化が進み衰退している茶業の現場で、理解と導入を進めるにはハードルもそれなりに高いように感じますが、いかがでしょう?

青木:土壌の状態や生物多様性の検証などはIoTセンサーが自動で行い、データを蓄積していく。つまりシステム化できるので生産者の方はこれまで通りお茶を作っていただくだけでも導入は可能です。

新たな就農希望者への対応などはいかがでしょう?

青木:今現在もChaaSではさまざまなデータを計測していますが、それはベテラン生産者の方の有機栽培の作業データも含まれています。このデータを蓄積していき、将来的にはIoTセンサーとAIを連動させ、作業指示を出すことも視野に入れています。

「今、土壌がこういった状態だから、何時にAという肥料をBの箇所にCグラムまいてください」みたいなイメージですか?

青木:はい。お茶の有機栽培は茶業全体の5%ほどなので広く展開していくには難しさもあるのですが、ChaaSのアプリの指示通りに行えばできる。何も茶業を知らない人でもスムーズに就農できることを目指しています。監視されているような息苦しさはあるかもしれませんが、その代わりに市場の2倍程度の価格で生産したお茶を買い取れることを目指しています。

なるほど。それは魅力的ですね。

青木:ただ、実際は生産者の方の中にはChaaSのサービスがイメージしにくい方もいて、最初はアイデアに賛同していただいても、なかなか導入に至らないケースもありました。それも予想はできていたので、実は起業のタイミングで私の弟に就農してもらったんです。ChaaSを提案するだけではなく、実際に我々も手を動かして結果を出すことも大切だと感じていましたので。結局、自分たちもやらないと周囲にもやってもらえない。そうやって少しずつ認知を広げているところですね。

茶園に設置されたIoTセンサー。温室効果ガスのデータを可視化し、持続可能な茶園運営をサポートしています。

茶園に設置されたIoTセンサー。温室効果ガスのデータを可視化し、持続可能な茶園運営をサポートしています。ICTスタートアップリーグの魅力や期待することを教えてください。

青木:現在、ChaaSの課題は大きく2つあります。一つは先ほど少し話題になりましたが、ChaaSの構想を理解していただく壁。サービスにChaaSという名前をつけたり、提供するお茶のボトルのデザインを工夫したり、ダッシュボードを作るなど対策はしていますが、今以上に分かりやすくサービスを伝える必要性を感じています。その点でICTスタートアップリーグでは、いろいろな視点からアドバイスをいただけますし、思ってもみないような方とのソリューションを提供してもらえる。他社のバリューアップセッションも見ていましたが、そういった効果が大きいので期待しています。

もう1つは?

青木:現在、喫緊のESG対応を求められているのは、主に大企業です。そこにChaaSを導入してもらうには高い信用力が必要です。そのためにはメディアに取り上げられることも大事ですから、良い機会をいただけるとうれしい。その意味では総務省、いわば国が推進するプログラムであることは信用力の面で非常に大きなアドバンテージになると考えています。

最後に青木さんは「茶業を未来につなぐことが自分の使命」ということでしたが、一方で青木さんはビジネスパーソンとして順調に大手企業で働いてもいた。いわば茶業に携わらず生きていく道もあったと思いますが、なぜ茶業に「使命」とまでの思いを持つようになったのでしょうか?

青木:祖父の影響が大きいと思います。お茶はもともと職人技的な手揉みで製茶を行っていましたが機械製茶が普及すると手揉みの技法は廃れていきました。そんな中、祖父は手揉みの技法に文化的価値を見出し、各地の手揉みの技術を保存する活動を行い、自らも手揉み製茶の無形文化財保持者となった。社会全体にとって価値があるなら、その保存のためにアクションをする。祖父のような生き方を自分もしたいです。

ChaaSはまさに茶畑に社会的価値を与える事業。残す意義も十分にある。

青木:極端な話、我が家だけの話なら従来通りの茶業を継承するだけでも食べていけるんです。しかし、それだと静岡の産業としては残らない。それは自分がやるべきことではない。茶畑と茶業全体をなんとかしたいのが「夢」ではなく「使命」と感じている理由ですね。

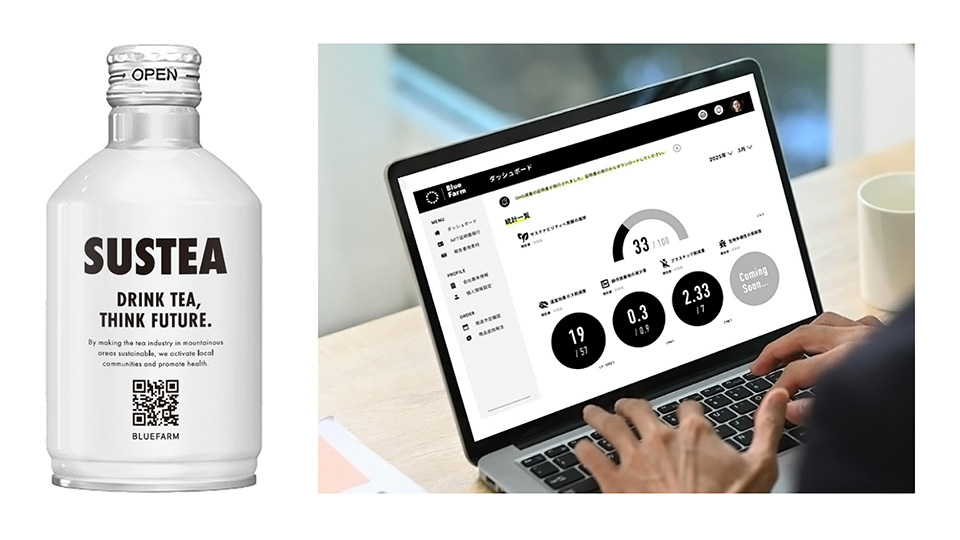

左:企業向けサステナブル飲料『SUSTEA』。アルミ缶で提供し、環境価値のある体験をお届けしています。

左:企業向けサステナブル飲料『SUSTEA』。アルミ缶で提供し、環境価値のある体験をお届けしています。

編集後記

「衰退する伝統産業と、環境価値を求める社会のニーズ。このギャップこそが挑戦を始めた理由」と語る青木さん。印象に残ったのは家族に就農してもらうことで、実際にChaaSの事業内容と結果を地場産業の現場に示したことだ。自らもリスクをとり、手を動かしていたからこそ、理解も広がったのだろう。

「実際に茶業の現場を見ると、機械化、システム化など効率性を高める工夫ができる余地はまだあると感じます」

それも実現してアピールすれば、就農希望者の間口はさらに広がるだろう。10年後、20年後の日本の茶業を見るのが楽しみになった取材だった。

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

Blue Farm株式会社

/

Blue Farm株式会社(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ