「普遍的な価値」を求めて――音楽界のヒットメーカーが開発する会議演出アプリがビジネスコミュニケーションを加速させる【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:株式会社ヌメロ.8】

音楽はいつの時代も、人々の心を潤してくれるエンターテインメントであり、メインカルチャー。株式会社ヌメロ.8は、そんな音楽業界に若くして飛び込んだ岡ナオキさんが立ち上げた企業である。

岡さんは作曲家・編曲家としてキャリアをスタートし、AKB48、松浦亜弥といった人気アーティストから、アニメ「ドラゴンボール改」のエンディング曲まで、多数の楽曲制作を手がけてきた。その過程で「より質の高い音楽制作を追求したい」と起業の道を選んだ。

求める質の高さは従来の音楽家の範疇に止まらず、音楽事業コンサルティング業務やソリューション開発にも携わるように。もちろん幹をなす音楽制作においても「L’Arc〜en〜Ciel」TETSUYAサウンドクリエイトや、アイドル育成スマホゲーム「Tokyo7thシスターズ」の音楽制作など精力的に活動。「音の専門家」として幅広い分野でクリエイションとビジネスを進めている。

ICTスタートアップリーグへの参加は、ヌメロ.8と岡さんの、さらなるチャレンジの象徴だ。採択された事業は「ICT技術を活用したオンラインミーティングシステムの開発」。字面だけ見ると音楽と関係なさそうに感じるが、中身はオンラインミーティングへ「音」の効果をもたらすアプリ「シナリオディップ」の開発。いったい、どのようなアプリなのか、岡さんにうかがった。

株式会社Numéro.8代表取締役の岡ナオキ氏

株式会社Numéro.8代表取締役の岡ナオキ氏オンライン会議に「演出」を。音と映像で訴求力を高める新発想

「シナリオディップ」はバックグラウンドミュージックのように音楽が流れるオンラインミーティングのアプリ、といったイメージで合っていますか?

岡:見た目はかなり異なりますが、既存のオンラインミーティングソフトをベースとして利用し、音の演出効果を加えて開発しているので、基本的にはその通りでよいと思います。ただし、特に意味もなく音楽が流れるというよりも、その場の空気や内容に合わせたBGM、アラート、効果音が流れる、といったイメージが近い。そういった音を駆使することによって、ミーティングで発言やプレゼンの演出効果を高めていくソフトです。

開発の経緯を教えてください。

岡:20年以上、音楽制作に携わってきましたが、音楽、音には人の感情や場の空気のように何かしらの影響を与えることが多いと強く感じています。科学的なエビデンスや確証がある話ではないのですが、仕事を通じて、私なりに「こうした音は、人にこういった感情を与えやすい」というメソッドが確立しているんです。

テレビのニュースでは、ニュース内容に対して視聴者が先入観や偏見を持たないように、あえて音楽は流さないという番組もあります。それとは逆説的な話ですね。

岡:そうですね。私はそのメソッドを楽曲制作にも利用していまして、実際、一定の反応、効果も得ています。「こういった場面で、こういった音をあてがうと、かけ算のような効果が起きて、大きな反応が得られる」経験をたくさんしてきて、その利用価値も人並み以上に熟知している。この強みをどういった市場で生かせるだろうと考えたとき、オンラインミーティングに行き着きました。

プレゼンや交渉の成功には、演出効果も重要ですからね。

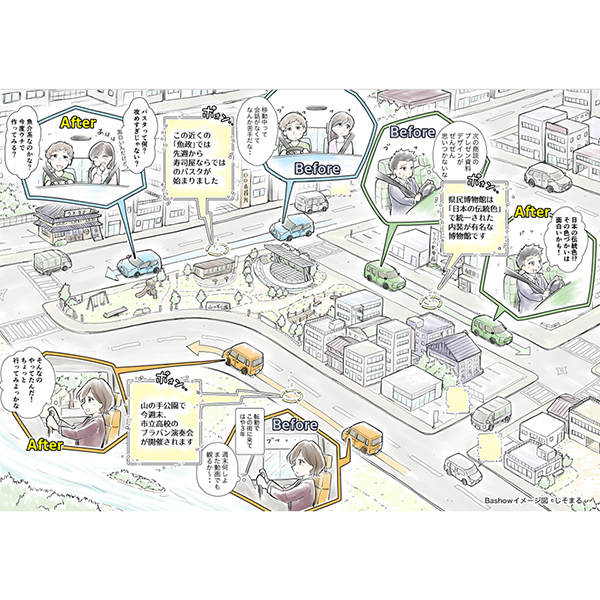

岡:だから、シナリオディップでは音だけではなく視覚的な効果も取り入れています。既存のオンラインミーティングは、いわゆるビデオ通話。そして、画面に資料を展開する画面共有。現在のオンラインミーティングのほとんどは、この2つに終始しています。そこで、たとえばビデオ通話時、自分の顔の横にグラフが浮いていたり、自己紹介時に自分の名前が装飾されたテロップで出たり、自分が話している間、アジェンダが表示され続けていたりしたら、プレゼンの訴求力もアップするかもしれない。いわば視覚的な没入感を高める、ということです。

そこに音が加わる。

岡:はい。視覚効果と音の効果でかけ算を起こす。だからシナリオディップは好きな音楽をかけるのではなく、訴求力アップを目的とする演出用の音と映像を簡単に利用できるという点が特長になりますね。

株式会社Numéro.8が開発するシナリオディップのイメージ画面

株式会社Numéro.8が開発するシナリオディップのイメージ画面なぜ音楽家がビジネスツールを? 成熟市場に見出した「音」の勝算

音楽制作者である岡さんがシナリオディップのような事業を手がけることにした経緯に興味があります。

岡:もともと幼少期よりピアノ教育や音感教育を受け、楽器の演奏もしていました。だから、音楽のプレイヤーであり続けることの尊さは感じていた方だと思います。ただ、コロナ禍を経た音楽業界の市場環境を考えると、音楽にお金を支払うユーザー自体は減ってきている。昔と変わらず音楽業界を目指す若者は急減しているわけでもないですし、市場がなくなるわけではないとは思いますが。

かつてのCDバブルのような状況ではありませんが、子どもからお年寄りまで、音楽を楽しむこと自体が減っている印象はないです。

岡:はい。こういった状況の中で自分の役割はなんだろうと向き合う時間が増えて、「じゃあ自分は何がしたいんだ?」と考えるようになりました。すると、プレイヤー出身ではありますが、一番好きなのは「音楽を作る」こと。その作った音楽を「世の中に提供して喜んでもらえること」が自分の一番の喜びだと気づきました。そこで、音楽を使って世の中に提供できる新しいプロダクトに挑戦してみよう、という気持ちが生まれたんです。

最初から「シナリオディップ」のアイデアがあったわけではないんですね。

岡:新しいプロダクトの構想には、たっぷり1年半くらいかけたと思います。クリエイターの物作りって「世の中にない新しいものを」という発想になりがちなんです。ただ、冷静にビジネス視点で捉えたとき、新規性が高すぎるものは初期投資もかなり必要。資金的な余裕がないと成功確率が低いと思うんです。想像したニーズが実際に生まれるかも危ういですし。となると、一定の市場環境が既に整っている、成熟した市場の中で、自分が生み出す音に価値が生まれるものを考えた方が勝算は高いと感じました。

冷静な分析ですね。

岡:一人のクリエイターとしては革新性の高いものに、より喜びを感じるのは確かなので、これはある意味、自己矛盾であるとも思っています(笑)。

そういったリサーチとシミュレーションを重ねる中で出てきたのがオンラインミーティングと音楽だった。

岡:そうですね。インフラとして見た場合、国内だけではなく世界規模の市場がある。結果的に既存のシステムを利用できるので初期投資を抑えられる。そして、音や映像での演出というものがまだほとんど存在していない。新しいプロダクトはニッチな分野からのスタートでもよいと思っていたので、「シナリオディップ」の場合は、何らかのリテラシーの高い人が使用してくれれば、まずは十分。それなら勝算も見えてきました。

「何らかのリテラシーの高い人」をもう少し具体的に教えていただけますか?

岡:音やデザインに敏感な人ですね。これをビジネス市場でどういった人かというと、ハイエンドユーザーを顧客としてお持ちの営業の方でしょうか。コンサルティングやブランディングといった業務に就いている方は、ご自身も顧客の方もとても細やかなセンスをお持ちの方が多いと思いますので、使われやすいかな、と考えています。

確かに、例えばクリエイター職の方は、プレゼン1つとってもこだわりそうですし、独創的な演出を欲したりしそうです。

岡:あとは課題解決型のビジネスをされている方ですかね。一番分かりやすいのは小さな子どもを対象とした学習塾。オンライン授業などで採用されやすいのでは、と。画面の前にずっと座っているのが難しい子どもたちに、いかに画面に没入させるか。そういったときシナリオディップが力を発揮する。こうしたニーズもあるでしょう。

株式会社Numéro.8が開発するシナリオディップのイメージ画面

株式会社Numéro.8が開発するシナリオディップのイメージ画面「属人性」の壁を超えて。「仕組み」で届ける新しい音楽の価値

もともと音楽と同時に経営やビジネスにも興味があった、とプロフィールにありましたが、原点はどこにあるのでしょう?

岡:音楽のように幼少期からずっと触れてきたわけではありませんが、経営に関する本が好きでたくさん読んでいました。ただ、それはビジネスというよりも、たとえば伊達政宗のような歴史上の人物の本が好きで、その中に経営的な面白さを見出していたような感じです。

領国経営をしながら版図を広げていくのが戦国武将。結果的に経営者や組織論のサンプルとしてもよく取り上げられます。

岡:はい。そういった読書の一環として、松下幸之助さんや本田宗一郎さんといったザ・経営者といった方の本が入ってきて、読む本が広がっていきました。

経営のどういった点に興味がわいたのですか?

岡:私は一プレイヤーとして音楽業界でのキャリアを歩み始めましたが、根底にあるのは「一過性の流行、一時的な儲けのような成功よりも、普遍的な価値を持ったものを生み出し、価値追求する」という欲求です。例えばひと昔前のエンタメ市場でならば「国民的ヒット曲」のような作品に携わりたかった。ただ、それは音楽を取り囲む環境が変わった今の時代、かなり難しい。そう考えたとき「普遍的な価値に触れる」という欲求を満たすには起業するしかない、という思いに至りました。

現代は「どの世代の誰もが知っているヒット曲」自体がほとんど成立していません。そんな中、シナリオディップがオンラインミーティングの定番になり、多くの人が価値を享受できれば、それは岡さんにとって「普遍的な価値」を持つ「音」に携わることになる。

岡:ええ。なのでシナリオディップだけではなく、他にも自分の「音」を世の中に提供するアイデアはまだまだあります。シナリオディップのような「音のソリューションを世の中に届ける」事業は、こうしてヌメロ.8の中で従来の音楽制作と並ぶ事業になりました。

従来の音楽制作とは別の場所、ビジネスの中で「普遍的な価値」を持つ音楽を提供していく。だからこそ岡さんは音楽制作と同じくらいビジネスにも力を入れられているんですね。

岡:音楽制作も含めた音楽業界の仕事は、とてもアーティスティックで属人的な要素が大きく、それを「仕組み化」するのは、現実的に難しい。正直、大きな壁を感じました。属人的な要素だけではなく、関わる一人ひとりの価値観、人生観も違いますからね。年収1000万円のプロデューサーの仕事ができるのに、それよりも時給1000円でギターを弾いていたいという人が普通にいる世界ですから。そう考えたとき、経営者としての私のキャリアアップや「普遍的な価値」を持つ「音」への追求は、音楽業界の中ではなく外で起こすべきだと考え直したことも大きかったです。

「次」に出資したくなる存在へ。クリエイターが描く未来のロードマップ

「シナリオディップ」の今後の展開について教えていただけますか?

岡:今、開発の90%が終了、あと少しで初期要件は完成という地点まではきています。開発過程では困難も多く、予定より時間がかかってしまい、正直、会社の事業としては苦しい日々が続きました。ただ、時間がかかってしまったことで、結果的にICTスタートアップリーグに採択されるということも起こって。「企画自体は面白いと思ってくれる方がいる」というのが心の支えにもなっています(苦笑)。

なるほど。では「普遍的な価値」を持つ「音」を提供する、別のアイデアというのは?

岡:言える範囲ですと、例えば効果音音空間の設計を目的とした効果音やBGMです。シナリオディップの制作の過程で、「音」や「周波数」が持つ力について、自分自身あらためて気づいたことも多かったんです。それをシナリオディップではオンラインミーティングに反映させたわけですが、効果音だけを抽出して提供するスマホアプリなども面白い気がしています。

具体的には?

岡:例えば効果音の中には周囲の不快なノイズで苛立った心を落ち着かせるような力を持つ音もあると感じました。その音を利用して、周囲がうるさい中で勉強しなければいけないときに聴くと集中できる音を提供する……といった感じ。だから、見た目はBtoCビジネスとしての音楽再生アプリ。実は既に開発を始めています。

では最後にICTスタートアップリーグに期待することはありますか?

岡:シナリオディップは補助金をいただかない形での採択なんです。求めているのは主に伴走支援の部分。私は音楽業界でキャリアを重ねてきた人間なので、オンラインミーティングの市場については詳しくありません。その中でシナリオディップの事業をスケールアップしていくには、アプリのブラッシュアップも含めて、私とは別の知見を持つ方の大きな力が必要だと感じています。

アカデミーやイベントは出会いの場でもありますからね。

岡:そういう意味では、アカデミーには期待というよりも、私自身が「こうあらねば」という刺激をいただいています。さまざまなスタートアップ企業の方を見て思うのは、皆さん「この人は次に何を作るのだろう?」というワクワク感を強く与えてくれるんですね。私もそういった人間になりたい、なることがミッションだ、と感じました。その意味ではICTスタートアップリーグの支援をシナリオディップに反映するのはもちろんなのですが、今後はVC(ベンチャーキャピタル)の方に、常に私が構想する事業やプロダクトに出資をしたいと思っていただけるようになりたい。それが最終的なゴールかもしれません。

編集後記

破天荒だったり気分屋だったり、良くも悪くもルーズだったり。ミュージシャンだけではなく、クリエイターは、あふれ出る才能の代償のように、日常生活では常人離れした性格や行動を見せるタイプが多い。

だが、岡さんはそういったステレオタイプな印象とは全く異なるタイプのクリエイター。物腰柔らかな人間性、丁寧かつゆったりとした言葉遣いからはビジネスパーソンとしても優秀であることが伝わってくる。実際、音楽制作では進行スケジュールも重視して、属人的でアーティスティックな仕事になりすぎないよう心がけているそうだ。言うなれば「職人」なのだろう。

だが、落ち着いて考え直すと、「普遍的な価値のある音楽」を追い求め、実績十分の音楽制作者が全く別の分野に、自身の音をひっさげて乗り込むというのは、かなり無謀なチャレンジだ。それをさも当然のように淡々と話す岡さん。この人も結局は破天荒なミュージシャンの一人なのかもしれない。

『株式会社ヌメロ.8』SNS動画

@startupleaguejp 新たなオンラインミーティング市場の開拓へ!リーグへの参加に関して詳しくお聞きました✨株式会社Numéro.8 岡氏の動画インタビュー #スタートアップリーグ #スタートアップ ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社ヌメロ.8

/

株式会社ヌメロ.8(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ