AI×スポーツで培った映像解析技術によって「人の動きを計算可能に」――スポーツテックで世界ナンバーワンを目指す!【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:株式会社Playbox】

プロスポーツの世界では、試合映像の収集・解析が、戦術や選手選考に活用され、その重要性が日々高まっている。特にサッカーのような集団スポーツでは、ボールと選手が交錯する複雑な動きを解析するため、高度な映像処理・AI技術が必要とされる。

しかしこの種のデータ解析は、プロ向けに限定されてきた。このAIによる映像処理技術と解析ノウハウを「アマチュア向けに低コストで提供する」ことを目指すのが、株式会社Playboxだ。

代表取締役のスコット アトム氏は、幼いころからサッカーを愛し、10歳で来日。筑波大学進学後は蹴球(サッカー)部でデータ分析を担当。現在は名古屋大学博士課程に在籍し、自身の研究テーマである集団スポーツ解析のアルゴリズムや大規模データセットをオープンソースとして公開する一方で、これまでプロユースだった高度な映像解析プラットフォームを、誰もが低コストで気軽に利用できるサービスへと昇華させた。

資金や人材面でハードルが高かった映像データ解析の世界を、アマチュアレベルにまで普及可能にした理由、今後の事業展開について聞いた。

株式会社Playbox代表取締役のスコット アトム氏

株式会社Playbox代表取締役のスコット アトム氏サッカーへの情熱と科学的探求が起業の原点

スポーツテックの分野で起業された原点や、事業を立ち上げるに至った原体験について教えてください。

スコット:私はイギリスのロンドン生まれで、幼少期からサッカーが身近にある環境で育ち、サッカーが大好きでした。原点といえるのは、高校1年のとき、海外のカリキュラムにのっとった自由研究です。テーマは、サッカーがうまくなるためのトレーニング法やプレー分析で、約1年かけて100ページほどの本を書いたのですが、これは文献をまとめただけで科学的根拠がまったくなく、低評価でした。

そこで翌年は、物理の先生にプログラミングを学びつつ、独自の解析ソフトを開発。ハイスピードカメラを使い、自分のキックとポルトガルの英雄・クリスティアーノ・ロナウドのキックフォームを比較分析する、科学的なアプローチを試みたのです。

これは、サッカーでキックの動作時に各関節の速度を計測するプログラムで、動画の100フレームぐらい、全部の関節点を手作業で一つひとつ打ち、その動きをExcelデータ化するという、時間と労力を膨大に要する作業でした。しかしこの経験から、プログラムを書くことで面倒な作業を効率化・自動化できることを知り、「科学的なアプローチでスポーツの動きを解析する」ことの面白さを知ったのです。この研究成果を生かし、スポーツ×ITを学ぶため、筑波大学の自己推薦型入試に合格、蹴球部にも入部しました。

筑波大学蹴球部では、サッカー日本代表の三笘薫選手も同期だったとか。

スコット:はい、当時は三笘選手も在籍した強豪チームで、私は選手兼分析担当でした。監督がデータ活用に非常に協力的で、分析結果に対して「この数値がダメだったね」「こういう分析があるといいね」といった具体的な会話ができたことで、そのレベルで通用するデータの必要性を痛感しました。

それが起業のヒントになった?

スコット:実はデータ分析以前に、実際の現場では、マンパワー的にも撮影機材的にも試合のデータを「撮ること」自体が大きな負担でした。この「データ収集の自動化」こそが自分の研究テーマとなり、大学院ではAIを用いて自動でデータを取得・分析する方法を追求。そして、この研究成果が事業化できれば、世の中を便利にできると思い、起業に至りました。

会社設立は2024年の11月とのことですが、苦労はありましたか?

スコット:3年にわたる研究と製品アイデアのブラッシュアップ、仲間集めを経て、事業化の準備が整いました。

技術、アイデア、人材はそろった。では起業の決定打は?

スコット:特定企業のパートナーシップ、具体的にはスポーツAI映像解析基盤の構築に向けた株式会社MIXIとの協業が決まったことです。単に「会社を作りたいから作る」のではなく、「この事業を行う明確な意味とタイミング」がそろったことで、起業しました。

好機を捉えた起業、ということですね。資金面ではどうですか?

スコット:起業にあたっては、経済産業省の未踏プログラムやICTスタートアップリーグ(2023年度)から資金提供を受け、技術面だけでなく事業面での継続的な支援を得てきました。すでにチームが形成されていたため、組織としての受け皿を作るという側面が大きく、法人化はスムーズでした。

株式会社Playboxチームメンバー

株式会社Playboxチームメンバーアマチュア向けの低価格なAIプロダクトと、プレミアムAIソリューションを2本柱に

それでは、現在の事業の柱について教えてください。

スコット:事業の核となるのは、私たちが独自に開発した「映像やセンサーから人の動きを計算可能にする技術」。これを生かした2つの柱で展開しています。

1つ目の柱は?

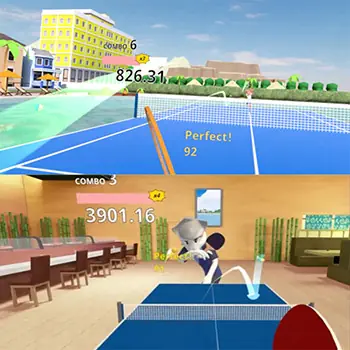

スコット:「アマチュア向けスポーツAIプロダクト」です。誰もがスマートフォンさえあれば自分のプレーを分析し、試合のハイライトを自動生成して、編集、共有できる、AI技術で課題を解決するための低価格なプロダクト開発を行っています。

どのようなものでしょうか?

スコット:ターゲットは、小学生から週末に楽しむ社会人、セミプロなど幅広いアマチュア層です。これまでアマチュアのサッカーチームが抱えてきた共通の課題は、データ分析の前提となる試合の「撮影」「編集」「共有」の手間でした。加えて分析結果を読み解く有識者も必要です。

撮影者の確保と編集作業や、分析結果を活用するノウハウや人材がいないアマチュア層が相手であると。その悩みをどうやって解決したのでしょうか?

スコット:少ない人員で、安価で手軽に使える撮影用製品の提供を考えています。例えばスマートフォンに魚眼レンズをつけただけで、ピッチの9割ぐらいは撮れる。撮影のために高価な撮影機材や多くの人出は不要で、そのまま映像をアップロードしてもらえれば、独自の映像処理技術・AI技術を活用した分析結果を一貫して提供できます。

そのために、まずはトライアルでアマチュア層の40チームにプロダクトを使ってもらい、不具合があればその都度頻繁にフィードバックしてもらっています。40チームからのフィードバックを受けており、プロダクトは今、大幅に改善しています。

なぜあえてコストを抑えたアマチュア向けに注力されているのですか?

スコット:世界的に見ると、スポーツテックの分野はレッドオーシャンで、プロ向けには資金力のある企業が多く参入しています。しかし、AIの進化と、誰もがスマートフォンやアクションカメラを持つ時代になったことで、より「安く、広く、手軽に」使える製品を作る機会が生まれました。アマチュア領域ならばまだ競合が少なく、私たちが参入する余地が大きいと判断しました。

2つ目の柱は?

スコット:「スポーツ特化型AIソリューション」です。こちらは企業からプレミアムな価格帯で受注するサービスですが、人の動きを最適化し、エンタメや放送向けの可視化・分析といった、その企業にカスタマイズされたソフトウェアソリューションを提供しています。

どんな企業からの受託ですか?

スコット:スポーツメーカーや放送局、メガベンチャーなど多岐にわたる企業から、私たちが持つAI技術を「ぜひ使いたい」という相談が自然に増えました。これは、私たちの技術が、放送のエンタメ化や、(シューズやラケットなどの)スポーツ用品の開発、パフォーマンス向上といったさまざまな応用先で価値を認められている証拠であり、大きなブレイクスルーとなりました。

具体的には?

スコット:エンタメ・メディア連携でいえば、先のMIXIとの協業のほか、トヨタがお台場に新しく作った「トヨタアリーナ東京」でのバスケットボールの観戦体験があります。視覚障がい者の方もスポーツ観戦が楽しめるように、AIが試合展開に合わせてライブで実況生成(AIによる音声解説)を行うシステムです。これは、試合の音声解説を聴くだけでなく、AIとお話もできます。

AIとお話?

スコット:例えば会場で歓声があがっている様子から、なぜ盛り上がっているのか、今のプレーの何がすごかったのかというようなことを、バスケに詳しい友達が隣にいて、その友達に聞くような感覚で、ユーザーがAIに対して「今のプレーはどこがすごかったの?」などと、質問できる対話機能を搭載しています。

スポーツ用品の開発に対して、AI技術を応用するというのは?

スコット:シューズやラケット、ウエアなどを身に着けたときの人の動きの特徴を捉えて数値化する、つまり「動作評価」です。それを製品開発に生かす。これらも「映像やセンサーから人の動きを計算可能にする技術」です。

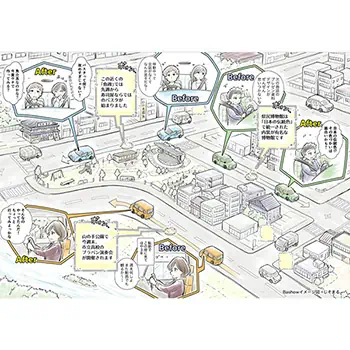

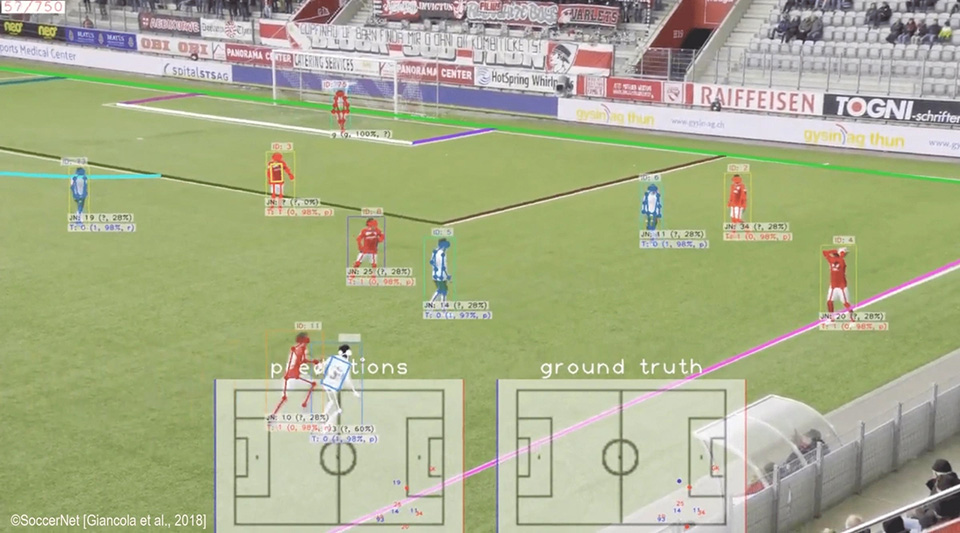

サッカーの試合映像から、各人物の役割(フィールドプレイヤー、ゴールキーパー、審判など)や位置情報などを把握する状態認識(GSR)において既存手法を大きく上回る精度の向上に成功

サッカーの試合映像から、各人物の役割(フィールドプレイヤー、ゴールキーパー、審判など)や位置情報などを把握する状態認識(GSR)において既存手法を大きく上回る精度の向上に成功最大の強みである「AI技術の深さ」を企業として極める

映像解析技術は、さまざまな分野に応用可能ですね。

スコット:私たちは「スポーツテックの分野で世界ナンバーワンの企業になる」というのが目標ですが、サッカーのデータ分析をしてきたころから自分たちの「人の動きを計算可能にする」という仮説をすごく大事にしています。

それは、映像からデータを取り、それをAIに理解できる形、計算機で解析できるような形にする技術で、いろんな応用先がある。エンタメを作るにも、パフォーマンスを上げるためにもデータは必要、ということ。私たちはその技術をずっと開発してきました。それがやっと企業の目に留まり、その技術を使って何かを作るというところで、今年一年でブレイクスルーできたのだと思います。

ブレイクスルー後も大学院に籍を置かれている理由は?事業と研究は別でしょうか?

スコット:大学院での研究テーマも「データ収集の自動化」という似た分野ですが、自分の研究で得られた成果はいろんな人に使ってもらいたいので、全部オープンにしています。ピーター・ティール(投資家で元PayPal、OpenAIなどの共同創業者)が言うように、良いビジネスアイデアは最先端の技術から生まれることが多いという観点から、最先端の技術にはずっと触れつつ、それを理解できるようにしたい、常に学んでいたいのです。

自身の研究成果は広くみんなに使ってもらい、AIソリューションでマネタイズする?

スコット:技術的にすごく難しい領域だからこそ、プレミアムなサービスとして提供できている。放送向け、エンタメ向けなど、企業向けにカスタマイズしたソリューションをスポーツ向けに特化して作れるところは、日本ではほとんど競合がありません。博士課程までその分野に特化して、10年ぐらいAIスポーツ技術を専門でやってきたエンジニアがたくさんいるのが強みです。

今後の展開としては?

スコット:一番は「映像から人の動きを計算可能にする」という技術を会社として本当に極めたい。AIに目と脳を持たせ、2つの機能をきちんとつなげることができれば、さらにいろんなところで使える技術が作れる。それを完全に使いこなして、アマチュア領域では良い製品を安く、幅広い人に使ってもらいつつ、一番上のレベルでも通用する技術を向上させる。

そして、パワーアップした技術をアマチュア向けの製品のほうに入れる。そこで大量に蓄積したデータを使い、またレベルアップする、というような好循環ができれば、5年後には世界一のスポーツテック企業になれるのではないかと本気で目指しています。

今までお聞きした以外に技術を活用できそうな分野は?

スコット:オフィス内の人のトラッキングや防犯分野もそうですが、今後はスポーツベッティングも考えています。自分がイギリス出身なので、スポーツベッティングはとても身近なもの。日本でも解禁されれば、今の技術でリアルタイムデータとAIを活用したレコメンドシステムの開発は可能です。スポーツがもっと盛り上がる施策として、データを扱う会社としてはぜひポジショニングしていきたいなと思います。

ところで、今回ICTスタートアップリーグとしては2023年度に続き、2度目の採択ですが、前回と比較して異なる点はありますか?

スコット:もともと私たちは技術が強いために、技術ですべて解決しようとしてしまうところがあります。その反省を生かし、今回はそれ以外の部分で教えを請いたい。パートナーシップを組む、売り方を考える、ファイナンス面などの課題に対し、できるだけ最小限の努力で、効率よく課題を解決する方法を見つけたい。そのような支援があるとうれしいなと思い参加しました。

期待しているサポートはありましたか?

スコット:経験豊富なアドバイザーにわざわざ筑波のオフィスまで来ていただき、課題解決についてのアドバイスをいただくなど、とても手厚いサポートを受けています。セミナーや交流会も複数開催され、技術以外の部分をいろいろと学ぶことができています。インプット、アウトプットできる機会も増えていると思うので、それらをすべてしっかりと活用して、会社を大きくできたらなと思っています。

スポーツテック分野における世界ナンバーワン企業を目指して日々挑戦を続ける

スポーツテック分野における世界ナンバーワン企業を目指して日々挑戦を続ける編集後記

大学院での研究成果は広く社会に還元し、そこで学んだ技術をもとにアマチュアスポーツ界が直面するデータ分析という分野の課題解決という、収益化がやや難しく思えるような分野に挑戦しているのは、企業から受託するAIソリューションの利益があってこそ。

そこで開発したハイエンドなAIソリューションや先端技術を、またアマチュア向けに還元し、さらなる技術向上に生かしたいという、スコット氏の進歩を止めない前向きなエネルギーがすがすがしい。技術や事業に対する貪欲さだけでなく、来たる人口減少の中で、どうしたら自動化、省力化ができるかという社会の共通課題に取り組む姿勢も垣間見られた。また、ソフトウエアならではの強みを生かし、どんな環境にあっても、ワクワクするようなスポーツ体験を提供したいという意欲も強いが、それも多様化する社会のニーズに応えるものだろう。

筑波大学、名古屋大学にもベンチャー認定を受けた大学発のスタートアップが「人の動きを計算可能にする」というコアな技術を軸に、もはやスポーツテックの枠を超え、どこまで事業を展開できるか楽しみだ。

『株式会社Playbox』SNS動画

@startupleaguejp 将来的には「人の動きを計算可能に」 株式会社Playbox スコット アトム氏の動画インタビュー! #AI技術 #スポーツテック ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社playbox

/

株式会社playbox(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ