子どもの視力の発育が妨げられる「小児弱視」。その標準治療は、眼鏡による完全矯正と視力の良い方の目をアイパッチで隠す方法だが、子どもが嫌がって継続が難しく、親子双方に大きな負担を強いられてきた。

この“つらい訓練”を“楽しいVRゲーム”に変え、医療のあり方そのものを変革しようとしているのが、順天堂大学の眼科医でもある猪俣武範氏が創業したInnoJin株式会社だ。

医師が「処方」する治療用アプリ――VRを用いたプログラム医療機器として開発が進められている。臨床現場の切実なニーズから生まれたこのプロダクトは、いかにして生まれ、そして医療にどのような未来をもたらすのか。自身のテーマに「挑戦」を掲げる猪俣氏に、その開発経緯とビジョンをうかがった。

現在の研究内容を簡単に教えていただけますか?

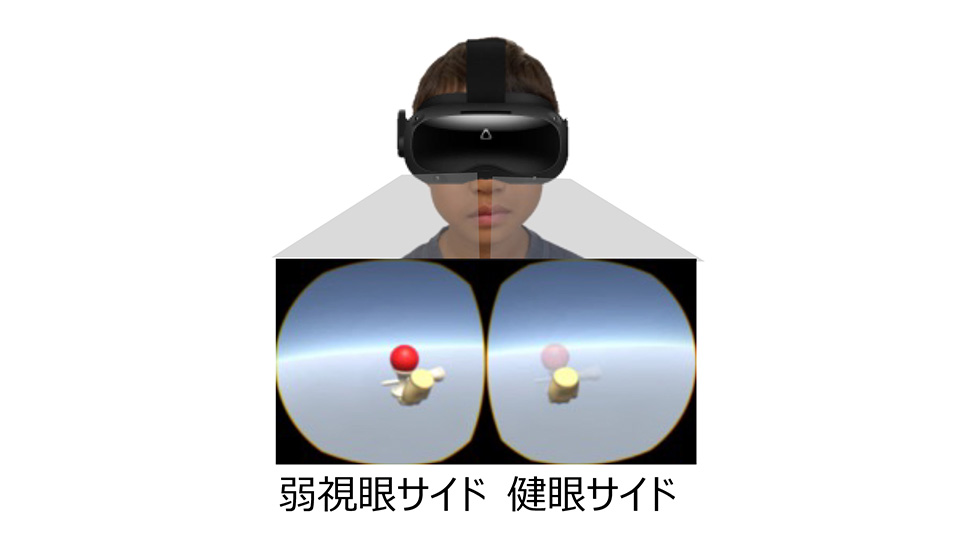

猪俣:私たちの主な取り組みは、プログラム医療機器の開発です。その中でも、最も進んでいるプロダクトの一つとして、今回採択いただいたVRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器(本製品)(図1)があります。これはVRで小児弱視の訓練を行うアプリで、10月半ば以降に本製品の効果を検証する多施設特定臨床研究を開始する段階にあります。

図1.VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器

図1.VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器まず、VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器が解決しようとしている「課題」から教えてください。

猪俣:はい。まず「小児弱視」という、子どもの視力の発育が不十分になる病気があります。これは子どもの1~5%が発症するとされ、視力が発達する7~8歳までの早期治療が非常に重要です。

これまでの標準治療は眼鏡による完全矯正に加え、「健眼遮蔽(けんがんしゃへい)」といって、視力の良い方の目をアイパッチなどで隠し、弱い方の目を強制的に使わせるというものでした。しかし、ご想像の通り、お子さんはこれを非常に嫌がるため治療の継続が難しく、親子共に大きな精神的負担となっていました。また、私たち医師も、患者さんが実際にどれだけ訓練しているか正確に把握できないという課題を抱えていました。

その課題を、VRプログラムはどのように解決するのでしょうか?

猪俣:私たちのプログラムは、ヘッドマウントディスプレイを用いて、この“つらい訓練”をけん玉、卓球、テニスといった“楽しいVRゲーム”に変えるものです。VR内の機能で、視力の良い方の目に映る対象物を消し、弱い方の目でしかゲーム内の対象を追えないように設計しています。これにより、お子さんはゲームに夢中になる中で、自然と必要な訓練を行うことができるのです。

両目で見ていると、どうしても視力の良い方の目で見てしまうため、弱い方の目は使われません。私たちのプログラムのように介入し、弱い方の目で物を見て網膜に光を当ててあげることが訓練になります。

なるほど。患者さんやご家族、医師、それぞれにメリットがあるのですね。

猪俣:はい。お子さんは遊びながら能動的に治療に取り組めるようになり、親御さんの負担は大きく減ります。そして医師は、デジタルログによって訓練状況を正確に把握できるため、より個別化された精緻な治療を提供し、全体の治療効率を上げることが可能になります。

このプログラムは、どのように患者さんの元へ届くのですか?

猪俣:これは「プログラム医療機器(SaMD)」であり、眼科で医師の診断のもと、現在の薬のように「処方」される治療用アプリを目指しています。本製品は、プログラム医療機器としての提供を考えています。

この小児弱視訓練用プログラムに行き着いたきっかけはありますか?

猪俣:普段の診療で、小児弱視のお子さんたちがそういった課題に非常に苦しんでいたというアンメットニーズ(満たされていない医療ニーズ)があったので、その解決のためにこのプロダクトを開発するに至りました。

実装までのタイムスケジュールはどのようにお考えですか?

猪俣:現在、10月の後半から特定臨床研究を行いますので、その成果をもとに検証的治験を行います。その後、医療機器申請を行って保険償還という形を目指しています。これにはある程度時間がかかります。具体的には2029年頃を目指すという形になるかと思います。

猪俣さんが起業に至った経緯を教えてください。

猪俣:2012年から3年半、角膜移植やドライアイと関連する眼の免疫の研究でボストンのハーバード大学に留学していました。その時に、かねてからビジネススクールに行きたいと考えていましたので、眼科の研究に加えて、ボストン大学でビジネススクールにも進学し、経営学を学びました。きっかけは、今後、医師にもリーダーシップやマネジメント能力が求められると考えたからです。それが自分の所属している順天堂大学医学部附属順天堂委医院への貢献にならないかと。

留学に行った時点では起業は考えていなかったのでしょうか。

猪俣:そうですね。ボストンのスタートアップエコシステムに触れる中で、研究成果を社会実装する必要性を痛感しました。帰国後の2016年からアプリ開発の研究を始め、データが蓄積した2020年にInnoJin株式会社を創業しました。

留学中にヒントとなるようなことはあったのでしょうか。

猪俣:ボストンにおけるスタートアップエコシステムに触れる中で、アカデミアにいながらも研究を社会実装する際には、スタートアップなどを作って私たちが研究したものを世の中に届けていくことが必要ではないかと考えるようになりました。「ボストンではスタートアップがアカデミアと連携して社会実装を進めることが当たり前でした。当時の日本ではまだ十分に進んでいませんでしたが、だからこそ私たちが挑戦すべきだと感じました。衝撃というよりは、こういったものは今後日本でも必要になってくるのではないかと感じました。

猪俣さんが医師を志したきっかけを教えてください。

猪俣:患者さんに貢献したいという思いと、自分自身も近視で眼科の先生や看護師さんに親切にしていただいた経験があります。中学生の頃には明確に医者になりたいと考えていました。

それから眼科の医師になるという道は一貫してぶれずに来られたのでしょうか?

猪俣:医学部に進学していろんな診療科を見ました。各診療科はどれも非常に素晴らしく、眼科を選ぶのは非常に迷いました。しかし最終的には、昔から医師を志したきっかけでもありましたし、実際に眼科に回ってみると、眼科は診断から治療まで全部できる診療科で、そこが非常に面白かったです。

何よりも、イノベーションに非常に関われる診療科なんです。目は新しいことが起きやすい。例えばIPS細胞が最初に使われたのも目の疾患に対してです。表面にある臓器なので状況が見え、トライもしやすい。イノベーションが起きやすい診療科で、新しいことに携われるのは非常にユニークだと考えて決断しました。

猪俣さんのその「新しいことへのチャレンジ」という姿勢は、どこからくるものなのでしょうか?

猪俣:私の一番好きな言葉は「挑戦、チャレンジング」です。特にアメリカにいた時に感じましたが、日本にいると壁に当たった時に「つらい」「やばい」と表現しがちですが、彼らは「チャレンジングな課題だね」と言います。これは非常に前向きな感じがして、どんな壁でも超えられそうな気がします。なので、私はこの「挑戦」を人生のテーマに置いていて、新しいことにチャレンジすることを心がけています。私のラボ自体も「InomataChallengingLab(猪俣チャレンジングラボ)」という名前をつけて、みんなで挑戦していく姿勢を忘れないようにしています。

壁にぶち当たった時にどう考えるかは非常に大事なことです。留学から戻られて起業された際の経緯、どのように起業を進めていったか、簡単にご紹介いただけますか?

猪俣:私が挑戦した当時は、まだ大学にスタートアップを支援する風土がなく、まさに手探りでした。「何そのスタートアップって。危ないんじゃないの」と言われる方もいました。どの分野でもファーストペンギンになるのは大変なことですが、周囲の理解を得るためには、粘り強く対話を重ねる必要がありました。

医師の方が病院勤務や開業医以外でキャリアを築くのは難しいことでしょうか?

猪俣:多くの医師は病院勤務か開業医として働いていますが、それ以外にも研究者という道があります。例えば今回ノーベル生理学・医学賞を取られた坂口志文先生は医師であるとともに研究者ですよね。それだけではなく、今はコンサルティング企業に行く人、製薬会社に行く人などもたくさんいます。

その中で私が思うのは、今、アカデミア離れが進んでいる状況で、それは夢がないからではないかと。研究離れも言われていますが、例えば大学で研究を頑張ってスタートアップで成功するという面白い将来もあるぞ、というところは非常に重要な点だと思います。私はそういったところでチャレンジしていきたいと考えています。

研究において苦慮したことはありますか?

猪俣:プログラム医療機器開発の領域はかなり最先端なので、いわゆる規制面も色々な変化や更新があります。その都度それに対応しながら進めていく必要があるので、その辺りが非常に大変なところかと思っています。

例えば、新しい承認制度(2段階承認制度など)が出てきたり、それを導入するかどうかとか。あとは我々のプロダクトの治験に向けたプロトコルについても、新しいことなので前例がなく、決めるのがなかなか難しかったりとか、そういったことがあります。

今、医療業界では医療DXが一つのトレンドになっています。過疎地域での医師不足や医療の地域差など、日本国内でもいろいろな課題がある中で、InnoJin株式会社のプロダクトが社会問題の解決につながり得るかと思います。広い視点で見た時のInnoJin株式会社の目標はいかがでしょうか?

猪俣:私たちが考えるのは、医療をもう少しユビキタスなものにしたいということです。ユビキタスとは「いつでもどこにでもそばにある」という意味ですが、つまりこれまでは病院に行かなければ診療を受けられなかった「施設医療」から、もう少し患者の皆さんの生活圏に寄り添った「ライフロングな医療」に変えたい、パラダイムシフトを起こしたいというのが目標です。もちろん病院でなければできない行為は多くありますが、病院でなくてもできたよね、ということもあります。そうすることで皆さんが便利になると思いますので、そういった挑戦ができないかと考えています。

現場に立たれている中で、医療業界に課題を感じる部分は多いですか?

猪俣:そうですね。医師の偏在は必ず起きていると思いますので、その辺りは患者さんに寄り添う形で是正が必要だと考えています。大学の活動の一環で過疎地域で診療を行った経験があります。それらの地域では、病院に行くのに1時間かけていくのが当たり前だったりします。何かあった時にすぐ駆けつけられないし、自分が運転できなければ周りの人の力を借りなければいけない。そういったことが非常に多くあります。そういったところは、うまくデジタルを使うことで、わざわざ行かなくてもいい病気かどうか判断してあげられますし、もう少し効率性を上げられるのではないかと思います。

ICTスタートアップリーグは2024年度に続いての採択です。昨年度のプログラムも含めて、リーグ自体のメリットや得られたものはありますか?

猪俣:昨年度は、私たちの組織づくりにおいてサポートしていただき、例えば採用戦略の策定などについてご支援をいただいて、今だいぶメンバーも増えて企業として充実してきました。今年はさらに、本日もそうですが露出やマーケティングの支援をいただいていますので、実際の事業に結びつけられればと思います。

一方で、すでにお話をいただいている地方自治体との連携など、私たちだけではアプローチできない方々におつなぎいただいて、事業をご相談する機会を頂戴していますので、そちらに非常に期待しております。

今後の中・長期的なビジョンを教えてください。

猪俣:VRを用いた小児弱視訓練用プログラム以外では、ドライアイの診断補助(図2)と眼科のオンライン診療専用プラットフォームがあります。眼科オンライン診療専用プラットフォームはてのひら眼科に導入され、既に社会実装が完了しています。これらを世の中の人に使っていただいて、先ほど言ったユビキタスな医療を実現していきたいです。

特に課題感を抱えている地方や、離島や無医村など、医師の偏在が起きている地域。あとは職域ですね。会社が忙しくて受診できない人はたくさんいます。そういったところは、企業や協会けんぽの皆様とタッグを組んで診療にあたっていきたいです。特に眼科領域は、企業でアンケートを取ると目の疲れがかなり上位に来るのですが、対応できていないことがほとんどで、それが労働生産性を下げる原因にもなっています。そういったところに介入できるのではないかと考えています。

図2.スマホアプリ型ドライアイ診断補助用プログラム医療機器

図2.スマホアプリ型ドライアイ診断補助用プログラム医療機器編集後記

取材前、なぜ現役の眼科医がスタートアップを立ち上げ、医療DXの最前線に挑むのか。そんな素朴な疑問を抱いていた。だが、猪俣さんの言葉を聞くうちに、その理由は明確になっていった。

「眼科はイノベーションが起こりやすい領域であり、そこから医療全体を変えていける」。その言葉の裏には、現場の課題に真正面から向き合い、未来の医療を“もっと身近に”しようとする強い信念がある。

つらい訓練を楽しい体験に変えるVRのように――。猪俣さんの挑戦は、医療そのものを“やさしく、前向きなもの”へと変えていく第一歩なのかもしれない。

@startupleaguejp 「眼科診療をもっと身近にしたい」InnoJin株式会社 インタビュー動画公開! #スタートアップリーグ #スタートアップ ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費/伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

InnoJin株式会社

/

InnoJin株式会社(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ