スマートフォンアプリからARスマートグラスへ――。

株式会社Nefrontの代表取締役CEO、今村翔太氏は現在25歳。会社を立ち上げたのは今から4年前、大学3年生の時だった。

少年時代にスマートフォンのビッグウェーブを体感した今村氏は、ARの市場や可能性の広がりにいち早く注目。GPSが届きにくい建物の中でも位置情報を特定することができる屋内ARクラウドサービス「IndooAR(インドアー)」を開発、提供している。

さらに今後期待されるARの機能が付いたスマートグラスの世界的な普及を見据え、空間情報のプラットフォームの構築を目指している。

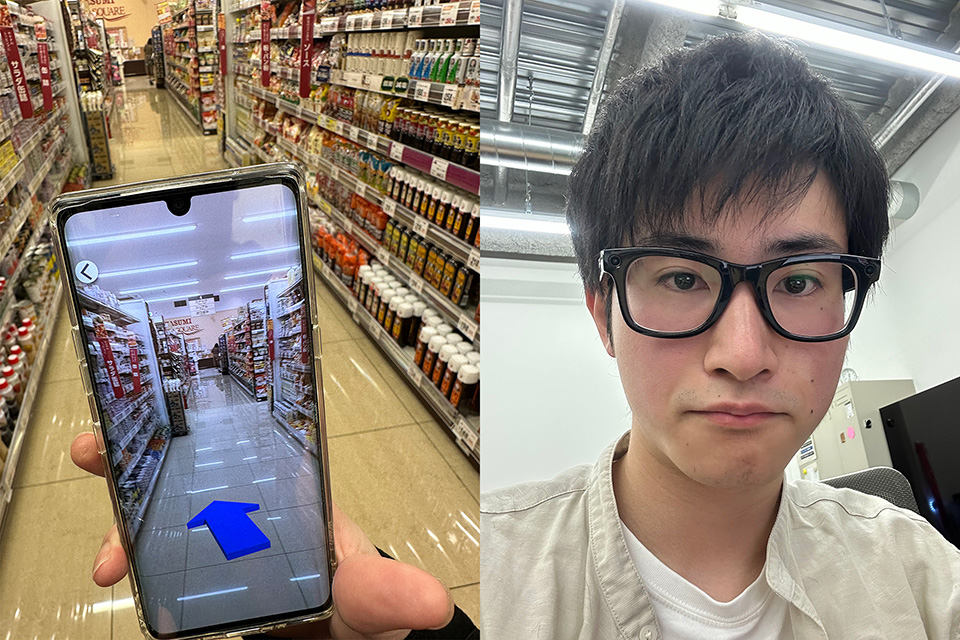

左:初期は商業施設での道案内における活用を模索していた。店内の位置情報を事前にスキャンした画像で照合し、行きたい商品の場所まで案内できるプロトタイプを開発。

左:初期は商業施設での道案内における活用を模索していた。店内の位置情報を事前にスキャンした画像で照合し、行きたい商品の場所まで案内できるプロトタイプを開発。いつ頃から現在の事業の領域に興味を持ち始めたのですか?

今村:私は2000年生まれですので、子どもの頃にiPhoneが登場して、中学生になるとLINEが出てきて周りの皆が使うようになったので、親に頼んでスマートフォンを買ってもらった世代です。

小学生の時に父親の書斎にあった孫正義さんやスティーブ・ジョブズさんの伝記本を読んで、インターネットやパソコンの黎明期にどのようにして事業が作られていったのかということを知り、非常に感銘を受けました。その後にスマートフォンという波がすごい勢いで伸びていく状況を、好奇心旺盛な思春期に目の当たりにしたものですから。自分もそういう新しいサービスやアプリケーションを作って、世の中に広められるようにしていきたいなと思うようになりました。

筑波大学の情報科学類に進んだ理由は?

今村:実は高校時代に挫折を経験しまして。1、2年生の頃に自分でアプリケーションを作ろうとしたけれど、ちゃんと動くところまでいかなかったり。校内で年に2回開催するイベントの企画・運営もやっていて、生徒を応援するためにという趣旨で講師に元総理大臣や会社の経営者、ソフトウェアの開発者やクリエイターなど何十人も来ていただきました。毎回1日5000人くらい集めたんですよ。何かを立ち上げて回すというのは昔から好きだったんですが、そこに技術が絡んでくるとなかなか思うようにならなくて……。自分がやりたいこととのギャップを埋めるために、情報科学とかがちゃんと分かるようになりたいと思ったんです。

なぜ、大学在学中に会社を作ろうと思ったのですか?

今村:もとから「自分でサービスを作って起業したい」という気持ちが念頭にあったことに加えて、筑波大は起業家教育に非常に力を入れていて、当時はスタートアップの創出数が日本で1、2位でした。外部のベンチャーキャピタルや上場企業の経営者を招いてスタートアップのピッチをして、最終成果発表会までするような講座を1年時から受けていたので、自分で事業を立ち上げていくイメージもつきやすかったんです。2年時には、じげんグループに9カ月ほどインターンシップに行かせていただいて、ウェブサイトからアプリ版を作るプロジェクトを事業としてローンチするところまで担当させてもらいました。

それから3年生になってアプリケーションの開発に取り組んでいた時に「今後、個人開発者としてやっていくだけじゃなく、会社を作ってよりしっかりサービスとして提供していきたい」と思いました。そして、学生の今だからこそ挑戦しやすいんじゃないかと。そう考えられるような環境に恵まれていたことが大きかったですね。もし別の大学に入っていたら、学生時代に起業することはなかっただろうし、あるいは起業せず憧れのまま終わっていたかもしれません。

起業のタイミングは、どのように決めましたか?

今村:弊社の設立日は私が大学3年生だった2021年6月なのですが、その前の週に学生向けの講演会で株式会社ディー・エヌ・エー代表取締役会長の南場智子さんのお話を聞いて、「今すぐ起業しよう」と半分くらい勢いで決めました。ディー・エヌ・エーではその頃から社員の独立・起業を応援するような制度を採用したりしていたようで、「若いうちからどんどん面白いことをやっていこう」「失敗しても、またチャレンジしていけばいい」ということを言われました。

たしか講演会が木曜日か金曜日だったので週末には社印を発注して、翌週に定款認証のプロセスを経て、その次の週の前半には法人登記が完了。思い立ってから10日足らずで、パッと会社を作っちゃいました。

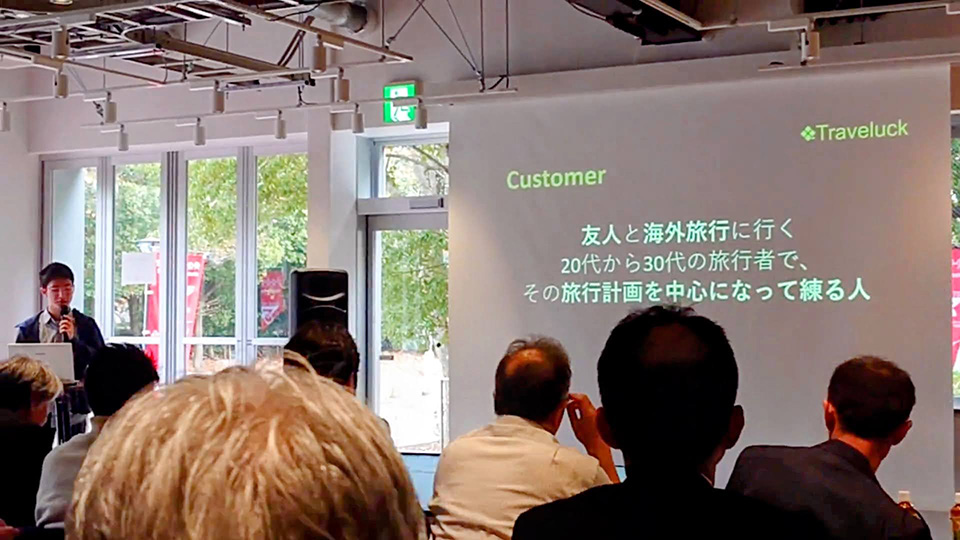

学部1年の際に受講した起業家育成講座の最終発表会。上場企業創業者や投資家、副学長などが審査員に並ぶ中で、初めてのピッチ経験。

学部1年の際に受講した起業家育成講座の最終発表会。上場企業創業者や投資家、副学長などが審査員に並ぶ中で、初めてのピッチ経験。ARを活用したサービスで事業展開しようと思われた経緯は?

今村:我々が研究・開発を始めた2020年代にはスマートフォンのアプリはすでに飽和状態で、次はARのスマートグラスの時代が来るだろうと思っていました。その際に必要になってくるサービスを作っていくことは、世界を変えるようなプロダクトになる可能性を秘めているとともに、自分が本来やりたかったことでもあります。

そこからどのようにして屋内ARクラウドサービス「IndooAR」の開発につなげていったのでしょう?

今村:ARの技術をどう活用しようかと考えた時、当時は「ポケモンGO」などのエンタメやプロモーションなどには使われていたけれど、何かしらの情報を案内するといった、より実用的なアプリへの活用は進んでいなかった。道案内といえばグーグルマップはあるけれど、そこから先はあまりないなと。だったら建物の中で困っている課題があるんじゃないか。それらを解決するために建物内で位置情報を特定し、周りの情報を出して案内をしてあげるサービスがあったらいいんじゃないかと思い、今の領域に行き着きました。

実証実験、運用が進められているIndooARは、どのようなシステムですか?

今村:GPSが届きにくい屋内環境において、スマートフォンのカメラ画像とセンサー情報をもとに今いる位置を特定して、自分が行きたい場所への誘導や周辺情報の管理、ARコンテンツの表示などを可能にする「空間情報管理システム」です。

建物の中は似たような形状の場所がたくさん存在することも多く、既存のVPS技術では正確に位置を特定することが難しいケースがありました。IndooARはそうした反復形状にも対応可能な当社独自のVPS方式と、展示会などのように形状が流動的な環境向けのARマーカー方式の2つの屋内位置特定技術を使い分けることで課題をクリアにしています。

どのような場所での使用を想定されているのでしょうか?

今村:サービスの提供先、用途としましては昨今、人手不足が深刻化しているビルやインフラなどのメンテナンス業務の効率化、イベント会場や商業施設でのルート案内、スーパーや倉庫内での物品の管理などを想定しています。

江東区にあるイノベーション施設「温故創新の森 NOVARE」で、2025年5月から実装されていますね。

今村:東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」のサポートを受けて、「温故創新の森 NOVARE」を所有・運営している清水建設株式会社さんとマッチングしていただきました。こちらの施設内の点検・修繕業務にIndooARを活用していただいていますが、実際に使ってみて、うまくいっている部分とそうでない部分と両方あります。以前使われていたシステムにまとまっている点検記録などの既存の情報をうまく連携させられるかとか、連携後にちゃんと機能するかどうかといったところを、お客様と一緒に模索している状況です。

IndooARに続く、もう一つの柱として開発しているのがAI図面管理ツール「Filefront(ファイルフロント)」ですね。

今村:建物に関する情報は、基本的に紙の状態でまとめて保存されていることが多いですよね。Filefrontは、そうした書類ベースの情報の管理を効率化することを目的としたツールです。膨大な書類をAIが解析して、どの図面・画像・説明書が、建物内のどの場所に関する情報なのかをすぐに探し出すことができるシステムになっています。

我々のお客様である建設業や不動産業界の方々のニーズをうかがいながら、2024年の春頃から開発を始めて、すでに数社のゼネコンさんの現場で使っていただいています。今後はFilefrontで取り込んだデータをIndooAR上で表示できるようにつなげていき、お客様にセットでご利用いただけるようにしていこうと考えています。

左:「IndooAR」ARで空間情報付きの点検報告を行い、表示を行うイメージ。

左:「IndooAR」ARで空間情報付きの点検報告を行い、表示を行うイメージ。ICTスタートアップリーグには2023年度から3期続けて採択されていますが、参加してみて良かったと感じていることは?

今村:初年度の頃はまだまだ事業とは言えなくて、「こんな面白いプロダクトを作っているんですけど……」みたいな段階でした。そこから審査員の方々から時には厳しいコメントをいただきながら、お客様を見つけて、ニーズに沿った開発・取り組みを進めてきました。3年目になって提案内容もだいぶ変わってきていますし、売上的にもついてきている状況なので、この方向性だったら事業として立ち上がっていきそうかなと感じています。

また福田正運営会合長がよく「皆で一緒に頑張っていこう!」とおっしゃるように、スタートアップリーグは単に資金面の支援をするだけでなく、自分と同じ志を持った採択者の方々とつながりが作れることが、すごくいいですよね。実はこの後、昨年度のイベントや勉強会で知り合って仲良くなった方々と飲み会があるんですよ。お互いの近況や「ICTを使って課題をどう解決していこうか?」といったことを話し合ったり。「あちらの会社はすごく進んでいるなあ」とか、皆さんからたくさん刺激をもらっています。

今後の展望について教えてください。

今村:建物の情報管理や業務の効率化、それらのサービスを有効に活用してもらうことを足元の事業として着実に進めていきながら、我々がもともとやりたかった空間情報のプラットフォームを作るというところに力を入れていきます。

ちょうど今年から来年にかけて、いろんなスマートグラスのデバイスが出てきています。ところがデバイスが出ただけでは情報は得られなくて、ユーザーが訪れた先々で「どんな情報があるのか?」「自分は今どこにいて、どんな情報が必要なのか?」「そこで何をすればいいのか?」といったことをAIやデバイス、アプリケーション側が把握していなければいけません。我々はそのようなアシストができる仕組みを作っていきたいと思っています。

来る時代に向けての準備を進めていると。

今村:そうですね。例えばビルの点検業務の際には、耳元で「この箇所を確認してください」「次はこの階に行ってください」といった音声指示が聞けたり、画面に表示されたり。大きな会場に行った時には、自分の目的のホールや座席までのルートがパッと出てきたり、イベントに関する解説があったり。建物という現実空間と、さまざまな図面や画像、過去の記録などの情報のレイヤーを融合させて表示してあげるということです。

誰もがスマートグラスをかけて生活するような未来が近づいているのでしょうか?

今村:MetaのAIスマートグラスはアメリカで200万台くらい売れているのですが、さらにARの機能が付いたデバイスがつい先週発表されて、今後は1000〜2000万台とどんどん普及していくことが見込まれます。それに伴って弊社のプラットフォームのニーズも増えていくと考えることができるでしょう。

どんな経営者、技術者になっていきたいですか?

今村:スマートフォンが登場した時は、ただの傍観者で何もできませんでした。でも今はプレーヤーのポジションにいるので、これから来るであろうARスマートグラスがもたらす変化の波に今度はしっかり乗って、経営者としても技術者としても「自分はこれを作ったんだ」と胸を張って言えるようになっていたいですね。

さらに何年後かのキックオフイベントに呼んでいただいて、「このスタートアップリーグで育ててもらって、苦労しながらここまで来たんだよ」という話ができるように頑張っていきたいと思います。

編集後記

世に出るまであと1、2年はかかると見ていたARスマートグラスが、先ごろ発売されたことで「未来がかなり足音を立てて近づいてきた印象を受けています」と、胸を高鳴らせている今村さん。新しいプロダクトを作り出すことが大好きで、判断力や行動力、時代の先を読む力も非常に優れていると感じます。来たるAR時代の若きトップランナーとして、世界を股にかける活躍が大いに期待されます。

@startupleaguejp 株式会社Nefront 今村氏の動画インタビュー!スタートアップリーグへの参加を決断した理由とは? #スタートアップリーグ #スタートアップ #建設業 ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社Nefront

/

株式会社Nefront(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ