革新的な3D技術「SR3D」で、世界中の人々を幸せにするメタバースを創出 【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:ビジョンコネクト株式会社】

「視覚」は脳活動の約7割に影響を与えている――。

ビジョンコネクト株式会社は、この興味深い事実に着目。脳が3D空間をどのように認識しているのかという脳科学に基づき、従来の3D技術からさらにリアリティーを追求。最先端の3D表示技術「SR3D(スーパーリアルスリーディー)」を開発した。

視覚的な現実世界を再現することが可能な「SR3D」は、外科手術やさまざまな疾患の治療などの医療分野をはじめ教育、産業、エンターテイメントなど、あらゆる領域に展開。現代社会が抱える課題を解決することで、代表取締役社長の太田益幸氏が描く、誰もが幸せに暮らせるメタバースを作り上げていく。

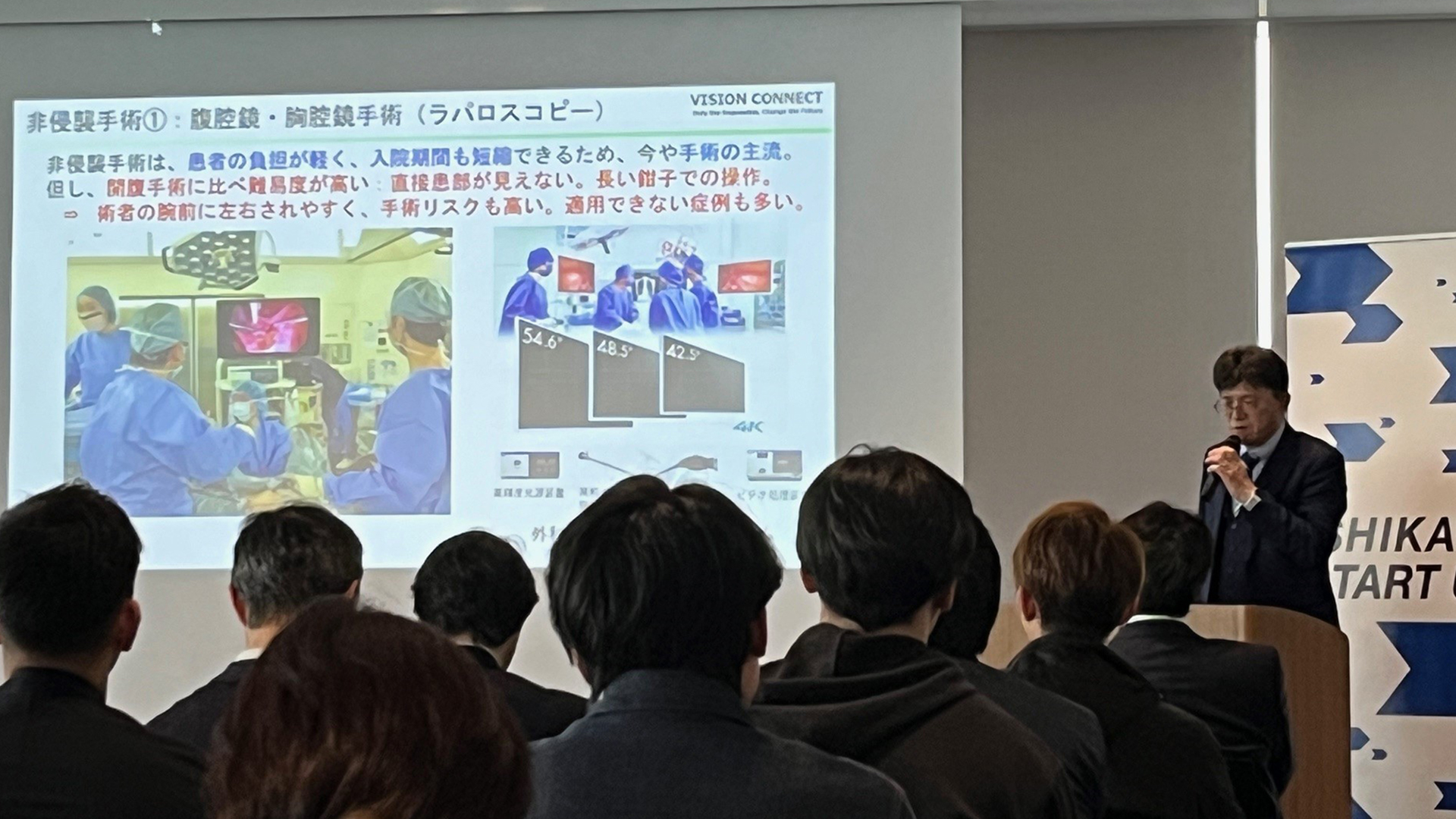

講演する太田益幸氏

講演する太田益幸氏大手メーカーで視覚技術に必要な知識やノウハウを習得

ご実家は岐阜県で町工場を営まれているそうですが、今の仕事で影響を受けている部分はありますか?

太田:トヨタのお膝元で自動車関係の部品を製造している家庭で育ったので、幼い頃からもの作りには大変興味がありました。なかでも動く物への関心が特に高くて、将来はアニメで見たドラえもんやベイマックス、コブラに出てくるアーマロイド・レディのように主人公の人間に寄り添って、心と体の両面から支えてくれるロボットやアンドロイドを作りたいと思っていました。

ただ、私が高校生の頃はロボット工学科がある大学はまだなかったので、電気電子工学科に進み、大学院を卒業した後は日立製作所に入社しました。いつか起業してみたいという気持ちは若い時からずっとありましたが、その前にまずは会社に入ってさまざまな社会的経験を積んだ方が良いと考えたんです。

どのようなプロジェクトを担当したのですか?

太田:液晶ディスプレイの研究・開発を行う部署に配属されて、現在のデファクトスタンダードであり、世界で初となる「IPS液晶」の基礎研究から商品開発まで、約10年にわたって携わりました。

「IPS液晶」とはどういったものでしょうか?

太田:当時のスタンダードはツイステッドネマティックという方式で、画面を見る角度によって映像の色が変わったり、白黒が反転して見えたりする、視野角が狭いことが最大の弱点でした。当時は、別の部署の先輩研究者と自発的サイドワークとして始めたIPS方式でしたが、試作をしてみたところ、どの角度からでも同じように見えるようになって、視野角が抜本的に改善できることが分かったんです。そこで、当時の研究室長に提案したところ。最初は「そんなものうまくいくわけがない」と全否定されたのですが、別の上司の口添えもあってゴーサインが出てからは風向きが180度変わり、多くの仲間の協力も得られ、困難はあったものの製品化まで漕ぎつけることができました。初めの頃は、大部分の開発をほぼ一人でやっていたので本当に大変でしたが、そのおかげで幅広い知識やノウハウを習得することができました。それが、大変面白かったんですけどね。

液晶ディスプレイは、本来やりたかった研究・開発とは違いますよね?

太田:そうだったんですけど、当時は液晶ディスプレイの分野は日本が最先端で世界をリードしていましたし、映像を見たり出したりする技術は、将来的にいろんな活用先が出てくるだろうと思われたので、「これはやっておいて損はないだろう」と。実際に現在開発している技術に関する知識やノウハウも、ほぼその時に培われたと言っても過言ではありません。

メンバーによる研究の様子

メンバーによる研究の様子海外赴任中に日本の“DX遅れ”を実感

起業をしたいと思った背景には、どのようなビジョンがあったのですか?

太田:今の社会はネット上に多くの批判や妬みなど、人の心を傷つけるような書き込みがあったり、真偽不明な情報があふれかえっていて、かなりギスギスしている状況をとても危惧していました。多種多様な意見が聞けるのは良いことですが、ある人にとっては良いことが、ある人には悪いことにもなる。単一の世界では、そこに必ず利害関係が発生します。これは未来永劫、避けて通れない課題だと思いましたが、メタバースというものを作ったら解決できるんじゃないかと考えたんです。

具体的にはどのように問題の解決につながるのでしょうか?

太田:メタバースは一つの世界ではなく、複数の世界が作れます。そこにはいろんなコミュニティーが存在し、自分にとって一番相応しいコミュニティーに参加すれば争いも起きない。皆が同じ価値観を持って衝突を避けられる多様な世界、もう一つの現実世界があれば、誰もが自由に自己表現ができて承認欲求も満たされます。

なるほど。

太田:しかし今の3Dの精度は現実世界を感じられるレベルにはなかったことから、もっともっとリアリティーを上げるために、独自の3D表示技術である「SR3D」を考案しました。社会課題を解決しながら、世界中のすべての人たちを幸せにできる本物のメタバースの実現を目指すことが、起業に当たってのビジョンとしてありました。

実際に起業に踏み出すきっかけになったことは?

太田:10年勤めた日立製作所を退職した後、2010年からパナソニックの社内カンパニーであるエコソリューションズ社(現、ライフソリューションズ社)に勤務していた頃のことです。当時ウェルネス関係のDX事業の市場開発を担当していて、中国・北京に2年ほど駐在していました。その時に「日本のDXってめちゃめちゃ遅れているな。デジタル後進国と言われても仕方ないな」ということを痛感したんですね。

そこまで差があったのですね…。

太田:例えばウーバーイーツが日本で普及する5年以上前に、中国では「ワイマイ」というフードデリバリーサービスが導入されていました。またタクシーの配車アプリも同じく10年前には利用していたし、ライドシェアもできていた。中国はDXが立ち上がるのも普及するのも、ありとあらゆる面でスピードが日本とは全然違う。さらに改良もどんどん進んでいるので、システム的な完成度もものすごく高いんですよ。それで帰国後に「日本から世界に通用する新たなDXを創出しよう」と思ったことが、今回の起業の起点になりました。

貴社のコアコンピタンスである「SR3D」と従来の3Dとの最大の違いは?

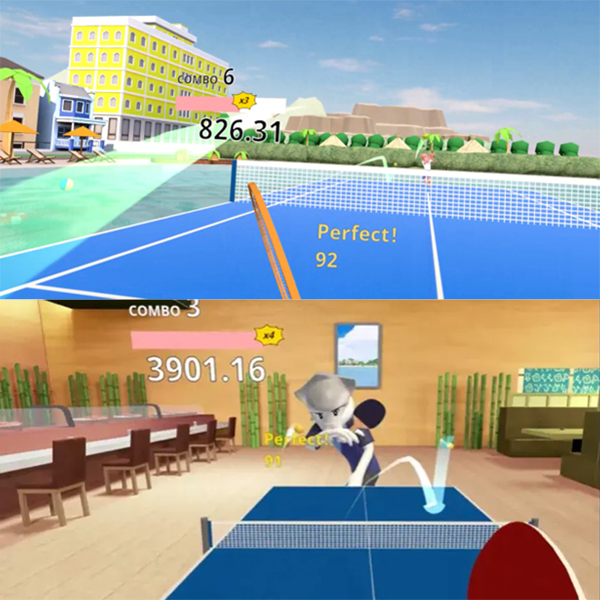

太田:簡単に言うと、今まではアミューズメント的な臨場感が体験できる「幻の3D」。我々が開発したSR3Dは、実物がまさにそこにあるように見える「本物の3D」で、視覚的な現実世界を再現することを可能にする革新的な技術です。

私たちが思い浮かべるのは、映画館などで青と赤のメガネをかけて見たような3Dとはどのような点で異なるのでしょうか?

太田:従来の3Dは両眼視差式といって、目にした映像が頭の中で錯覚を起こすことで物が飛び出て見えますが、その物が飛び出た位置や凹凸など細かい個所までは見えません。それに対して、人間の脳が3D空間をどのように正確に認識しているのかという脳科学に基づいて開発したSR3Dは、物を操作したりするために不可欠な空間認知などの情報を正確かつ効率的に脳に伝えることができます。

視覚情報を目ではなくてストレートに頭でどう理解しているかというところにつなげることで、その中間にある不要な情報をできるだけ省いて、より自然な3D映像を脳に理解させているのです。

「脳に理解させる」ですか……。

太田:そうです。さらに入力した画像を脳に効率的に伝えるために、視線の動きをモニタリングして、その人が何を考えているかを推測しながら一番適切な映像を見せていくという、セマンティック(映像自体に意味づけ、特徴づけする)な部分の開発にも現在注力しています。

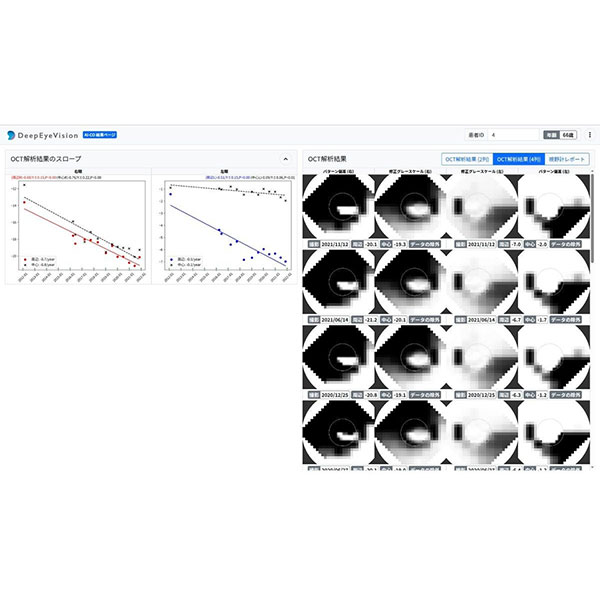

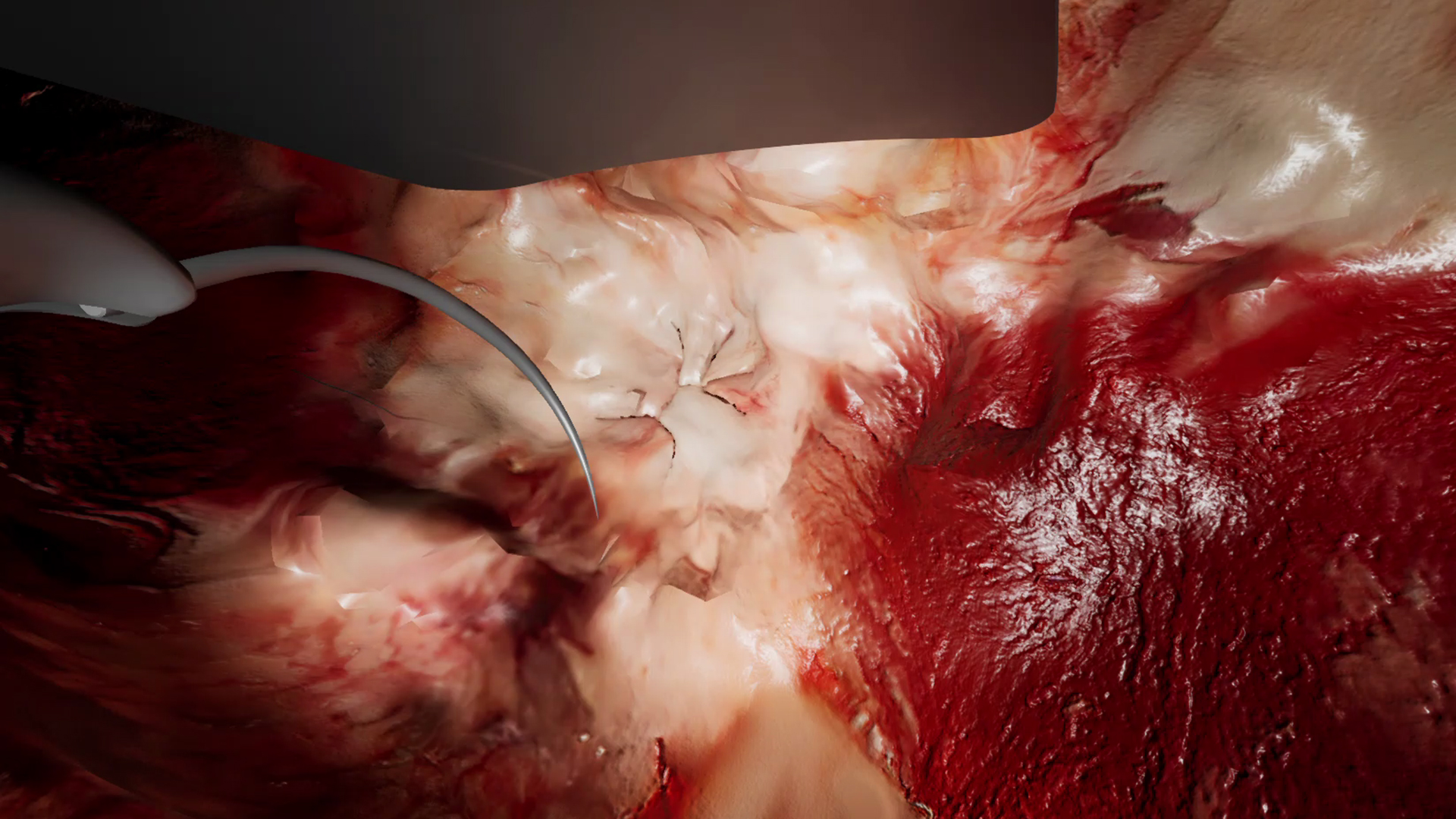

SR3Dを使用した心臓僧帽弁形成術シュミレーション用CG動画

SR3Dを使用した心臓僧帽弁形成術シュミレーション用CG動画手術用機器から始めてあらゆる分野に展開

「SR3D」を活用したシステムを、どういった分野で事業化を進めているのですか?

太田:これまでになく正確な視覚情報を提供できるという強みを最大限に生かせる事業として、低侵襲手術向けのSR3Dモニターシステムを提案しています。メスを使った患部の切開・切除や縫合など、一連の治療行為においてミスなく安全かつ円滑に手術を行うことが可能で、手術シミュレーションに詳しい医師からも「ここまでのレベルのシステムは世界でも見たことがない」との感想をいただきました。

それは心強いコメントですね。医療のどういったところに寄与できそうですか?

太田:慢性的な医師不足の解消、外科医の負担の軽減などにも大いに貢献できるので、ゆくゆくは世界中の医療現場で活用されることを目指しています。

医療用の機器の認証には2年くらいかかりますので、まずは2027年中にシミュレーション用のモニターを、そして2028年中に手術用のモニターを商品化していく計画です。

手術向けのシステムに続いて考えているのは?

太田:実は、大脳皮質の約半分が視覚情報の処理に直接使われているということが分かっています。映像の情報って、脳の活動にすごく関係するんですよ。映像をうまく工夫していけば脳の活動に作用することができて、それがメンタルヘルスやブレインヘルスに非常に効果を与えるということが、アメリカの大学の研究成果でも出ています。

SR3Dを活用して、そういった視覚情報をどんどん脳に流していくことで、うつ病や認知症など今、社会課題になっている病気や症状の治療の手段にもなり得ます。まずは医療やヘルスケアなどのウェルネスに直結する分野に主軸を置く方向で、その後は教育やリスキリング、産業用の遠隔操作など、ありとあらゆる分野に展開していくつもりです。

さらに先の将来的な目標は?

太田:最終的には、かねてからの夢であるロボットの開発につなげていきたいですね。今後、AIやロボットと人間が共存共栄していかなければいけない時代が必ず来るでしょう。その時はAIやロボットも一つの人格として、生身の人間と同じコミュニティーに入ってくることになります。ロボットが現実世界を認識する場合、今はLiDARやステレオカメラなどを使って3D情報を集めていますが、SR3Dの技術は出力側だけでなく入力側ももっと精度よく、効率的に収集できるようになります。つまり人間の目と同様に、ロボットにも効率よく現実世界を正確に認識させることも可能になるんです。

なるほど。「SR3D」をロボットの「目」に転用すると。

太田:はい。SR3Dが人間の視覚補助や能力拡張だけでなく、ロボットの「目」としても機能する社会インフラの一部となれば、今までにない新しいコミュニティーが形成され、新しい価値や生き方、社会、経済などが構築されて皆が潤い、新しい楽しみもどんどん増えていくことが考えられます。そういう世界の創出を目指していきたいと思います。

太田氏を中心に「SR3D」の社会実装に向けて日々挑戦を続けるメンバー

太田氏を中心に「SR3D」の社会実装に向けて日々挑戦を続けるメンバー 編集後記

自他共に認める“非サラリーマンタイプ”であるにも関わらず、約30年にわたって複数の企業に勤務してきた太田さん。その間「いつか必ず起業したい」という強い思いを胸に抱き続け、昨年ついにビジョンコネクト株式会社を設立。経験と実績を十二分に積み重ね、満を持しての起業でした。自ら開発した「SR3D」は、ロボットを作るという子どもの頃からの夢をかなえるとともに、中学生でパソコンにハマって以来、憧れの存在だったというスティーブ・ジョブズのように世界を大きく変える技術になるでしょう。

『ビジョンコネクト株式会社』SNS動画

@startupleaguejp 究極のイマーシブの実現へ・・ビジョンコネクト株式会社 太田氏にインタビュー! #スタートアップリーグ #インタビュー ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

ビジョンコネクト株式会社

/

ビジョンコネクト株式会社(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ