eスポーツの地位をリアルスポーツに近づける――ゲーマー視点で「欲しい」をツクル! 【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:TsuCre】

ゲームを真剣勝負の競技として争う「eスポーツ」は、今や世界的人気を誇り、賞金も高額化、プロゲーマーとして生計を立てる選手の存在も広く知られるようになった。

そんなeスポーツの世界に革新的進化をもたらそうとしているのがTsuCre。京都大学と東北大学の大学院生が手を組んで始めた、ゲーマー向けプロダクトを開発するチームである。

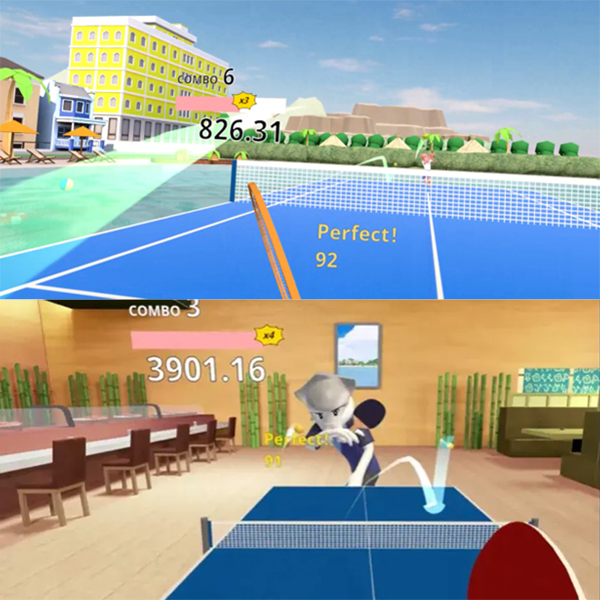

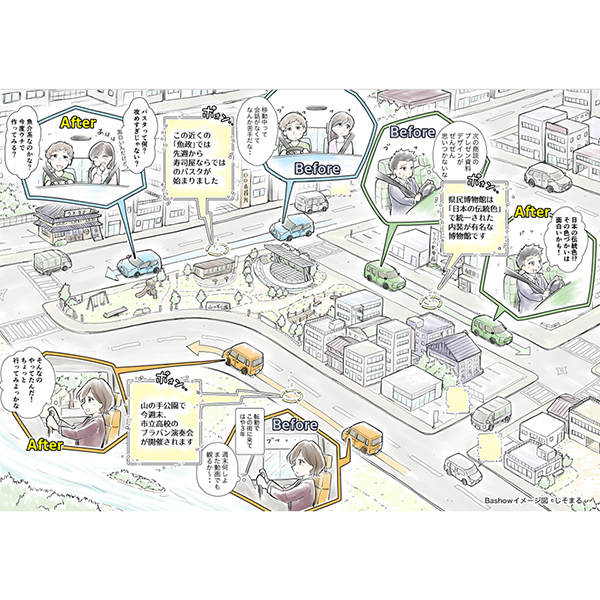

取り組んでいるのはゲーマーに向けたAI解析・コーチングプラットフォームの開発。簡単に言えば、ゲームのプレイ 画面を解析し、そのデータからゲームの技術向上ポイントをアドバイスするサービスだ。

TsuCreの代表である大矢結貴氏は、自ら4000時間以上プレイをしてきたゲーマー。その立場からeスポーツの多岐にわたるワールドワイドな可能性を感じて、TsuCreを結成し、開発を始めた。目標はeスポーツをリアルスポーツと同等の地位に上げること。その嚆矢たるThumasterが業界を変える可能性について語ってもらった。

高度な分析やコーチングを誰もが受けられる

現在、開発中のサービス内容について教えてください。

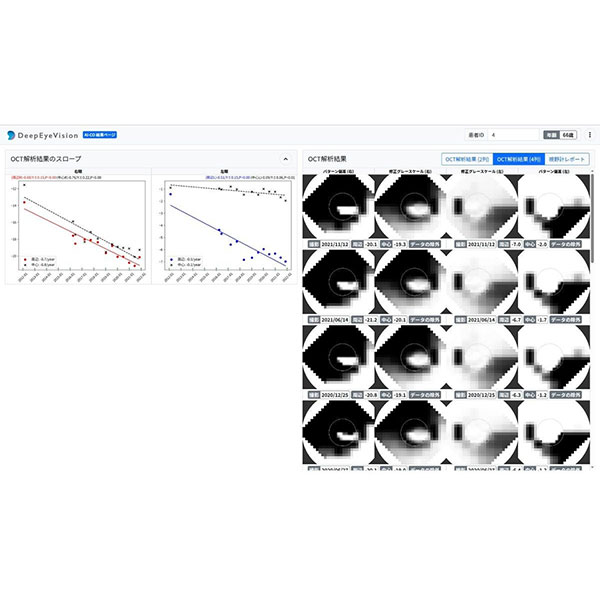

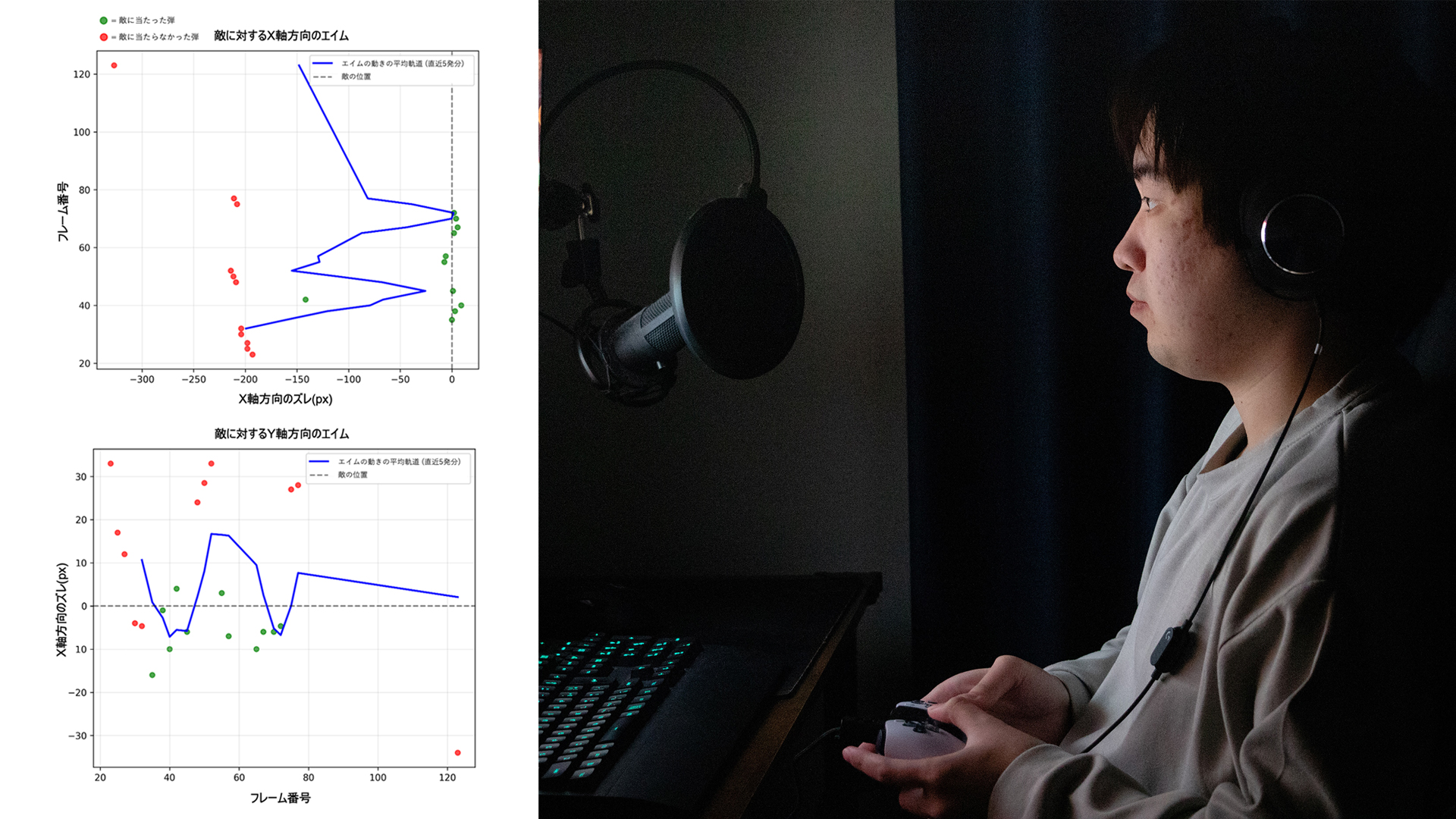

大矢:「Thumaster」(サマスター)は一人称のシューティングゲーム、いわゆるFPS(First Person Shooter)のプレイヤーが、プレイ動画とデバイス入力をアップロードするだけで、ゲーム中における命中率、武器別の命中精度、距離別の命中精度、照準ブレの割合などを自動解析します。その解析結果をもとにプレイヤーの課題に応じた改善のフィードバックをAIを用いて提供するまでがサービスですね。

つまり、上手くなりたいプレイヤーに向けて、プレイ動画をもとに「命中精度が長距離だと高いが短距離だと低い。もっと短距離を練習しましょう」といったアドバイスをしてくれる、というイメージで合っていますか?

大矢:そうですね。従来はプロチームや一部の上級者しか利用できなかった高度な分析やコーチングを、誰でも短時間で受けられる環境を提供するわけです。

現代のリアルスポーツ、たとえば野球やサッカーの世界では、試合から個人の技術までさまざまなデータ分析が行われ、それを技術や勝率の向上、あるいは選手のスカウティングにつなげています。eスポーツの世界でも、そのような動きが出てきているのですね。

大矢:はい。野球やサッカーの場合、データドリブンな育成と評価の文化が競技レベルを押し上げ、さらには選手と観客の双方にとって魅力を高めることにもつながってきました。しかし、eスポーツは急成長を遂げながらも、この領域において遅れをとっています。プロや一部のトップチームでは分析ツールや専属コーチが存在しますが、多くの選手は感覚に頼った練習を繰り返し、成長速度や方向性にもバラツキがあるんです。

先ほどの例を出せば、本当は長距離が得意と思っていたが、実は短距離の方が得意だった、と選手の感覚と実際の結果がズレていても、それに気づかないケースなどもありそうです。Thumasterを使えば、そのズレを客観的に認識、改善への正しい道筋が見えてくる。

大矢:これは客観的な評価基準が不足しているとも言えます。だから、選手の移籍市場では実績や印象が重視され、実績は少ないが潜在的に優れた選手が適切に評価されないケースも少なくないです。

野球やサッカーでは移籍市場や新人選手の獲得においても、今はデータを用いて客観的に評価したり、「掘り出し物」的な選手の発掘にもつながっています。Thumasterが普及すれば、eスポーツにもそのような流れが生まれそうです。

大矢:まさにそのとおりです。

ROCKET PITCH NIGHT 2025 ULTIMATE登壇の様子

ROCKET PITCH NIGHT 2025 ULTIMATE登壇の様子

「うまくなりたい」ゲーマーの欲望が開発のきっかけに

そもそも、どのような経緯でThumasterの開発が始まったのでしょうか?

大矢:もともとTsuCreは誰でも簡単にカスタマイズや修理ができるゲーミングコントローラーの開発するために結成したチームなんです。私自身、ハードなゲーマーだったのですが、コントローラーがすぐ壊れてしまうことが不満で……それを解決したかったんです。

ビジネスというよりも趣味が先、みたいな感じですね(笑)

大矢:ただ、Amazonのゲーミングコントローラー のレビューを読むと、同じような不満を抱いているプレイヤーが多いので、これは需要があるかな、とも感じたんです。実は、そのコントローラーを売るための営業ツールとして思いついたのがThumasterなんです。Thumasterでプレイ動画を解析することで、自分のクセなどが分かり、適切なコントローラーを選べる……みたいな。

それが結果的にThumasterがメイン事業になった。

大矢:諸事情あってコントローラーの開発をストップすることになりまして。完全にストップしたあとに、今後、どのようにしていこうかと考えたときに、とりあえずゲーマーたちとゲームをしようと思ったんです。実際に配信者やVtuberの方とゲームをしている中で、スクリム(競技形式の練習会)やコミュニティ大会に向けて、彼らは楽しみながらもひたむきに練習していました。そこでゲーマーたちの「うまくなりたい」というニーズが思った以上にあると感じました。言われてみれば、私自身もゲーマーですが、プレイした4000時間のうち2000時間は良い時間ではなかったですし……。

「良い時間ではなかった」とは楽しくなかったということですか?

大矢:楽しくない、というか、どんなゲームでもプレイヤーは最初はよちよち歩きで、敵にすぐやられてしまいますよね。それでうまくなりたくてYouTubeを見ながら勉強もするんだけど、なかなか上達しなかったんですよ。「うまくなる」方法って2種類あるんです。最初は外的要因だと思ってコントローラー選びを重視したのですが、内的要因、プレイ内容もやはり大きい。そこでThumasterのようなサービスがあればゲーム体験を進化できると感じました。

eスポーツはデジタル分野ですから、データ解析も進んでいるイメージですが、実はあまり存在していなかったのでしょうか。

大矢:アメリカのスタートアップでは、最近、出てきています。ただ、MOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ。3人対3人や5人対5人など、2チームに分かれ、それぞれの拠点を攻め落とし合い、敵本拠地を破壊することを主な目的とするタイプのゲーム)の分野が中心で、キャラの動かし方や戦術部分での解析が中心。FPSにおけるフィジカル分野のデータ解析はなかったので、「ここなら勝負できる」「いけるかもしれない」と感じました。

この場合の「フィジカル」とは、どのような意味になりますか?

大矢:意味は2つあります。1つはコントローラーやマウスをどのように、どれくらい動かしているか。もう1つはどれくらい弾を敵に当てているか。今はThumasterの開発では後者に重きを置いています。

なるほど。いずれにせよ、TsuCre、そしてThumasterは、ビジネスありきではなく、大矢さんのような真のゲーム好きの不満、欲求、課題解決から始まったんですね。

大矢:それに加えて、私は大学時代から起業家ってカッコいいな、とは感じていました。なんとなく「鮮烈な生き方をしたい」という思いもあって、それも現在につながっています。

Thumasterによる分析

Thumasterによる分析

ノズルフラッシュにテロップ……画像解析の行く手を阻む障壁

ICTスタートアップリーグに応募した動機は何だったのでしょう?

大矢:1つは資金面。あとはTsuCreのメンバーは全員24歳以下という、とても若いチームですので、技術的な部分で経験が足りない。そこをフォローアップしてくれる人がほしいと感じていたことも大きいです。

具体的にはどのような技術的課題なのでしょう?

大矢:まずはデータの解析精度の向上。例えばゲームの解析において、自分と敵の間の距離を推定するのは意外なほど難しいんです。車の自動運転技術も似た推定が必要になりますが、複数のカメラが撮影した複数の画面で解析を行います。ところが、ゲームの場合は基本的に1つの画面から解析、推定をしなければならない。これが難しいんです。敵は激しく、速く動きますから、その追尾をする必要もありますし。

敵を敵と認識するのも一苦労なのですね。

大矢:さらにゲームの場合、自分が撃った弾のノズルフラッシュ、すなわち銃を撃ったときに出る火花が大きすぎて、一瞬、敵が隠れてしまう。そのせいで敵を敵と認識しなくなってしまったり。火花が大きく強い方がプレイヤーとしては気持ちよいのですが、解析をしている身からすると「そんなにノズルフラッシュいらない!」と言いたくなります(笑)。

なるほど。外からは分からない苦労も多いんですね。

大矢:ちなみにVチューバーさんのゲーム配信動画を解析する場合、プレイ画面に載っているテロップなどを排除しないと解析しにくいので、それもけっこう大変です。

配信動画をアップロードするだけ、という手軽さがないとサービスとして普及しにくそうですしね。

大矢:ICTスタートアップリーグでは、ぜひそういった課題解決に長けた方に出会えることを期待しています。また、Thumaster以外の事業のアイデアもあるので、その分野の関係者の方を紹介してもらいたいとも思っています。

Startup World Cup 東北予選スチューデントピッチに登壇したテックリーダーの本田さん

Startup World Cup 東北予選スチューデントピッチに登壇したテックリーダーの本田さん

「新しい指標」がもたらすeスポーツ界の革新

最後に今後の事業展開、会社のビジョンについて教えてもらえますか。

大矢:短期的には今、Thumasterのα版が完成間近なので、それをプロゲーマーや配信者の方に使用してもらい、フィードバックをいただきたい。さらに来年始めには一部機能を追加したβ版が完成予定なので、顧客反応次第でさらに資金調達をしてグロースしたいですね。

長期的にはいかがでしょうか?

大矢:顧客の方に「ゲームがうまくなりたいなら Thumaster 」と思ってもらえるような実績を積み上げていきたいです。すると、Thumasterの展開も変わってくる。

具体的には?

大矢:Thumasterは「ゲームがうまくなりたい」というプレイヤー向け、つまりBtoCのビジネスですが、内容的にはBtoBにも活用できます。冒頭で触れましたが、データドリブンな選手評価、スカウティングをeスポーツの世界に持ち込み、常識としたい。我々が解析データをもとに「この選手を獲得すれば、このチームはこのようになる」と提案できるようになれば、TsuCreは選手のエージェント業務もできるようになると考えています。

それこそ、現代の野球やサッカーのようですね。

大矢:実際、eスポーツチームのマネージャー の話を聞くと、彼らは今、スカウティングとアナリストに課題を抱えているそうです。スカウティングは担当者がXなどで情報を集め、DMでコンタクトをとる、といった属人的でアナログに近い方法でやっていたりする。アナリストの作業も、それぞれがマンパワーでコツコツとやっているのが現実です。その点、野球やサッカーは計測ソフトやデータが開示されていることも多く、そこからチームにマッチしそうな選手、探している選手のメドをつけて選手獲得につなげているし、獲得した場合の活躍予測もつけやすい。eスポーツには、その最初のスクリーニングの部分のデータがないのが課題。我々はそれを提供できる可能性があるので、BtoBにも大きな可能性を感じています。

世界規模でeスポーツ界の常識を変えそうなお話ですね。

大矢:TsuCreのゴールとしては、eスポーツをリアルスポーツと同等の地位まで引き上げたい。そのためには関係者だけではく、一般の方にも選手のすごさを伝える指標が必要です。野球だったら「三冠王」といえば、多くの人がそのすごさを知っている。eスポーツでも、そういったパフォーマンスを可視化する指標があれば選手のすごさも伝わりやすく、評価や報酬が上がることにもつながっていく。

Thumasterが解析するデータはそれにあたりそうです。

大矢:はい。さらに「新たな指標」を我々が生み出す、広めることも考えています。eスポーツは世界的に普及し、賞金なども高額になりましたが、選手の話を聞くとまだまだ夢がない。世界大会に定期的に出場している選手でも月収20万円台だったり。16歳から25歳くらいと選手生命も短いですから、トップクラスの野球選手やサッカー選手にように現役時代に一般の人の生涯年収くらい稼いで、引退後は余裕をもって暮らせたり、新しい道に進めるようになってほしい。

データの解析が業界自体を大きく変える。TsuCreの事業には大きな夢がありますね。

大矢:Thumasterによって、eスポーツ選手がリアルスポーツ選手と同様に、自らの成長を数値で把握し、練習計画を最適化できる。それと同時に客観的データが蓄積されることで、チームや大会主催者は選手を正当に評価し、移籍や契約をデータドリブンに行えるようになる。ひいてはファンやスポンサーにとっても、選手の価値や成長物語がより明確に伝わる。これらすべてがeスポーツという競技全体の魅力向上につながると信じて、今後も事業に取り組んでいきたいです。

編集後記

TsuCreの事業が相手にするのは、ディープなゲーム好きやeスポーツ関係者だろう。そういった人々は「ゲームを分かっている」者が作るプロダクト、サービス、人間に信頼を置く。ゲームを単なるビジネス対象としか見ていなければ、玄人はそこに簡単に気づいてしまうからだ。Thumasterはそのハードルを十分にクリアしているように感じる。TsuCreと大矢さんには、ゲームへの強い愛情があるからだ。だから「eスポーツをリアルスポーツと同等の地位に引き上げたい」という言葉にも説得力が出る。

いつの世も革命的なプロダクトや事業は、画期的な技術や発想、方法論によって生まれた。その原動力となっていたのは手がけた人間の熱い思い。Thumasterは、そんな「熱狂」を十分に含んでいる事業であることは確かだと思う。

『TsuCre』SNS動画

@startupleaguejp TsuCre 大矢氏にインタビュー。 研究テーマは”AIを用いたFPSゲームプレイヤーのエイム精度向上支援の研究” スタートアップリーグに挑戦した背景をお聞きしました🎤 #スタートアップリーグ #起業家インタビュー ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

TsuCre

/

TsuCre(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ