社会にインパクトを与える――世界中の宇宙機を見守る「人工衛星を撮影する人工衛星」を開発! 【2025年度ICTスタートアップリーグメンバーインタビュー:株式会社尽星】

星がきらめく夜空を見上げ、あなたは何を思うか――。

人類が宇宙への扉を開いて半世紀以上。今や宇宙旅行ですら夢物語ではなくなり、年間約2500機も人工衛星が打ち上げられ、宇宙ビジネスが活発化している。

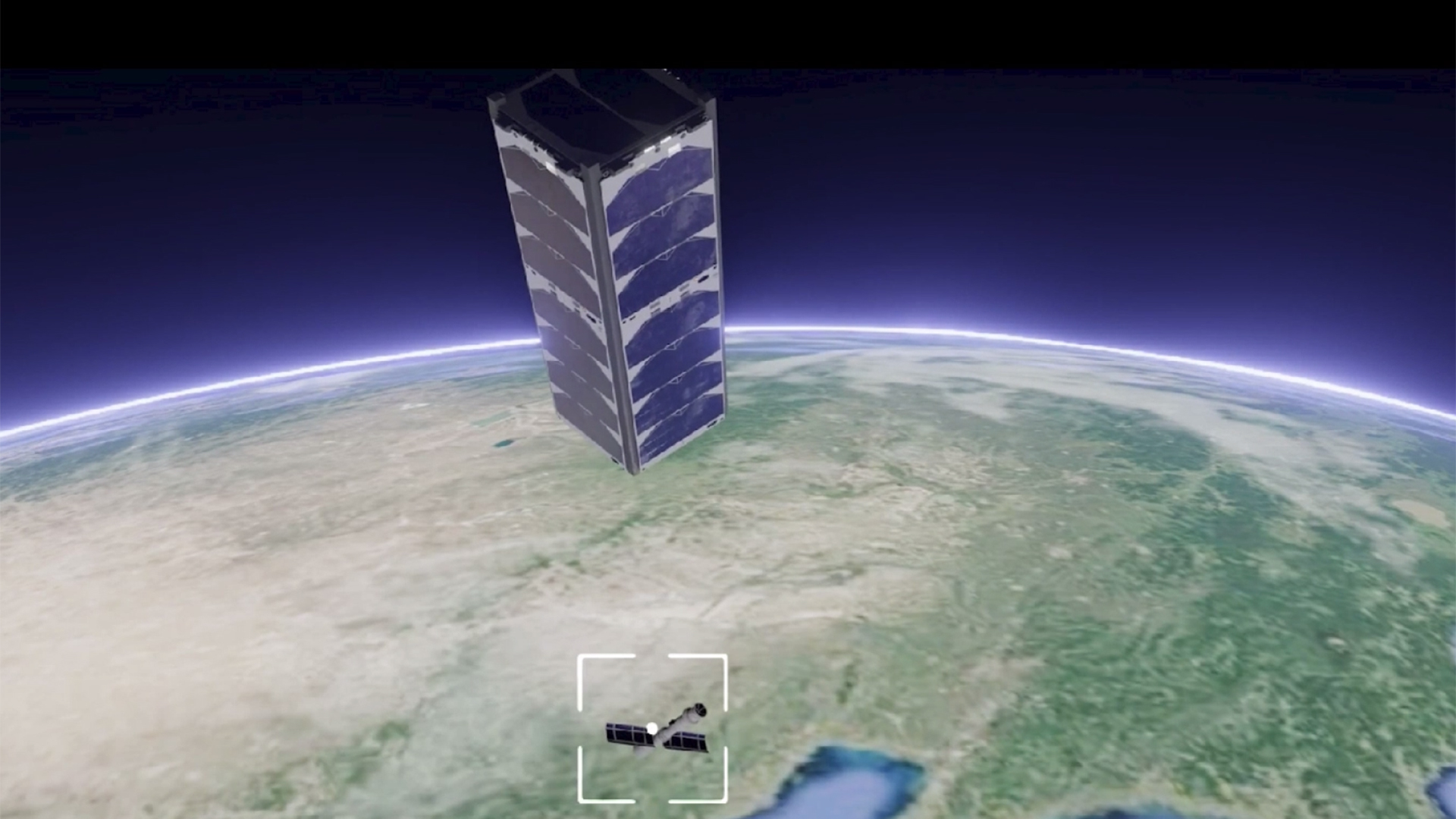

2021年に名古屋市で起業した株式会社尽星が開発に取り組んでいるのは「人工衛星を撮影する人工衛星」。ターゲットとなる人工衛星の外観を小型の衛星で撮影、異常の有無を点検するサービスを提供する。完成すれば世界でも例の少ないシステムとなる。

宇宙への関心は低かったという代表取締役社長の谷浩一氏がいかにして宇宙を視野に事業を開始したのか。身近になりつつある宇宙環境に“一石を投じる”事業を展開しようとしている谷氏のチャレンジに焦点を当てた。

「まさか自分が…」プログラミングを学ぶ大学院生が宇宙ビジネスに関わるまで

どんなきっかけで宇宙関連ビジネスに興味を持たれたのですか?

谷:大学の電気電子情報工学科から大学院の1年生に上がった時、所属していた半導体の研究室に三菱重工業から共同研究の話がきていると言われまして。「人工衛星に組み込むための半導体のチップを作ってほしい」ということだったんです。具体的には、半導体を使って赤外線という目に見えない光を検出する装置を作るというもの。その研究にアサインされたのが、宇宙との最初の接点でした。それまでは宇宙というより空を見て「きれいだな~」と思うくらいで、自分が宇宙開発に関わることになるなんて微塵も思っていませんでした。

その縁で三菱重工に入社、引き続き人工衛星関連の研究・開発に携わることに?

谷:人工衛星に関わってはいましたが、半導体のチップは別の人がやることになって、私が担当していたのは品質保証。出来上がったソフトウェアがちゃんと設計されているか、動いているかをチェックする仕事を入社してから6、7年くらいやっていました。

自分で何かを作り上げるという業務に関わることができず、もどかしい思いをしていた時期ですね。シリコンバレーでは自分より5歳も10歳も若い人たちが続々と会社を立ち上げ、新しいサービスを展開している様子をネットニュースで目にして、自分も「そういうことにチャレンジしてみたい!」と思うようになりました。でも当時いた部署にいる限りは不可能なので、悩みに悩んだ末、34歳の時に会社を辞めました。

退職後はどのような経緯で起業したのですか。

谷:在職中から誘われていた「名古屋大学発ベンチャー」に1年ほど参加させていただいた後、2017年に1回目の起業をするんですが、この時は宇宙とは全然違うことをやろうとして。本当に思いつきで動いたので、すぐに「これじゃないな」と感じて閉じてしまいました。いわゆる“黒歴史”ですね。その後、Web開発のプログラマーとしてフリーランスで3、4年活動しているうちに、もう一回自分の会社を作ってやり直そうと思いました。

そのタイミングで、共通の知人が後に尽星の共同創業者になる新井正樹を引き合わせてくれたんです。彼も三菱重工OBで、ほんのちょっとだけ顔見知りでした。コロナ禍の少し前のことで、それから「何か二人で一緒にできないか」という話をするようになりました。

2度目の起業に宇宙ビジネスで挑戦することになった決め手は?

谷:僕はプログラミングができて、新井は電子回路が設計できる。これらの技術をどんな領域で生かしていくのが良いか。テーマを宇宙にしたのはそんな大それた理由はなくて、どちらかというと消去法に近かったです。書店を巡って、いろんな書物を参考にして、物流、医療、福祉に金融などなど、数多ある領域の中で残ったのが宇宙だったんです。

あとは、たまたまテレビで見たスターアップ企業の映像がヒントになりました。技術的な課題に対してチームを組んで、みんなで一つのものを作り上げていく。作り上げることは大変だけれど、ディープテックというか、完成したら社会にものすごいインパクトを与えることができる。そういう企業だったら自分たちも納得できると思い、宇宙ビジネス領域を選びました。

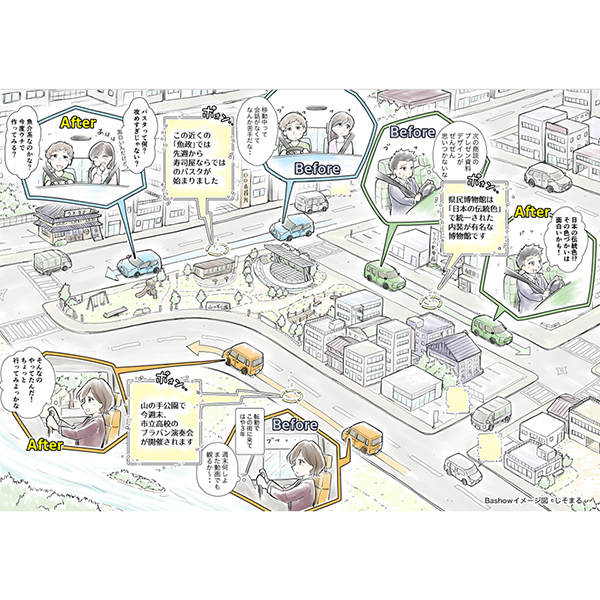

宇宙ビジネスおけるサービスイメージ

宇宙ビジネスおけるサービスイメージ

会社員時代に抱いた疑問が開発の原点に

「人工衛星を撮影する人工衛星」のアイデアはどのように生まれたのですか?

谷:三菱重工にいた頃、人工衛星を打ち上げてから1カ月で軌道上で破損したことがありました。自分も関わっていたプロジェクトだったので「いったい何が起こっていたのか?」「どれだけ時間かかるんだ」と相当やきもきしたというのもあるのですが、その報告書が発表されるまで2カ月もかかったんです。

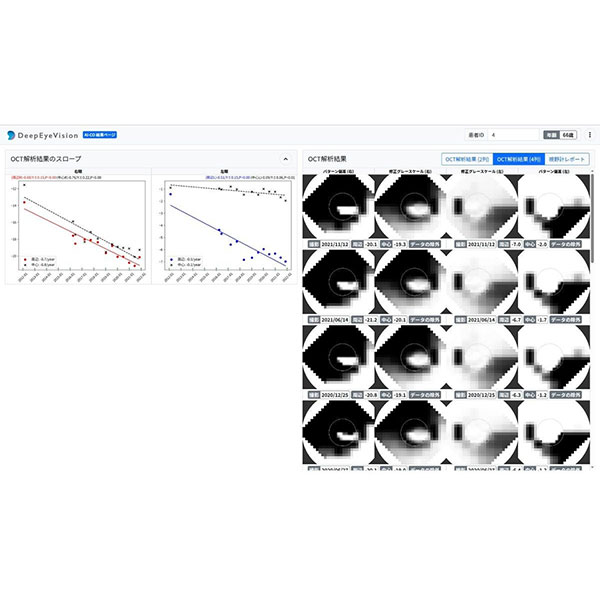

人工衛星から送られてくるテレメトリーデータ(システムの状態を示すデータ)から分かるのは、衛星の内部の状況に関してのみ。人間の健康診断で言えば血液検査しかできず、「アームが折れた」といったような外観の状況を目視することができないんです。

そこで「人工衛星を点検するための人工衛星」、つまり「人工衛星の外観を撮影する人工衛星」を開発したら、すごく便利になるんじゃないかと思い付いたんです。

国内外を問わず、そういった人工衛星はこれまで存在しなかったのですか?

谷:そうですね。海外で同じようなことをやろうとしている会社はありますが、衛星本体は作っていなくて、他社の衛星にカメラを相乗りさせてもらっているようです。なので、撮影用の人工衛星の開発・製造・運用に弊社が成功すれば、世界も稀なケースになると思っています。

現在の宇宙の環境というのはどういったものなのでしょう?

谷:今から10数年前までは人工衛星そのものの数が多くなかったので、トラブルの数も少なかった。それが2020年前後からスペースXがスターリンク(衛星インターネットアクセスサービスのための小型衛星)を打ち上げて以降は急激に増え続けて、今では年間約2500機が打ち上げられ、軌道上には2〜3万機もの衛星がぐるぐる回っています。それに伴って、人工衛星の点検サービスへの需要も増えてくる時期にきているのかなと思いますね。

となると、後追いする企業や研究機関などが出てきたりするのでしょうか?

谷:その可能性はゼロとは言えません。ただ人工衛星の外観を撮影する技術には、それなりのノウハウがいると考えています。人工衛星って、常時ものすごいスピードで移動しているんです。基本的には秒速7.5㎞、弾丸と同じ速さ。その上で撮影する側と撮影される側、二つの衛星がどのタイミングですれ違うか。その瞬間を逃さずに、ちゃんと撮影することができるかどうか。そのための技術が必要になるので、そう簡単には真似できないのではないかと思っています。

開発中の様子(左)と研究開発中の初号機(右)

開発中の様子(左)と研究開発中の初号機(右)

10センチ角の小型衛星が宇宙を変える第一歩になる

ICTスタートアップリーグに応募した動機は?

谷:やはり研究開発費の支援が受けられることが一番大きかったですね。尽星は2021年に合同会社として設立しましたが、人工衛星事業に本格的に着手したのは昨年の8月から。当面は自己資金で開発を進めてきましたが、初号機をある段階まで作ったところで資金面が苦しくなりました。1セット約50万円する専用の機材を2セットは購入したいし、専用のソフトウェアも同じく50万円はする。プログラミングのスタッフの人件費も必要になってくるし、事務所の維持費も厳しいなという、本当にギリギリのタイミングで採択していただきました。そのおかげで、なんとか開発を継続することができています。

開発費の支援の他に期待していることは?

谷:新たなコネクション作りには大いに期待しています。人工衛星の開発はいろんな技術の集合体で、いろんな分野の技術者と関係性を持っていかないと成し遂げられない領域なんです。ところが弊社が拠点にしている名古屋は、人工衛星を研究している会社や機関が少ないので、自分たちでゼロからスタートするしかない状況でした。

今後はこのリーグを通して、通信関係の技術者やカメラのレンズを専門に設計する人、衛星を動かすためのソフトウェアのプログラマー、ロケットの振動に耐えられる構造の設計ができる仲間ともつながれたらいいですね。

この衛星が完成したらどのようなことが可能になるのでしょうか。

谷:まず、トラブルシュートが早急に終えられるということ。人工衛星の外部でトラブルが発生した場合、今まではテレメトリデータから原因をあれこれ推測していたのが、それをしなくて済む。一枚の画像から外傷がひと目で明確に分かるので、 例えばパネルが一個壊れていて、テレメトリデータでは電力も落ちているとなったら、あとどれくらい運用できるとか、もう諦めるしかないとかいったように、その後の衛星の運用の仕方もすぐに判断できるようになります。

点検サービスとしての利用以外にも考えられることは?

谷:宇宙空間において喫緊の課題となっているスペースデブリ対策にも、間接的に関わることができるかと。役目を終えた人工衛星やロケット本体、あるいは故障などによって飛び散った破片は軌道上で浮遊し続けて、宇宙のゴミになっています。現在、スペースデブリを回収する会社が世界に数社あるので、当社のサービスを回収前の情報収集に使ってもらったり、ゴミを減らすことや事前になくしていけるような取り組みの一助にもなり得るのではないでしょうか。

また、昨今増えつつある民間人の宇宙旅行者への記念写真や、万が一なんらかの事故が起きた際などにも役立てることがあると考えています。多くの人が宇宙に行く時代に向けての点検インフラになっていくことも期待したいですね。

これからの中長期的なビジョンを教えてください。

谷:2026年度中に試作品を完成させて、2027年の秋くらいに初号機を仕上げるスケジュールになっています。この初号機はデータ収集を目的とした、10cm角の小さな手のひらサイズです。2号機以降は、そこに大きめのレンズをつけた縦長の本番機になり、実際に点検サービスにつなげていこうと考えています。

今後6〜10年くらいかけて本番機を量産し、世界中の人工衛星をタイムリーに見守ることができるプラットフォームを構築しながら、点検サービスのみならず宇宙でのさまざまな事業もどんどん広げていきたいと思っています。

編集後記

実は子どもの頃から、なりたい職業は特になかったという谷さん。大手メーカーからの転職や1度目の起業の失敗などを経て、今ようやく本当にやりたい仕事に専念することができています。「人工衛星を撮影する人工衛星」による画期的な点検サービスは、宇宙ビジネス市場の拡大に伴い、世界的なビジネスとして発展していくことが期待できるでしょう。ちなみに「株式会社尽星」の社名は、あるテレビゲームに出てくる「尽星重工」という宇宙開発を行っている企業の名前から拝借したそうです。

『株式会社尽星』SNS動画

@startupleaguejp 株式会社尽星 谷氏にインタビュー。 研究テーマは”「人工衛星を撮影する人工衛星」のためのシステム開発” 🔧研究のやりがいとは? 🔭なぜ挑戦するのか? 答えは動画でチェック。 #スタートアップリーグ #起業家インタビュー ♬ オリジナル楽曲 - スタートアップリーグ情報局【公式】

■ICTスタートアップリーグ

総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度からスタートした支援プログラムです。

ICTスタートアップリーグは4つの柱でスタートアップの支援を行います。

①研究開発費 / 伴走支援

最大2,000万円の研究開発費を補助金という形で提供されます。また、伴走支援ではリーグメンバーの選考に携わった選考評価委員は、選考後も寄り添い、成長を促進していく。選考評価委員が“絶対に採択したい”と評価した企業については、事業計画に対するアドバイスや成長機会の提供などを評価委員自身が継続的に支援する、まさに“推し活”的な支援体制が構築されています。

②発掘・育成

リーグメンバーの事業成長を促す学びや出会いの場を提供していきます。

また、これから起業を目指す人の発掘も展開し、裾野の拡大を目指します。

③競争&共創

スポーツリーグのようなポジティブな競争の場となっており、スタートアップはともに学び、切磋琢磨しあうなかで、本当に必要とする分の資金(最大2,000万円)を勝ち取っていく仕組みになっています。また選考評価委員によるセッションなど様々な機会を通じてリーグメンバー同士がコラボレーションして事業を拡大していく共創の場も提供しています。

④発信

リーグメンバーの取り組みをメディアと連携して発信します!事業を多くの人に知ってもらうことで、新たなマッチングとチャンスの場が広がることを目指します。

■関連するWEBサイト

株式会社尽星

/

株式会社尽星(LEAGUE MEMBER)

/

ICTスタートアップリーグ